近日,科技媒体界传出消息称,英伟达的高端车载人工智能芯片Thor的量产计划遭遇重大延误,这一变动引发了业界对其能否保住核心客户群的担忧。

据悉,Thor芯片原定于2024年中实现量产,但现已大幅推迟至明年中,且初期仅能以入门版本面世。这一变动不仅打乱了英伟达的市场布局,更对国内多家车企的新车研发计划产生了连锁反应。据多方消息透露,部分车企因Thor芯片的推迟而不得不重新评估其新车产品的技术路线。

其中,小鹏汽车成为受影响车企之一。据知情人士透露,小鹏正考虑暂停在新车型中采用Thor芯片,转而加速推进其自研智能驾驶芯片“图灵”的搭载进程。目前,“图灵”芯片已完成流片,并正在进行稳定性和性能测试。值得注意的是,小鹏的全栈NGP系统已在该自研芯片上成功运行。

与此同时,蔚来汽车也透露了类似的信息。蔚来并未预订英伟达的下一代芯片Thor,而是选择在其新车中搭载自研的智驾芯片“神玑”、英伟达Orin以及地平线等其他品牌芯片。今年7月,蔚来已宣布其自研芯片“神玑NX9031”完成流片,显示出其在智能驾驶领域的自主研发实力。

面对外界的询问,小鹏汽车和蔚来汽车均保持了谨慎态度,未对上述信息进行正面回应。

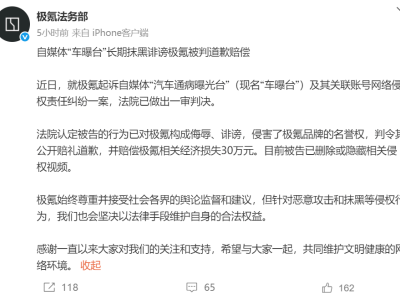

然而,并非所有车企都对Thor芯片的推迟感到措手不及。比亚迪、极氪等车企此前已宣布将采用Thor芯片,而理想汽车虽然也是Thor的首批量产车企之一,但同样在自研智能驾驶芯片方面取得了进展。据理想汽车内部人士透露,公司正在预研“端到端”智能驾驶的下一代方案VLA,并计划于2026年实现自研智驾芯片的量产。届时,理想对Thor芯片的依赖程度可能会逐步降低。

随着智能驾驶技术的不断发展,越来越多的车企开始注重自主研发能力的提升。在英伟达Thor芯片推迟量产的背景下,小鹏、蔚来、理想等车企的自研芯片计划无疑成为了业界的焦点。这些车企通过加大研发投入和技术创新,正逐步摆脱对外部供应商的依赖,为未来的市场竞争奠定坚实基础。

与此同时,英伟达作为车载AI芯片领域的领军企业,也面临着前所未有的挑战。如何在保证产品质量的同时,加快新品研发进度,以应对日益激烈的市场竞争,成为英伟达亟需解决的问题。

未来,随着智能驾驶技术的不断成熟和普及,车载AI芯片的市场需求将持续增长。对于英伟达等芯片供应商而言,只有不断创新和突破,才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。

而对于车企而言,自主研发智能驾驶芯片不仅有助于提升产品的核心竞争力,还能在一定程度上降低对外部供应商的依赖风险。因此,未来将有更多车企加入到自研芯片的行列中来,共同推动智能驾驶技术的快速发展。