中国新能源汽车市场近期再起波澜,极越汽车因深陷财务困境,面临破产边缘,这一事件迅速成为行业内外关注的焦点。据最新公开的2024年第三季度核心财务数据显示,极越汽车的财务状况已岌岌可危:其现金储备仅剩83亿元,总资产为327亿元,而负债总额却高达419亿元,负债率攀升至惊人的128%,位居国内新能源车企之首。

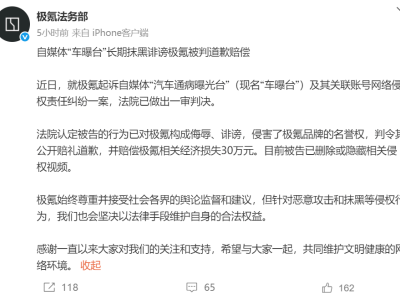

极越汽车的资金链问题并非一朝一夕形成。数据显示,该公司在2024年第三季度经调整后的净亏损达到了11亿元,资金枯竭的迹象早已显现。尽管极越曾凭借“高性能电动车”的定位试图抢占市场,并推出了多款性能出色的车型,但始终未能扭转亏损局面,市场反馈与用户口碑均未达到预期。相比之下,比亚迪、理想和小米等头部车企不仅在现金储备上遥遥领先,如比亚迪拥有658亿元、小米更是高达1516亿元,同时它们在盈利能力和负债控制上也展现出了更强的实力。

极越汽车的破产危机,只是新能源车企激烈竞争中的一个缩影。自2018年以来,中国新能源汽车市场经历了从487家车企到仅剩40余家正常运营的巨大变化,大量企业在残酷的竞争中黯然退场。知豆、拜腾、天际、赛麟等企业,要么已步入破产重组的泥潭,要么被收购、拍卖,甚至成为法律执行的对象。

与此同时,头部企业的崛起却显得尤为稳健。比亚迪凭借其完善的产品矩阵和强大的供应链优势,牢牢占据了行业龙头地位;理想、小鹏等新势力企业则通过持续的技术创新和产品优化,成功实现了从亏损到盈利的华丽转身。而小米这样的跨界入局者,则凭借其雄厚的资金实力和生态体系,迅速在行业中崭露头角,为市场带来了新的活力。

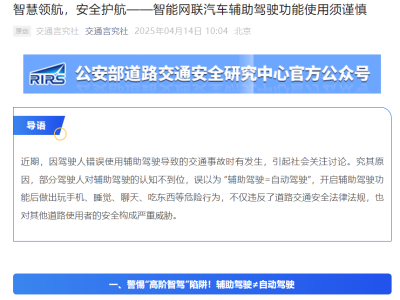

极越汽车的破产,不仅暴露了企业自身的问题,也反映了中国新能源汽车行业从“增量市场”向“存量竞争”转变的必然趋势。未来的行业竞争,将不再是简单的销量比拼,而是围绕新质生产力展开的全新价值体系竞争。科技赋能和政策引导将成为推动行业发展的两大核心动力。

在头部企业的成功模式中,我们可以找到一些值得借鉴的经验。比如比亚迪通过全产业链闭环实现了对成本和质量的双重控制;理想则通过精准的用户定位和产品创新,赢得了市场的广泛认可。而对于更多的中小型企业而言,关键在于能否在特定领域找到差异化价值,如深耕区域市场或围绕特定场景进行创新应用。

在全球能源转型的大背景下,中国新能源车企不仅要应对国内市场的激烈竞争,还需要以全球视角参与更广泛的市场博弈。从出口模式到品牌塑造,中国新能源车企正逐步积累“走出去”的信心与能力。然而,在这场赛道更迭的过程中,极越汽车的破产也为我们敲响了警钟。资本过热和战略短视的弊病仍然存在,而真正的生存之道在于稳扎稳打、长远布局。