随着冬季的深入,国内大部分地区迎来了一年中最寒冷的时节,这恰好与老祖宗口中的“三九、四九”不谋而合。对于汽车而言,这段时期无疑是一场严峻的考验。不论是燃油车还是电动车,都面临着能耗增加的问题。燃油车可能会遭遇热车缓慢、冷保护等困扰,而电动车则需在电耗攀升的基础上,再添充电难题。尤其是电动车在低温下的充电速度明显放缓,这背后的原因引人深思。

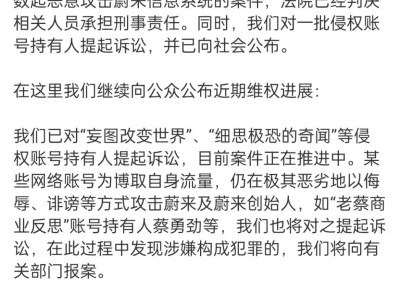

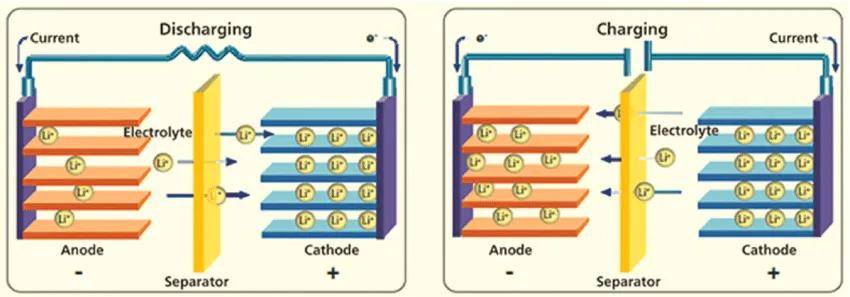

锂电池的工作原理,简而言之,是通过锂离子在电解液中的来回游动,穿梭过防止短路的隔膜,从而实现电量的存储与释放。然而,当气温骤降至0°C以下时,这一充放电过程便遭遇了重大挑战。电解液如同机油般,因温度降低而流动性减弱,导致锂离子游向负极碳层的难度加大,充电速度因此受阻。

不仅如此,低温还减缓了电池内部的化学反应速率,进一步拖慢了充电进程。同时,电池内阻在低温下显著增加,这在电量较低时尤为显著。试想,在北方冬季的户外使用手机,电量迅速下降,甚至突然关机,便是低温导致电池内阻增加、电压降低的直接后果。充电时,系统检测到过低的电压会启动保护机制,严重影响充电速度,甚至拒绝充电。而在放电过程中,低电压使得电池中的电量无法有效释放,进而影响续航里程。

更为严重的是,低温充电还可能带来安全隐患。在锂电池充电时,锂离子需从正极游过隔膜到达负极。若电解液流动性差,锂离子嵌入碳层变得困难,强行大功率充电可能导致锂离子在碳层表面沉积,形成金属锂。这些金属锂在后续的充放电过程中,有可能刺穿正负极的隔膜,引发短路,造成电池热失控。

除了充电难题,电动车在行驶过程中也受到了低温的影响。尤其是在动能回收方面,寒冷天气下,大部分电动车的动能回收力度显著降低,甚至可能失效。这是因为动能回收本质上是一种给电池充电的功能,为保护电池免受损害,车企在电池温度异常时会采取保护措施,待电池温度恢复正常后再启动动能回收。

理论上,当电池温度低于10°C时,其充放电性能便会受到影响。为了应对低温充电带来的问题和安全隐患,在中国北方寒冷天气中给电动车充电时,车上的BMS电池控制系统会减少输给电池的电流,转而用于给电池升温。然而,由于温差大,即使在充电过程中给电池升温,也无法达到理想的温度条件,导致充电速度远不如春秋或夏季。由于冬天充电时需给电池加热,更多电量转化为热能,实际充入电池的电量并未增加,甚至可能因天气寒冷、电压降低而减少。这意味着消费者花费了更多金钱,却未能获得相应的电量。

寒冷地区给电动车充电确实面临诸多挑战。当然,也并非无解。例如,刚开完车后立即充电,可以利用电池放电产生的热能加速充电过程;或者使用家用7kW交流桩,以小功率充电,减少能源浪费。总之,寒冷地区的消费者在购买电动车前,应充分考虑自身使用条件的限制。