2024年末,汽车界掀起了一场风波,本田与日产合并的消息如一枚震撼弹,让整个汽车行业为之震动。然而,这场被视为行业巨变的合并计划,却在不久后悄然熄火。

2025年2月5日,《日本经济新闻》报道,日产汽车公司决定撤回与本田汽车公司进行经营整合的谅解备忘录。原本,双方计划通过控股公司形式实现合并,但在统合比例等关键条件上未能达成一致,最终导致了合并计划的破裂。这一消息传出后,业界内外一片哗然。

面对汽车行业的激烈竞争,抱团取暖似乎已成为车企生存的不二法门。然而,日产与本田这两大巨头却宁愿选择“孤独求生”,也不愿在合并条件上做出妥协。这背后的原因,究竟是什么呢?

从“闪婚”到“闪离”,日产与本田的合并谈崩,实则源于两者之间的深刻差异。日产自1933年成立以来,便以成本控制和制造效率为王牌,其旗下的轩逸、天籁等车型,无一不是经济实用的代名词。而本田则是以工程师文化为核心,追求极限性能,从摩托车起家到称霸F1赛场,始终信奉“技术即信仰”。

这两种截然不同的企业哲学,在合并谈判桌上演化成了一场激烈的权力博弈。日产希望合并后的新公司能延续其“降本增效”的战略,甚至提出将本田部分工厂纳入日产全球生产体系。而本田则要求将日产作为子公司纳入其体系,并控制管理权以加快决策速度。这一方案打破了原有的平等架构,因此遭到了日产的强烈反对。

除了权力博弈外,双方在技术路线上的分歧也是导致合并失败的重要原因。在全球车企纷纷押注纯电动技术时,日产手握Leaf这款全球首款量产电动车的先发优势,计划将e-Power混动技术作为过渡方案。而本田则选择将筹码押在氢能源赛道上,推出了Clarity氢燃料电池车,并与通用汽车合作研发新一代氢动力系统。这种战略分歧在谈判中直接体现为“未来十年该投入研发何种技术”的争论。

日产要求砍掉氢能项目,认为纯电路线风险过高;而本田则坚持认为氢能源是未来趋势。双方在技术路线、管理层安排等关键问题上存在巨大分歧,谁也不愿意轻易低头。最终,这场被视为“平成时代最后一场豪赌”的合作以宣告破裂收场。

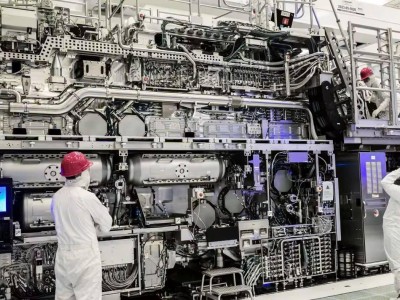

合并告吹后,日产和本田不约而同地选择了加码“爆款战略”。日产宣布将投资2万亿日元(约合人民币1000亿元),计划到2030年推出27款电动车型,其中19款为纯电动车。为了兑现承诺,日产甚至将“祖传技术”e-Power混动系统开放给合作伙伴三菱汽车,集中火力攻坚固态电池研发。

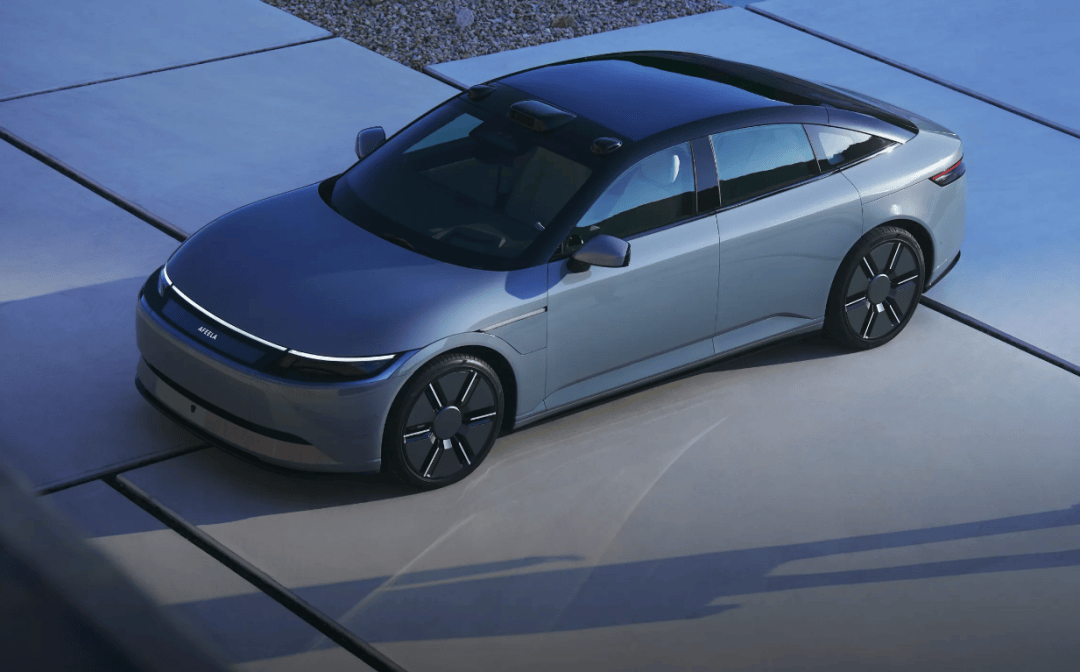

而本田则选择了更为激进的技术豪赌。一方面,本田与索尼联手成立电动车公司Sony Honda Mobility,计划推出搭载PlayStation生态的“娱乐移动空间”——AFEELA 1。另一方面,本田加速氢能商用化,向美国加州运输公司交付首批氢燃料重卡(FCV)。本田规划到2030年,纯电动车和燃料电池汽车在全球范围内的销售占比将达到40%,纯电动车的年产量将达到200万辆以上。

然而,这种“两条腿走路”的策略看似激进,实则暗藏焦虑。本田在中国市场的销量持续下滑,迫使本田不得不在焦虑中寻求突破。日产和本田的“分手大戏”,恰似全球汽车产业变革的显微镜,揭示了单打独斗的风险。

在全球汽车行业变革的浪潮中,丰田与比亚迪合作开发bZ3,大众与小鹏汽车联姻,跨国车企纷纷在中国市场“借力打力”。而日产和本田却在中国市场遭遇困境,日产Ariya电动车因软件问题在欧洲推迟交付,本田e:NS1被诟病“油改电诚意不足”。这些日本传统车企若不能在中国这个最大新能源市场找到盟友,可能会面临严峻挑战。

如今,汽车行业的竞争主战场正在向技术卡位战、生态整合战和成本生死战三个维度转移。固态电池、高压平台、端到端技术等突破都可能重塑行业格局;多家车企驶入AI赛道,车企要么自建生态,要么选择站队;当比亚迪将智驾车型价格打到10万元以下时,传统车企的制造体系面临颠覆性挑战。

在这种背景下,日产与本田的合并失败,对双方来说也未必全是坏事。既然全面合并已是过时玩法,不如拥抱中国技术,寻求更为精准的合作。这种“精准联姻”模式正在取代传统的全面合并,成为汽车行业的新趋势。