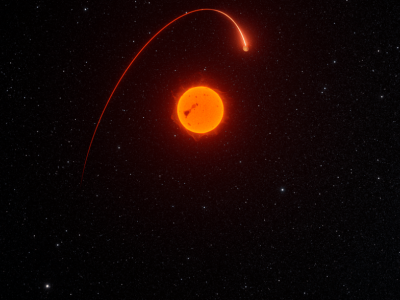

在浩瀚的宇宙中,银河系以其独特的旋臂结构吸引着科学家们的目光。这些旋臂,由年轻的恒星、浓密的气体和尘埃交织而成,不仅是恒星诞生的摇篮,更是银河系标志性的存在。然而,由于我们身处银河之中,难以窥见其全貌,对银河系旋臂的整体认知一直存在着局限性。

近日,一项来自中国科学院紫金山天文台的研究成果打破了这一困境。研究团队基于“银河画卷”一氧化碳分子气体巡天数据,成功更新了银河系外缘旋臂的图像,极大地拓展了我们对银河系的认知边界。这项新图像覆盖了银盘面上约2/3的方位角,以及银心距约8-26千秒差距范围内的分子气体旋臂结构,相比以往的观测数据,其覆盖范围扩大了约1.5倍。

旋臂,这一银河系的壮美结构,其本质并非固态的物理形态,而是由恒星和气体在星系盘面中形成的动态高密度区域。恒星和星际介质在旋臂中进出,形成了我们所见的旋臂结构。这种动态性,也通过不同波段图像中旋臂结构的差异得到了印证,进一步支持了密度波理论。

旋臂不仅是银河系的形象大使,更是其物质循环的核心。在旋臂区域,原子气体受到激波驱动转化为分子气体,聚集成为致密的分子云团,进而孕育出恒星和星团。恒星形成后,其辐射和演化晚期的超新星爆炸将能量反馈到周围环境,推动星际气体的继续循环演化。这一过程,深刻影响着银河系的结构和演化。

然而,观测银河系的旋臂并非易事。由于银河系盘面扁薄,且人类居住在离银心较近的位置,我们难以从外部俯瞰其全貌。因此,实现银河系旋臂的观测需要大规模、高效率的巡天观测和长时间的数据积累,同时还需要极高灵敏度的设备来穿透尘埃,捕捉到更遥远区域的观测信息。

“银河画卷”计划,正是为了更清晰地了解银河系分子气体的分布而实施的。科学家们利用德令哈13.7米毫米波望远镜,实施了具有国际领先水平的CO巡天项目。自2011年至今,该项目已累积覆盖了2000多平方度的银盘区域,为我们重新绘制了银河系太阳半径以外的分子气体分布图。

根据观测结果,科学家们揭示了外太阳圈的三段旋臂结构,这些旋臂的长度从16到43千秒差距不等,最远延伸至HI盘的边缘地带。其中,英仙臂和外臂的结构尤为清晰,展现了旋臂间物质密度分布的显著差异。在银河系盘的边缘,约1306个分子云描绘了最遥远的旋臂结构——外盾牌-半人马臂,这些分子云可能将这一遥远的旋臂延伸至更遥远的第三象限。

尽管“银河画卷”计划为我们提供了更广阔的视角来审视银河系的旋臂结构,但仍有许多未解之谜等待我们去探索。例如,在南银盘区域是否也能发现新的旋臂段?更高灵敏度和分辨率的仪器是否能帮助我们绘制更加连续完整的螺旋臂图像?不同相态的星际介质、恒星等示踪体在螺旋臂中的位置偏移背后的机制是什么?这些问题,都需要我们进一步的研究和探索。