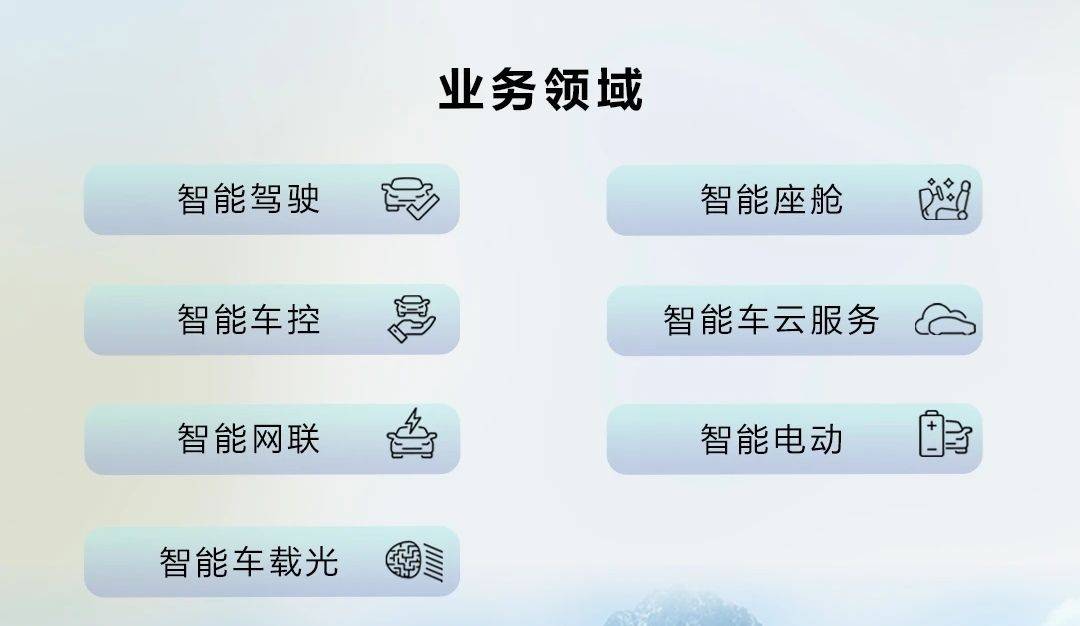

华为,这家在芯片、硬件、软件、云等智能化技术领域全面布局的巨头,其汽车业务已悄然覆盖了智能驾驶、智能座舱、智能车控、智能车云服务、智能网联、智能电动、智能车载光七大核心板块,每一板块都闪耀着智能化的光芒。

凭借“软硬芯云”四位一体的全面智能化技术,华为在博世、采埃孚等国际巨头的激烈竞争中,成功切入并稳固了其在电动汽车智能化零部件及系统领域的地位。这一利剑般的存在,让华为在电动汽车智能化领域所向披靡。

华为的技术实力,在市场上得到了充分的验证。过去几年,众多搭载华为解决方案的车型,凭借其独特的卖点,迅速成为市场上的爆款。例如,售价50万以上的销量冠军问界M9,被华为精心打造为“科技车皇”,月销量持续保持在1.5万辆以上,为赛力斯带来了丰厚的利润,使其成为继理想汽车之后,第二个实现盈利的新势力车企。

岚图梦想家在搭载了华为智驾系统后,也成功夺得了新能源MPV市场的销冠宝座。方程豹豹8在搭载华为乾崑智驾后,首个完整交付月便实现了月销量破5000的佳绩。这些成功案例,无疑为华为的技术实力提供了有力的证明。

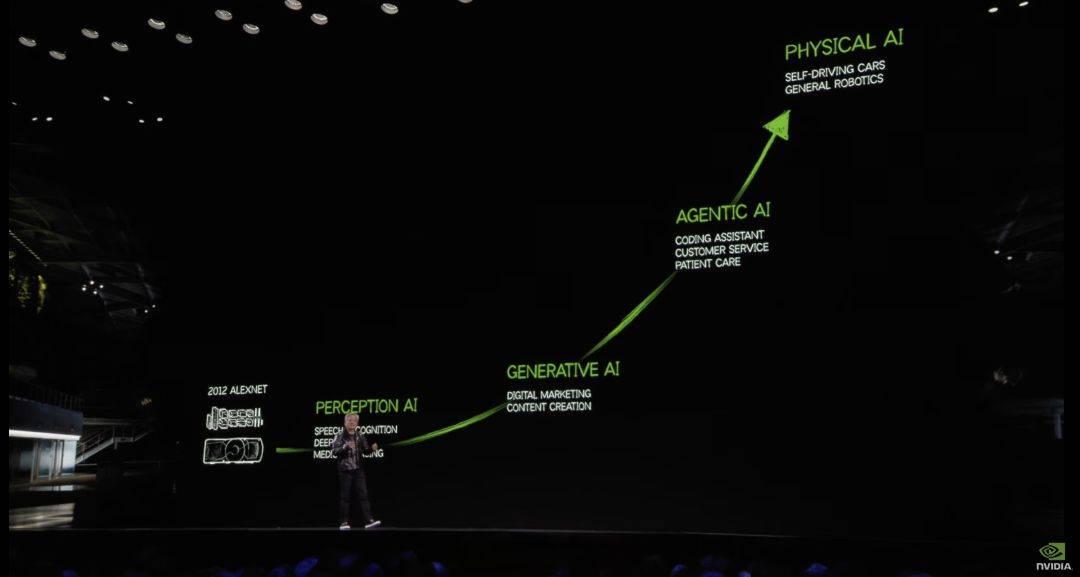

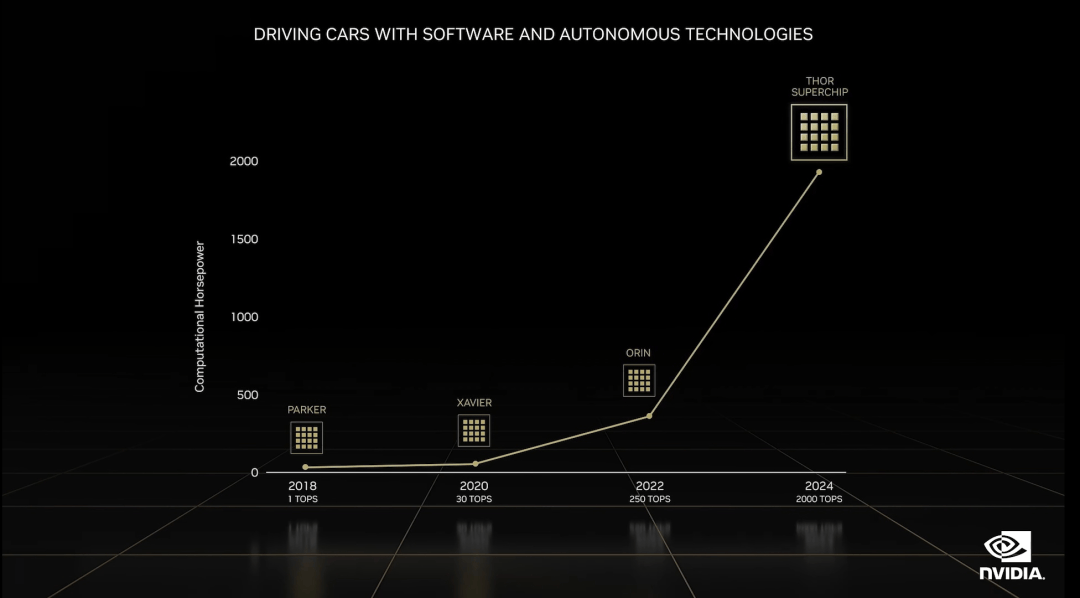

面对华为在智能化技术领域的强势崛起,众多车企纷纷投怀送抱。一方面,自研智驾方案的时间窗口正在迅速关闭,高阶智驾系统的成本已从三年前的三四万元降至现在的万元左右,中阶智驾系统也纷纷问世,搭载率将迎来大幅提升。另一方面,高阶智驾系统的研发不仅耗资巨大,而且门槛极高。智能驾驶算法已进入数据驱动的端到端AI+知识驱动的物理AI时代,对算力和数据的需求空前高涨。

华为车BU CEO曾透露,华为云端智驾训练算力已达到10E,每年在算力上的投入高达40亿人民币。对于众多盈利水平下滑、历史包袱沉重的传统车企来说,这无疑是一个天文数字。智驾系统的研发门槛也越来越高,不仅考验研发流程、体制机制、组织架构,还需要大量的专业人才和持续的资金投入。

然而,尽管面临诸多挑战,仍有不少车企选择与华为合作。广汽就是一个典型的例子。在经历了一两年的磨合和犹豫后,广汽曾终止了与华为的合作,理由是华为的价格较高,缺乏议价能力。然而,在经历了2024年度的亏损后,广汽再次投向了华为的怀抱,这无疑是对华为技术实力和市场认可度的最好证明。

华为在芯片制造领域的突破,也为其高阶智驾解决方案的推广提供了有力保障。随着华为芯片制造无忧,车企们对华为解决方案的信任度大幅提升,彻底打消了对华为亲自下场造车的顾虑。毕竟,华为已经证明了自己在智能化技术领域的领先地位,无需再通过亲自造车来证明自己的实力。

然而,随着越来越多的车企采用华为的智能解决方案,如何在众多车型中脱颖而出,成为车企们面临的新挑战。这考验着车企在产品定义、营销、渠道等方面的真功夫。只有真正具备差异化优势的车企,才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。