在刚刚过去的春节假期,笔者有幸试驾了问界M7,其智能驾驶体验令人印象深刻,用“物超所值”来形容再贴切不过。只需简单设置导航,无论是乡间小道还是城市高速,大部分时间它都能自主驾驶,驾驶者只需负责监控,这种体验无疑为驾驶带来了全新的感受。

节后复工第二天,笔者又体验了从上海到杭州往返的理想L9试驾车。其智能驾驶系统所宣传的端到端大模型,在高速、城区以及公司地下车库的代客泊车等方面,均展现出了令人震撼的能力,相较于之前的汽车产品,这无疑是一次巨大的飞跃。

回看去年10月,奇瑞在全球创新大会上宣布的“火星架构、鲲鹏动力、雄狮智舱、大卓智驾和银河生态”五大技术领域全面进阶,以及将在2025年实现智能化的目标,不难发现,头部四家车企正竞相发力智能化赛道,准备在2025年展开真正的产品较量。

电动化落地后,这四家车企已经在销量和影响力上全面超越了主流合资品牌和新势力车企。那么,叠加了智能化加持的自主四小龙,又将在市场上掀起怎样的波澜?尽管目前结果尚难预见,但我们仍可以从电动化的进程中,窥探到自主四强智能化深化对行业格局带来的颠覆性影响。

回顾2024年的销售数据,不难发现新能源销量的排名,在很大程度上决定了车企的全年销量排名、行业地位以及影响力。全年销量前四的车企分别为比亚迪(425万辆)、奇瑞(251万辆)、吉利(217万辆)、长安(164万辆),而在新能源销量排名上,比亚迪依然位居榜首(425万辆),紧随其后的是特斯拉(91万辆)、吉利(88万辆)、长安(66万辆)和上汽通用五菱(63万辆),奇瑞则以53万辆排在第五。

今年1月的新能源车企销量,与去年全年销量趋势基本一致。比亚迪(29.6万辆)、吉利(12.1万辆)、长安(6.5万辆)和特斯拉(6.3万辆)分别位居前列。奇瑞因出口销量占比过半,提升了整体竞争力,而特斯拉则受到独资身份和中国产汽车出口等因素的影响。新能源势能决定整体销量和排名势能的规律已经显而易见。

在电气化战略已经奠定格局的当下,智能化之争将决定下一个五年各大车企在新能源市场和未来汽车竞争赛道上的核心优势。这意味着接下来的智能化竞争将更加激烈,各家车企的销量、排名以及市场地位都将迎来新的变化。同时,这场竞争也将大大加快中国汽车智能化发展的进程,对产业链的转型升级以及中国智能化能力全球地位的进一步提升,都具有非常重要的意义。

提到智能化,我们通常理解为智能座舱和智能驾驶。然而,随着春节期间DeepSeek的火爆,AI进化所带来的生产工具和生产力的革命,将对汽车行业产生更深层次的影响。

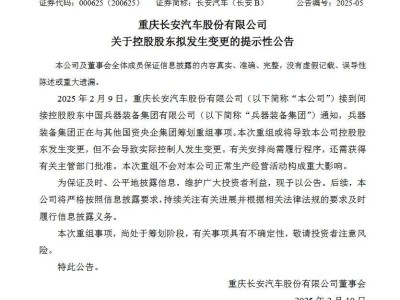

长安汽车在2月9日发布的“北斗天枢 2.0”计划中,围绕数智产品、数智运营、数智制造、数智生态四大核心领域,开启了“四大数智升级行动”。显然,长安的智能化已经超越了单纯的车辆智能化范畴,而是要全面赋能汽车产业的深度转型。长安计划到2026年实现全场景L3级自动驾驶,2028年进一步实现全场景L4级功能。

产品方面,长安汽车旗下所有品牌乘用车将全面向数智产品转型,从今年起不再开发非数智化新产品。未来三年内,将累计推出35款数智新汽车产品,并全系标配开通智驾接口。长安还计划从2025年开始加速推动旗下所有工厂向超级工厂迈进,未来五年内增设8座符合超级工厂标准的新型工厂。

比亚迪方面,虽然智能化战略发布会尚未召开,但从先前的消息可以看出,比亚迪将在智驾领域重点发力。包括全新秦PLUS、秦L、海豚、海鸥、海豹05 DM-i、海狮07、汉、唐、汉L、唐L等车型,都将在今年搭载“天神之眼”系统,推出新款智驾版。

“天神之眼”系统分为三个版本,入门级产品采用单目摄像头,实现L2的全面普及;中阶智驾算力接近100TOPS,主要以高速NOA为主;高阶智驾算力达到300和600TOPS,搭载激光雷达,增加城区NOA功能。比亚迪希望通过“天神之眼”系统,在2025年实现60%以上车型搭载高速NOA及以上智驾系统。

吉利则在新能源市场上势头强劲,尽管智能化方面的信息不多,但根据内部预告,吉利银河将在架构技术、智能汽车全域AI、智能驾驶等方面持续创新,加速推动最新AI技术的逐步上车。吉利内部已经拉开整合大幕,极氪与领克已经合并,在智能座舱层面,Flyme Auto的能力将继续赋能吉利转型。

奇瑞也不甘示弱,之前已经在全球创新大会上发布了面向未来的高阶智能驾驶技术方案,从C-Pilot 4.0进化到C-Pilot 5.0,让创新技术普惠用户,让自动驾驶成为现实。奇瑞计划在2025年让智能车全面进入高阶智驾NOA元年,搭载十几款车型量产上市,实现从无图城区NOA到自主旗舰高速NOA的快速量产。

随着智能化汽车的逐步落地,弱势品牌、销量中后部的品牌以及合资品牌都将面临更大的压力。头部自主的快速反应能力,将对合资品牌再次造成打击,在奋力抢夺市场份额中,速度和同质化背景下的战斗力显得尤为重要。同时,新势力的溢价也将受到挤压,比亚迪、吉利等车企通过规模化效应,将新势力所谓的智能化能力以更好的性价比展现出来,新势力的优势和成本控制能力都将再次受到挑战。