在2025年春节档期,短剧市场迎来了前所未有的挑战,预计上线的近2000部作品却无一能成功破圈,引发了业界的广泛讨论。

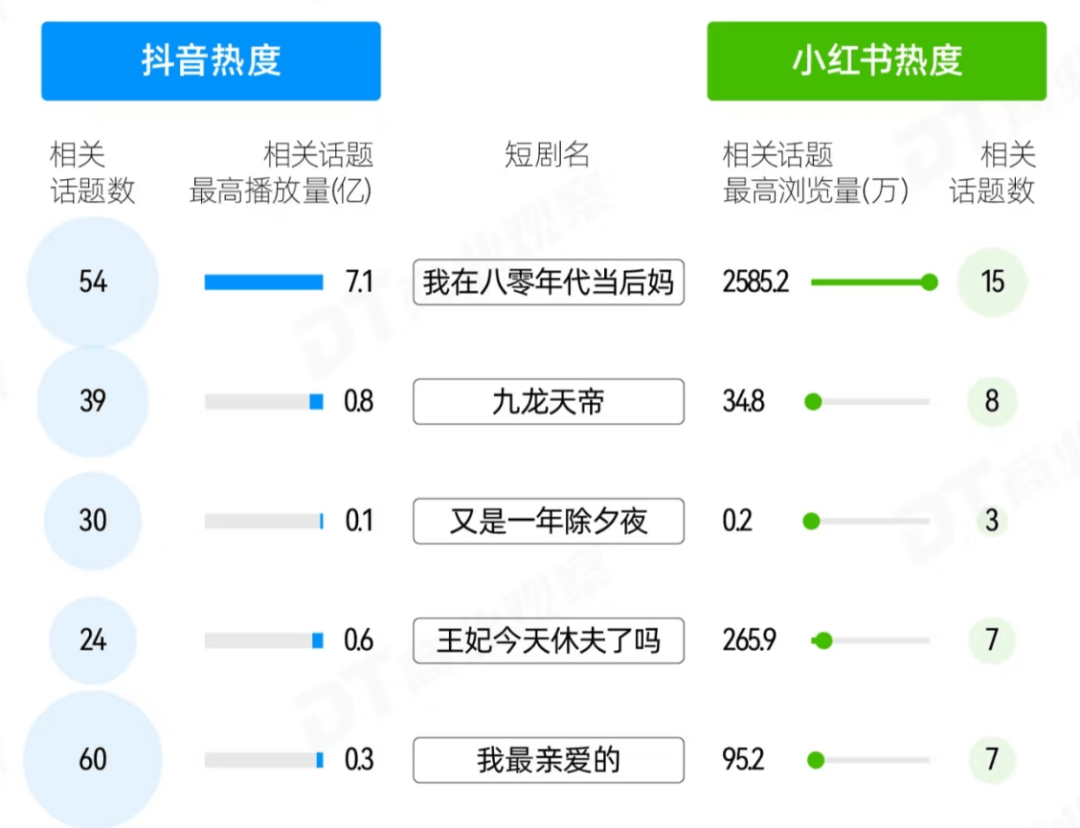

据DataEye的数据显示,即便有知名明星的加盟和抖音的大力推广,最热门的免费短剧《夫妻的春节》播放量也仅达到了3.3亿,与前一年春节期间《我在八零年代当后妈》7.1亿的播放量相比,差距显著。这一现状让不少短剧从业者对所谓的“春节档奇迹”产生了怀疑。

一位入行三年的短剧编辑王佟透露,春节前夕,各大短剧公司和平台都满怀期待地宣传“短剧春节档”,试图复刻《我在八零年代当后妈》的成功,但如今节日已过,成绩却远未达到预期。

表面上看,春节档的失利似乎是因为作品质量未能赢得观众的认可,但更深层次的原因在于短剧行业的内容生产方式存在问题。其中,模板化的内容创作尤为突出。

短剧爱好者刘槐表示,他在春节前看到了大量春节档短剧的营销,看上去都颇具吸引力,但开播后发现,剧情大同小异,只是演员不同。刘槐曾付费追完了《我在八零年代当后妈》,当时觉得剧情十分精彩,但现在很多短剧还在沿用《八零》的套路。

观众对内容的不满,直接导致了他们对短剧的冷淡态度。王佟指出,每当有新的成功模式出现,所有编剧都会被要求复制这一模式,直至其失去新鲜感。这种模板化的创作方式,被看作是阻碍短剧长远发展的主要原因。王佟认为,这种情况的出现,是因为短剧行业普遍追求快速盈利,忽视了剧本质量的提升。

短剧行业的另一个问题是,为了快速吸引流量,往往采用狗血套路,抄袭和同质化现象严重。随着行业的发展,广电部门对短剧的监管和整改力度也在不断加大。例如,红果短剧在去年12月被约谈后,进行了为期五天的整改,并制定了精品化战略。

然而,所谓的精品化并未如观众所期待的那样带来质的飞跃。刘槐表示,虽然新上线的短剧在制作上更加精美,但剧情却变得乏味。所谓的精品化,只是删去了部分狗血情节,换了个好看的外壳而已。

短剧行业的内卷现象也愈发严重。为了抢占春节档,各大剧组不惜成本,抢造景、抢服装、抢造型,甚至昂贵的造雪机一开就是一整天。演员、灯光师等工作人员的价格也水涨船高,但唯独编剧的收入在产业链中处于最下游。

王佟透露,现在横店一个灯光师的日薪都能上千,但普通编剧忙活一个月写的剧本可能只能卖出几千元,单集价格甚至只有几百元。在短剧这场“流量游戏”中,营销的重要性远远超过了剧本质量。

这种畸形的创作逻辑,不仅摧毁了编剧人才,也导致了恶性循环。每当有编剧打造出优质剧本并名声在外后,他们往往会选择转向长剧编剧行业发展。同样,演员和导演一旦在短剧领域取得成绩,也会选择逃离这个领域。

例如,导演曾庆杰在短剧领域取得了成功后,转向了长剧创作,拍摄了备受观众认可的长剧《九重紫》。他的成功,在于保持了短剧特有元素和特点的同时,注重了剧情逻辑和剧本质感。

同样,凭借《我在八零年代当后妈》走红的短剧演员滕泽文,在短暂接触头部短剧团队后,也选择转向长剧领域,即便只是饰演一个出场几分钟的小配角。

短剧行业的“快回本”操作,让演员们几乎不眠不休地在最短时间内完成拍摄。一位短剧演员透露,进组后每天工作18小时左右是家常便饭,很多时候在拍摄时,都是靠着意志力在说台词。

虽然各平台都在高喊“精品化”,但显然,如何获得流量依旧是短剧业真正看重的。王佟表示,作为编剧,他希望短剧行业能在供给侧进行一次大变革,因为流量游戏无法帮助行业长远发展。