近日,广州天河区法院针对一起涉及智能驾驶技术的交通事故作出了一审判决,这一判决不仅为受害者家属带来了公正的裁决,也为智能驾驶领域的责任划分树立了新的司法标杆。该案件涉及一辆小鹏G9车型,在广澳高速上因智能驾驶辅助功能未能识别前方静止货车而发生追尾,导致货车司机不幸身亡,另有两人重伤。

法院经过审理认定,事故的主要原因在于小鹏汽车的智能驾驶系统(XNGP 4.0)存在重大缺陷。具体而言,该系统在事故发生时未能有效识别前方的静止障碍物,且由于激光雷达算法逻辑错误以及视觉系统在逆光条件下的失效,导致制动指令未能及时触发。因此,法院判决小鹏汽车承担70%的赔偿责任,车主则因未及时接管车辆控制权而承担30%的责任,双方共同赔偿总计218万元。

此次判决不仅揭示了智能驾驶技术在算法层面的漏洞,也促使相关企业和监管机构重新审视智能驾驶技术的安全性和可靠性。事故发生后,保险行业迅速作出反应,平安、人保等保险公司推出了针对智能驾驶车辆的专项保险,但明确规定了拒保条件,对一年内触发多次系统警报的车型不予承保。同时,工信部也发布了征求意见稿,拟要求L3级以上车辆强制加装数据存储周期达90天的EDR黑匣子,并实时上传风险操作数据,以提升事故追溯和责任判定的准确性。

面对司法判决和行业监管的双重压力,车企纷纷加快技术升级的步伐。小鹏汽车紧急推送了XNGP 4.5版本,显著提升了静止障碍物的识别率;理想汽车则在其AD Max 3.0系统中新增了多传感器交叉验证机制;华为则引入了方向盘电容感应与红外监测双冗余系统,以确保驾驶员注意力的有效监管。这些技术升级无疑将增加智驾系统的成本,部分车企已计划向现有用户收取OTA升级费用。

消费者对于智能驾驶技术的态度也在悄然发生变化。事故判决后,高阶智驾车型的试驾订单量明显下降,但配备先进雷达系统的车型咨询量却逆势上涨。消费者购车时的关注点从是否具备智能驾驶功能转变为如何证明其安全性。工信部发布的《自动驾驶安全认证(2025版)》备案查询量也急剧增加,显示出消费者对智能驾驶安全性的高度关注。

在规范使用环节方面,新车主在激活智能驾驶功能前的系统教学视频完成率显著提升,行车记录仪的配备率也大幅提高。法律界人士提醒,用户启用智能驾驶功能时签署的电子责任协议具有法律效力,任何擅自改装传感器或关闭数据上传功能的行为都可能面临全额自负事故责任的后果。

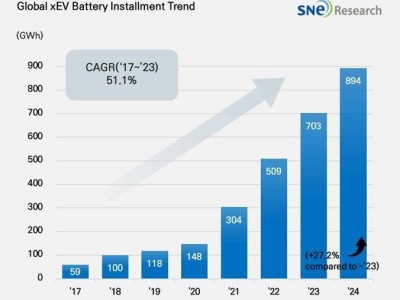

随着智能驾驶技术的不断发展,其在汽车行业中的渗透率也在持续提升。然而,真正的L3级量产车仍面临政策与技术的双重挑战。尽管深圳等地已率先放开L3级车辆的路权,但责任划分仍是一个亟待解决的问题。此次广州判决的出台,无疑为推动“人车共责”体系向“过错定量化”演进迈出了重要一步。