在科技日新月异的今天,电池技术的革新再次吸引了全球的目光。近期,复旦大学的一支科研团队在国际权威期刊《自然》上发表了一项突破性成果:他们成功研发出一种新技术,能够为老化的锂电池进行“精准修复”,赋予废旧电池新生。

长久以来,无论是手机电池逐渐无法充电,还是电动车续航里程的缩减,亦或是寒冷环境下电池性能的急剧下降,这些问题都困扰着广大用户。更令人担忧的是,随着电子设备的普及,废旧电池的数量也在急剧增加,给环境带来了不小的压力。

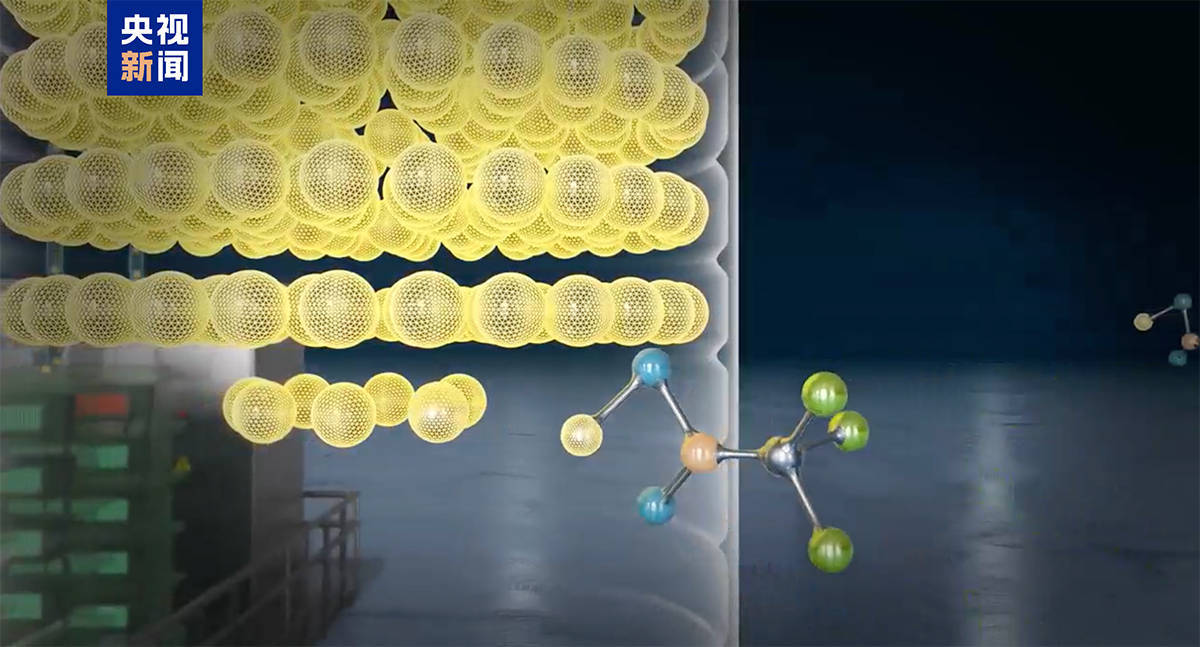

复旦大学科研团队经过深入研究,发现电池的老化过程与人体健康衰退有着异曲同工之处,其核心问题在于活性锂离子的损失。如果能够精准地补充这些损失的锂离子,那么电池的寿命将得到极大的延长。基于这一发现,团队创新性地开发了一种锂载体分子,它如同一种“神奇药物”,能够通过注射的方式直接为电池补充锂离子。

据复旦大学高分子科学系研究团队成员高悦介绍,这种锂载体分子不仅能够有效修复商用电池,而且成本相对较低。更重要的是,它的应用前景十分广阔,不仅限于延长现有电池的寿命,还有望助力新型绿色电池的研发。

那么,这种神奇的锂载体分子是如何被研发出来的呢?科研团队充分利用了人工智能技术与化学知识的结合,将分子结构和性质数字化,构建了庞大的数据库。通过引入有机化学、材料工程技术等多方面的关联知识,团队在无数次的实验后,终于找到了这种理想的锂离子载体分子。

实验结果显示,采用这种新技术的磷酸铁锂电池,在使用12000次后仍能保持接近初始状态的“健康”水平,而传统电池在使用2000次后就会出现容量衰减、报废的情况。这一成果无疑为电池技术的发展注入了新的活力。

目前,这项技术已经通过了多种电池的测试,并与国际顶尖的电池公司展开了深入合作。科研团队表示,他们正积极努力,希望这项创新技术能够尽快应用到实际生活中,为人们的日常生活和环境保护带来实质性的改善。