近日,一项关于锂电池技术创新的重大突破在国际顶级期刊《自然》上发表,该成果由复旦大学的科研团队带来。他们研发的新技术犹如对锂电池进行了一场“精准手术”,使得废旧电池得以“重获新生”。

在日常生活中,我们常常遇到手机电池续航力下降、电动车行驶里程缩短等问题,特别是在寒冷地区,电池性能更易受损。废旧电池的数量也随之不断攀升,对环境造成了压力。针对这些问题,复旦大学的科研团队经过深入研究,发现锂电池的“老化”现象与人体健康衰退有着相似之处,其核心问题在于活性锂离子的流失。

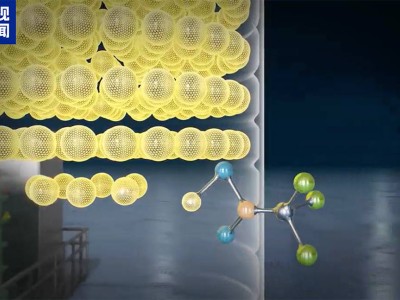

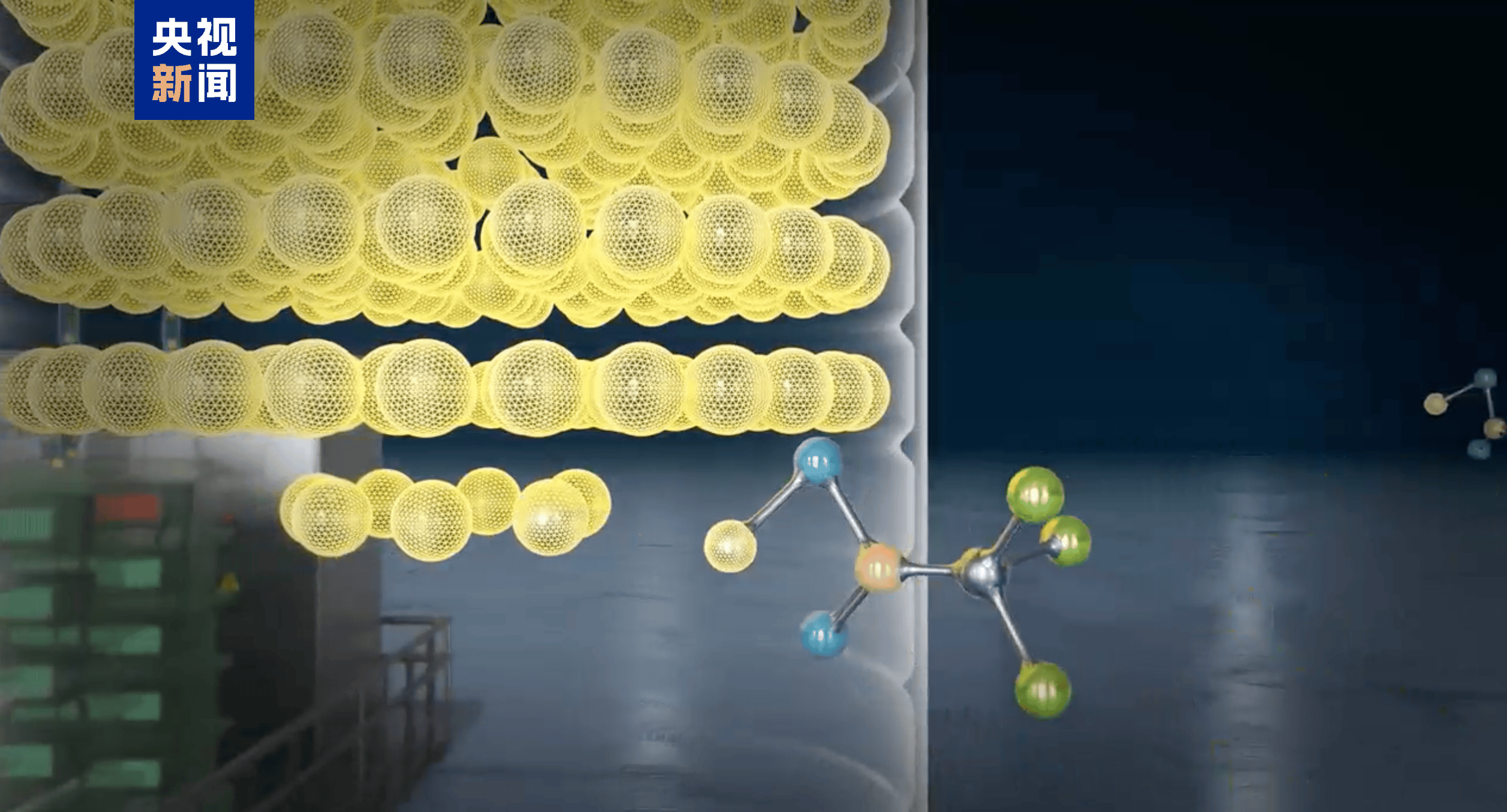

科研团队提出,如果能精准地补充这些损失的锂离子,就能有效延长电池的使用寿命。基于这一理念,他们成功研发出一种锂载体分子,这种分子如同“药物”一般,可以通过注射的方式为电池补充锂离子。

复旦大学高分子科学系的研究团队成员高悦介绍道,他们的技术实现了对电池的“精准治疗”,使得电池在使用后能够恢复到接近初始的状态。以商用磷酸铁锂电池为例,传统情况下,这种电池在使用2000次后容量会大幅衰减,面临报废。但应用了这项技术后,电池即便在使用了12000次后,仍能保持良好的性能状态。

那么,这种如“药物”般的锂载体分子是如何被研发出来的呢?科研团队借助了人工智能技术与化学知识的结合,将分子的结构和性质数字化,并通过引入有机化学、材料工程技术等领域的广泛知识,构建了一个庞大的数据库。经过多次实验,他们终于找到了这种理想的锂离子载体分子。

高悦还提到,这种锂载体分子不仅修复商用电池的效果显著,而且成本相对较低。更令人振奋的是,它还有望助力开发新的绿色电池,为环保事业贡献力量。

目前,这项技术已经通过了多种电池的测试,并吸引了国际顶尖电池公司的关注与合作。科研团队正积极努力,希望尽快将这一创新技术应用于实际生活中,为人们的日常生活和环境保护带来积极的影响。