近日,复旦大学科研团队在电池研究领域取得了突破性进展,他们的研究成果在国际顶级期刊《自然》上发表。这一发现有望解决手机电池老化、电动车续航里程缩短以及废旧电池处理问题。

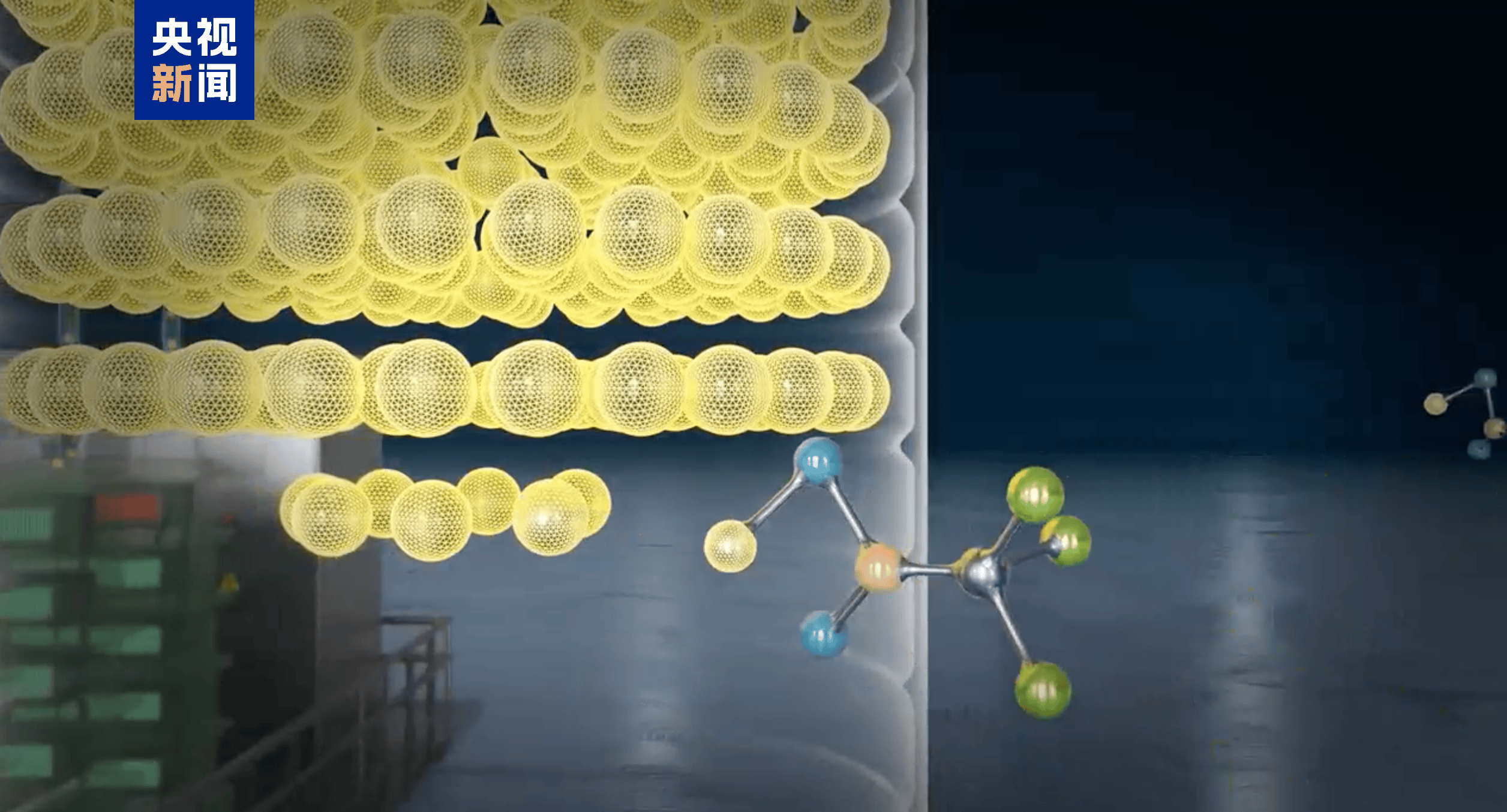

科研团队发现,锂电池的“老化”现象与人体健康衰退有相似之处,关键在于活性锂离子的损失。为了延长电池寿命,团队创新性地提出了一种“精准治疗”策略,旨在补充电池中流失的锂离子。

复旦大学高分子科学系的研究团队开发了一种锂载体分子,这种分子如同“药物”一般,可以通过注射的方式精准地补充电池中的锂离子。据团队成员高悦介绍,这项技术能够使商用磷酸铁锂电池在使用12000次后,仍能保持接近初始状态的“健康”水平,相较于以往2000次循环后的容量衰减,这无疑是一个巨大的提升。

为了找到这种高效的锂载体分子,科研团队采用了人工智能技术与化学知识的结合。他们将分子结构和性质数字化,并引入有机化学、材料工程技术等多领域的知识,构建了一个庞大的数据库。经过多次实验,团队终于成功筛选出了这种新的锂离子载体分子。

高悦进一步指出,这种锂载体分子不仅修复商用电池的效果显著,而且成本相对较低。更重要的是,它还有潜力帮助开发新的绿色电池,为环保事业贡献力量。

目前,这项技术已经通过了多种电池的测试,并吸引了国际顶尖电池公司的关注。双方已展开合作,旨在尽快将这项技术应用于实际生活中,解决锂电池老化、衰减等问题,同时减少废旧电池的产生。