在日常生活里,从智能手机到电动自行车,再到大型储能系统,锂电池已无处不在地融入人们的日常生活中。然而,随着时间的推移,这些电池逐渐面临性能衰退的问题。锂离子的不断流失导致手机电池难以充电,电动车续航缩短,特别是在寒冷环境下,电池性能更是大打折扣。同时,废旧电池的数量也在迅速增加,成为亟待解决的环境问题。

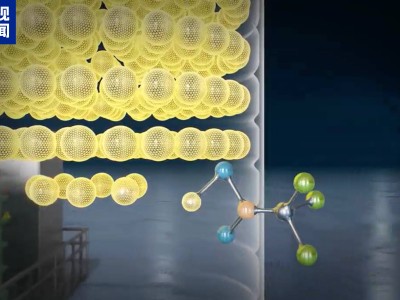

近日,复旦大学高分子科学系的一支科研团队传来振奋人心的消息。他们打破传统,通过人工智能技术与有机电化学的巧妙结合,成功设计出一种革命性的锂载体分子。这种分子能够为废旧电池提供一种“无创修复”方案,从而显著提升锂电池的使用寿命,延长幅度甚至可达一到两个数量级。这一研究成果已在国际权威期刊《自然》上发表。

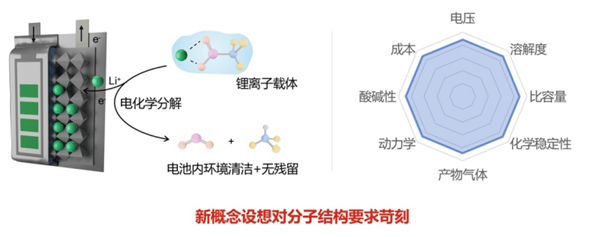

复旦大学的科研团队将电池的“寿命”比作人体健康,指出问题的关键在于活性锂离子的流失。如果能够精准地补充这些损失的锂离子,电池的寿命将得以大幅延长。基于这一理念,团队开发了一种类似于“药物”的锂载体分子,通过注射的方式直接为电池补充锂离子。

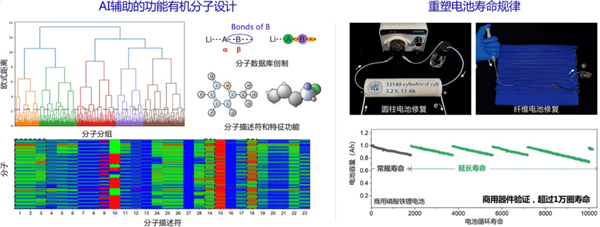

在研发过程中,团队充分利用人工智能技术,将分子结构和性质数字化,并结合有机化学和材料工程技术等方面的知识,构建了庞大的数据库。经过多次实验和优化,他们终于获得了这种新型的锂离子载体分子。

据透露,采用这一技术后,电池在经历上万次的充放电循环后,仍能保持接近出厂时的健康状态,容量保持率高达96%。电池的循环寿命也从目前的500至2000次提升至超过12000至60000次,这一成就在国际上尚属首次。

这种锂载体分子不仅效果显著,而且成本可控。据初步估算,其在电池总成本中的占比不到10%,具有广阔的大规模商用前景。该技术不仅可用于锂离子电池的修复和延长寿命,还可应用于储能系统以及光储一体化领域。

目前,复旦大学的科研团队正在积极推进锂载体分子的规模化制备工作,并与国际领先的电池企业展开合作,期望能够尽快将这一创新技术转化为实际应用,为人们的生活带来更多便利。