本田与日产合并谈判再生变数,双方或将独立宣布未来方向。

近日,市场传言本田与日产两大汽车制造商的合并计划再度陷入僵局,距双方宣布启动合并谈判尚不足两个月。无论合并能否成真,两家公司都面临着电动化转型、中国市场份额下滑以及全球战略制定等一系列亟待解决的挑战。

据日媒报道,本田与日产将于2月13日分别召开董事会会议,计划宣布中止合并磋商,并各自召开新闻发布会。日产中国向媒体透露,双方原计划在一月底明确业务整合的可行性,但目前整合事项筹备委员会的讨论仍在持续中。“因此,我们计划在二月中旬公布整合的具体方向。目前,日产在中国的市场战略没有变化。”

去年12月,本田与日产宣布启动合并谈判,并期望在2025年6月达成最终协议。彼时,媒体普遍报道,合并后的两家公司将成为全球第三大汽车集团,凸显此次合并带来的规模化效应。

然而,在2024年全球汽车制造商销量排名中,本田以380.7万辆位居第八,日产以334.9万辆位列第九,均被比亚迪超越,吉利则新晋成为第十名。电动化转型缓慢以及在中国市场份额的萎缩,使得本田和日产面临销量下滑和盈利压力。

惠誉评级亚太区企业评级高级董事青山悟表示,与传统汽车产业相比,中国的电动汽车制造商更类似于以创新和增长为驱动的科技公司。他认为,本田与日产的合并,以及其他类似的联盟,有助于缩小与中国电动汽车制造商的差距。

业内人士普遍认为,日产在纯电车型开发方面的早期投入,有助于本田加速电动化转型。两者合并后的规模和协同效应,可能在新一轮电动汽车竞赛中超越竞争对手。

罗兰贝格全球合伙人时帅指出,合并后的优势在于短期内整合速度提升,实现规模效应。然而,如何协调各自的优势与劣势、整合技术路线、合并供应链以及整合营销端和渠道等,以实现真正的规模化,都是复杂的问题。如果合并后不能针对不同市场进行适应性调整,而仅仅是财务和资源方面的整合,可能反而对整体表现不利。

时帅还提到,合并中的主导权问题也是一大焦点。企业间的合并谈判不仅仅是资源的整合,更是体系、话语权以及“去”与“存”的博弈。这或许是日产决定终止合并协商的主要原因。

据多家媒体报道,本田与日产在经营整合思路上出现分歧。本田提出收购日产并将其变为全资子公司的方案,但遭到日产的强烈反对。日产希望在合并中保持平等关系,而本田则希望掌握经营主导权,以迅速推进业绩改善等决策。

日产近年来一直面临盈利未达预期和销量下滑的困境。如果最终拒绝与本田合并,日产短期内将面临更大的挑战。日产2024财年上半年财报显示,全球销量同比下跌1.6%至159.6万辆,净利润同比骤降93.5%至192.2亿日元,全球销售目标也从365万辆下调至340万辆。

在中国市场,日产难以应对自主品牌和新势力的挑战,去年在华销量同比下滑12.2%至69.6万辆。而在美国市场,日产错过了混合动力汽车需求增长的机会。青山悟表示,日产试图通过减少促销激励措施和新混动车型的发布来改善产品线,但这些举措并不能改变其落后于竞争对手的事实。

如果合并谈判破裂,本田同样会受到影响。本田在短期内可能会维持现状,但从长远来看可能面临更大的挑战。本田需要关注的是其盈利能力,2024财年上半年汽车业务营业利润率仅为3.6%,远低于摩托车部门的18%。标普全球预测,本田的全球销量将在未来几年内继续下滑。

在中国市场,本田和日产都面临着传统燃油车销售疲软、缺乏有竞争力的纯电动车型、激烈竞争和价格下跌等挑战。青山悟认为,目前还没有立竿见影的解决方案。

时帅认为,如果双方合并谈判成功,中国市场可能会有新产品进入市场,但也可能出现合并后的新公司无法挽救两者在华市场份额继续下滑的情况。如果合作终止,双方需要继续各自应对转型的问题。

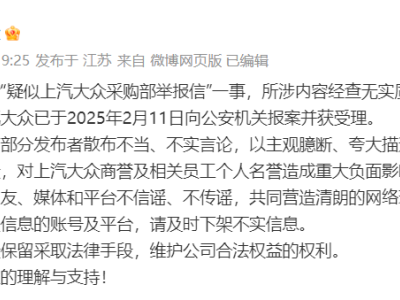

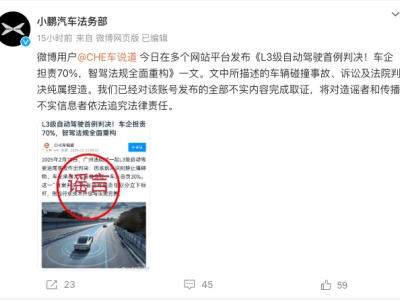

与其他在华外资企业相比,大众在中国的本土化变革更为深入,成立了大众安徽新合资公司,并与小鹏合作开发车型。日产和本田若想在中国市场生存并完成电动化转型,可能需要在战略和体系上进行更加激进和彻底的变革。

从长远来看,本田和日产仍需要全力推进电动化,以改善产品和品牌形象。本田计划到2040年在全球只销售纯电车型和燃料电池车型,并计划加大投资额。然而,开发纯电车型的前期费用和销售亏损对企业来说是一大负担,寻求合作联盟是一个可行的选择。

青山悟认为,如果合并谈判没有进展,本田和日产之间的纯电动汽车联盟将成为下一个重点。