近日,复旦大学高分子科学系传来一项重大科研突破。彭慧胜和高悦带领的研究团队,在锂电池领域实现了颠覆性创新,通过结合人工智能与有机电化学,成功研发出一种独特的锂载体分子,该分子能够为废旧电池提供“无创修复”,显著提升电池的使用寿命。

这一研究成果,题为《外部供锂技术重塑电池的缺锂困境与寿命极限》(External Li Supply Revolutionizes Li-Deficiency and Lifetime Limits of Batteries),于《自然》杂志上发表,标志着团队在电池技术上的重大飞跃。

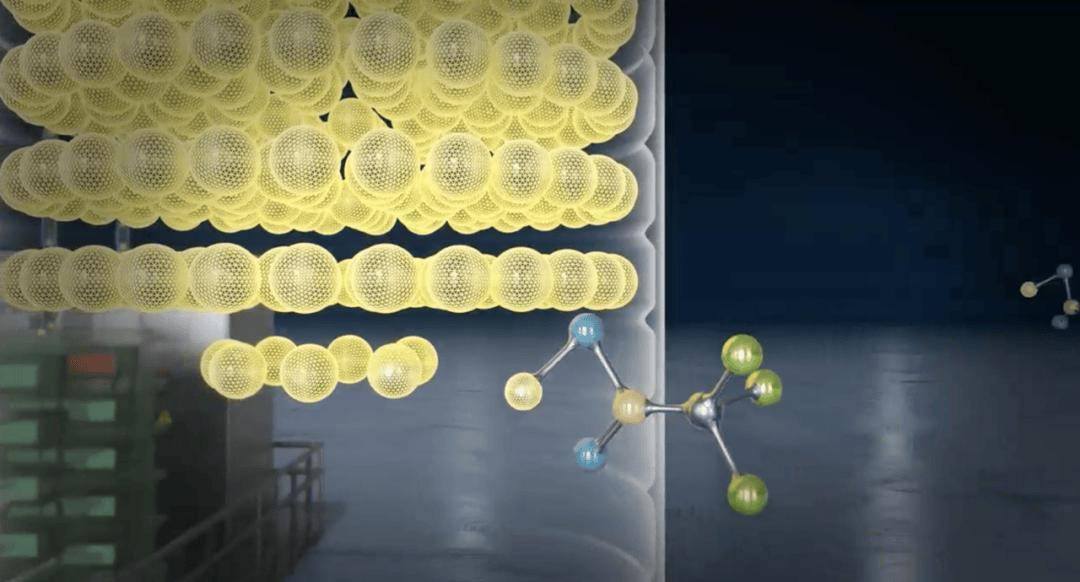

传统锂电池的设计原则中,活性锂离子依赖于正极材料,一旦锂离子损失到一定程度,电池即告报废。然而,这一原则已难以满足当前及未来的能源需求。面对这一挑战,研究团队摒弃了传统观念,大胆设想了一种全新的锂载体分子,通过将其注入电池,实现了对锂离子的独立管理。

这种锂载体分子如同一种“神奇药剂”,可以通过简单的注射方式,精准地补充废旧电池中损失的锂离子,实现电池容量的无损恢复。这一创新不仅为废旧电池的处理提供了新的思路,也预示着电池产业将迎来一场深刻的变革。

实验结果显示,使用该技术的电池在经历上万次充放电后,仍能保持接近出厂时的健康状态(容量保持率高达96%),循环寿命从现有的500至2000次提升至超过12000至60000次,这在国际上是前所未有的。该技术还打破了电池材料必须含锂的束缚,为使用绿色、无重金属的材料构建电池开辟了新途径。

经过四年多的不懈努力,研究团队成功地将AI与有机电化学相结合,通过数字化分子结构和性质,构建了庞大的数据库,并利用非监督机器学习技术,成功预测并合成了前所未有的锂载体分子——三氟甲基亚磺酸锂(CF3SO2Li)。该分子不仅符合锂离子载体的严苛要求,而且成本低廉、易于合成,与各种电池活性材料、电解液等具有良好的兼容性,已在多种电池器件上实现了成功应用。

目前,锂载体分子已通过初步实验验证,预计其在电池总成本中的占比不到10%,具有巨大的商用潜力。研究团队正积极开展锂载体分子的规模化制备,并与国际知名电池企业展开合作,致力于将这一技术转化为实际产品和商品,为推动国家在新能源领域的领先地位贡献力量。