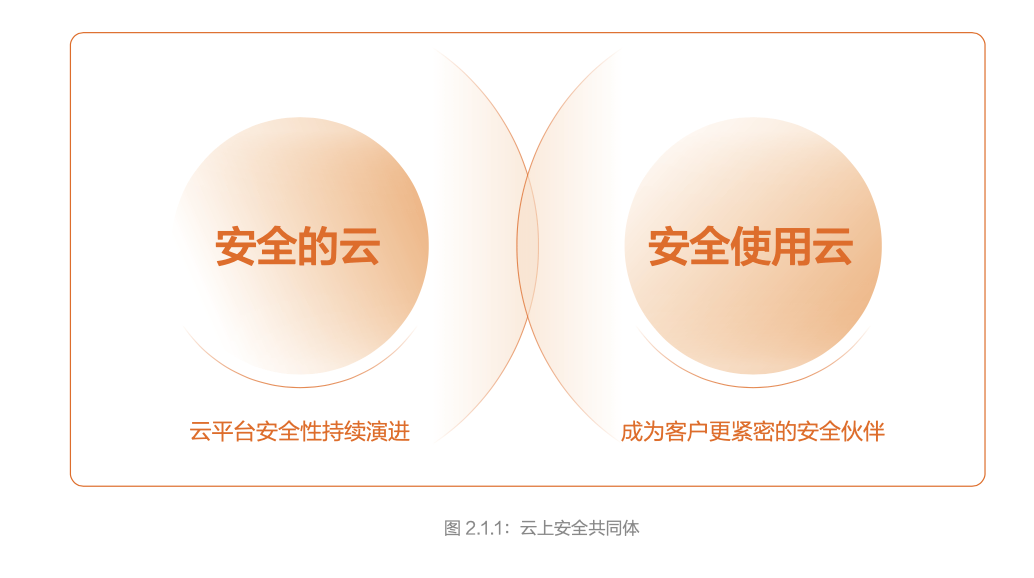

在云计算与人工智能技术的深度融合下,企业用云的深化正引领云安全领域迈向新的阶段。作为国内云计算及人工智能领域的佼佼者,阿里云在2024年发布的《阿里云安全白皮书2024版》中,率先提出了一个革命性的理念——“云上安全共同体”,这一理念旨在超越传统的“责任共担”模型,将云安全提升至一个全新的合作高度。

阿里云智能集团安全部总裁钱磊指出,阿里云不仅要为客户提供安全可靠的云服务,更要致力于帮助客户“安全地使用云”。这意味着,阿里云将自身的安全能力转化为客户的实际安全保障,承担起更多原本不属于平台职责范畴的工作。业内人士评价,这一理念的提出,标志着阿里云在云安全领域的主动担当和前瞻布局。

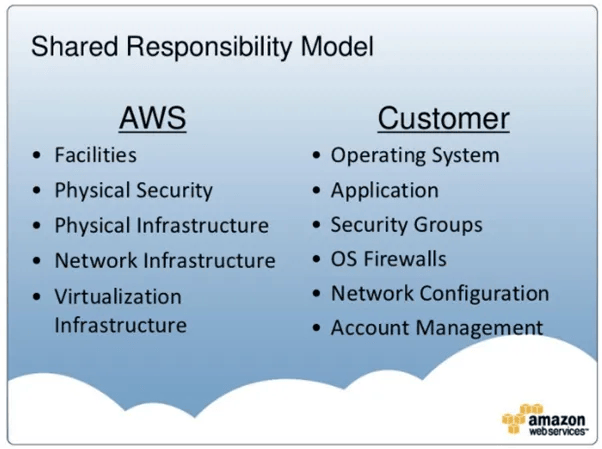

回顾历史,Amazon在2011年首次提出的“责任共担”模型,奠定了云安全领域的基础框架。该模型明确划分了云厂商与云租户的安全责任:云厂商负责云平台的安全性,而云租户则需对自身托管的业务和数据负责。这一模型因其权责清晰、易于理解而迅速成为行业共识。

然而,随着云计算技术的演进,特别是容器化、微服务等新特性的涌现,传统的责任共担模型已难以满足当前的安全需求。Google在2022年提出的“shared fate”(命运共同体)理念,得到了业界的广泛响应。在实体产业与互联网深度融合的今天,云计算的重要性日益凸显,任何云上的安全问题都可能导致生产中断、系统停摆,给企业带来巨大损失。

面对这一挑战,云平台的安全防护体系必须不断升级。阿里云的安全布局从外到内分为安全情报与研究、检测响应和内生安全三大板块。在安全情报与研究方面,阿里云凭借丰富的实战经验和庞大的安全信息数据支持,能够先于攻击者发现安全问题,不断抬高入侵门槛。同时,阿里云还建立了全方位的红蓝对抗反向校验机制,通过内部蓝军团队和外部白帽生态的持续攻击测试,不断验证并加强云平台的安全防御能力。

在检测响应方面,阿里云结合大模型技术,建立了识别和拦截各类显性和隐性攻击的纵深防御体系。通过部署反入侵、抗DDoS、WAF等安全工具,并配备专业安全运营团队,阿里云能够第一时间感知并处置攻击行为。阿里云还引入了大模型能力,极大地提升了安全告警的处置效率。

内生安全则是阿里云在云安全领域的又一创新。在企业用云深度不断增加的背景下,内生安全已成为阿里云公共云安全的“标配”。这一安全策略强调在产品研发阶段就将安全机制纳入进去,将安全设计与业务流程和技术架构紧密结合,为客户提供一个既安全又高效的技术平台。

然而,即便云平台的安全防护体系再完善,也仍然面临着“最后一公里”的难题。在安全的“最后一公里”,涉及到客户云上资产的操作权限,企业客户掌握着绝对主动权。如何帮助客户真正用好平台提供的安全能力,成为阿里云安全团队面临的又一挑战。

为此,阿里云提出了“安全共同体”理念,旨在通过一系列切实可行的安全保障措施,帮助客户更深入地思考、制定、理解安全策略,并支持这些安全策略更顺畅、便捷地落地实施。从“责任共担”到“安全共同体”,不变的是云平台对基础设施、物理设备、云服务产品安全的全权负责;变化的是,云平台将发挥主观能动性,为客户提供更加全面、深入的安全支持。

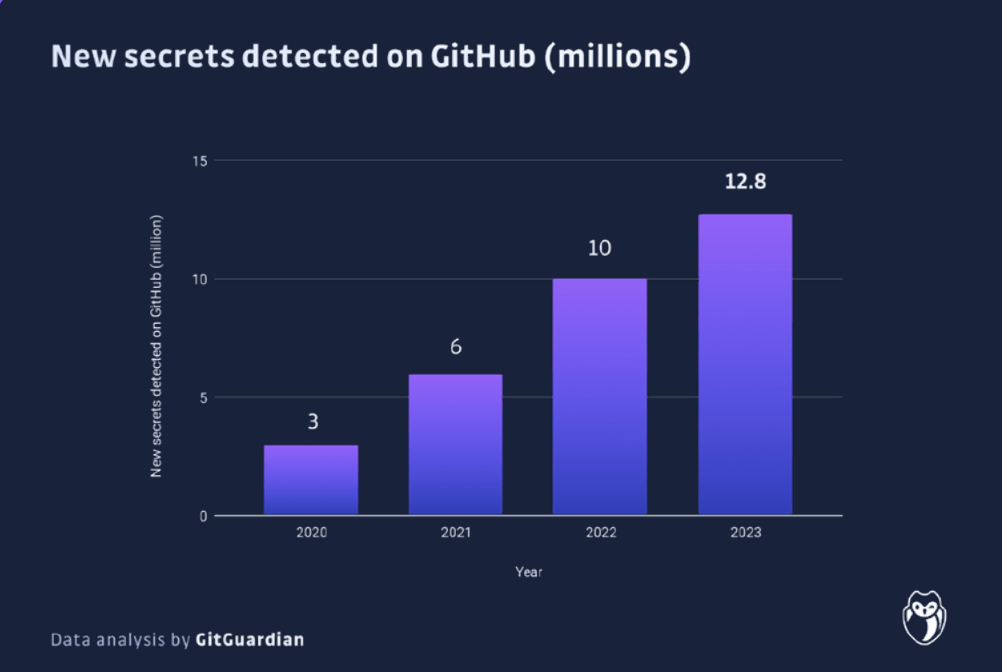

例如,针对云租户密钥信息泄露的问题,阿里云与GitHub官方达成合作,一旦监测到有密钥泄露事件,立即进行限制性保护,并第一时间通知用户处理。同时,阿里云还提供了一种密钥轮转机制,帮助用户更换密钥,确保即使密钥泄露,黑客也无法使用。

阿里云深知,虽然平台为安全提供了全方位的支持,但客户仍需承担起业务第一安全责任人的角色。面对上百万个客户,阿里云无法了解每个客户的业务逻辑。因此,当可疑的攻击事件发生时,阿里云能做的只有限制性保护,而更进一步的安全措施,仍需用户主动完成。

阿里云提出的“安全共同体”理念,不仅是对传统责任共担模型的继承和升级,更是产业互联网时代阿里云向前迈出的一大步。这一理念的本质,是在当前复杂多变的安全态势下,向云租户发起的一个“双向奔赴”的倡议——让每一份珍贵数据都得到守护,共同推动云计算成为推动社会进步的强大动力。