近年来,高铁旅行中的餐饮体验正悄然发生变革,从简单的泡面和火腿肠,到如今精致多样的餐食选择,高铁俨然已成为了一座移动的“美食殿堂”。

春节期间,高铁上的餐饮场景尤为引人注目,“高铁野餐”成为年轻人中的新风尚。他们在高铁上摆放好水果拼盘,打开电视剧《甄嬛传》,一手捧着奶茶,一手享用卤味,将高铁车厢转变为独特的“移动观景餐厅”。诸如“返工人把高铁吃成流水席了”等话题频频冲上热搜,济南煎饼、西安凉皮、武汉热干面等地域美食,通过“舌尖上的高铁”纷至沓来,高铁外卖和跑腿订单量也随之激增。

牛先生,一位曾在铁路局工作的年轻人,敏锐地捕捉到了这一商机。2021年,他开始涉足高铁跑腿业务,主要为乘客代购高铁沿线的美食,特别是长沙知名的奶茶品牌茶颜悦色。牛先生的团队规模约10人,这门副业在短短几年内,年流水已达到了约100万元。春节期间,他们每天要送出五六百杯奶茶,生意异常火爆。

除了民间跑腿服务,中国铁路总公司也在2017年引入了“互联网+铁路外卖”模式,进一步丰富了乘客的餐饮选择。乘客只需在12306 APP的“餐饮·特产”板块填写车次和出发日期,即可轻松实现“送餐到位”。以济南西站为例,2024年该站的外卖配送量已超过100万单。

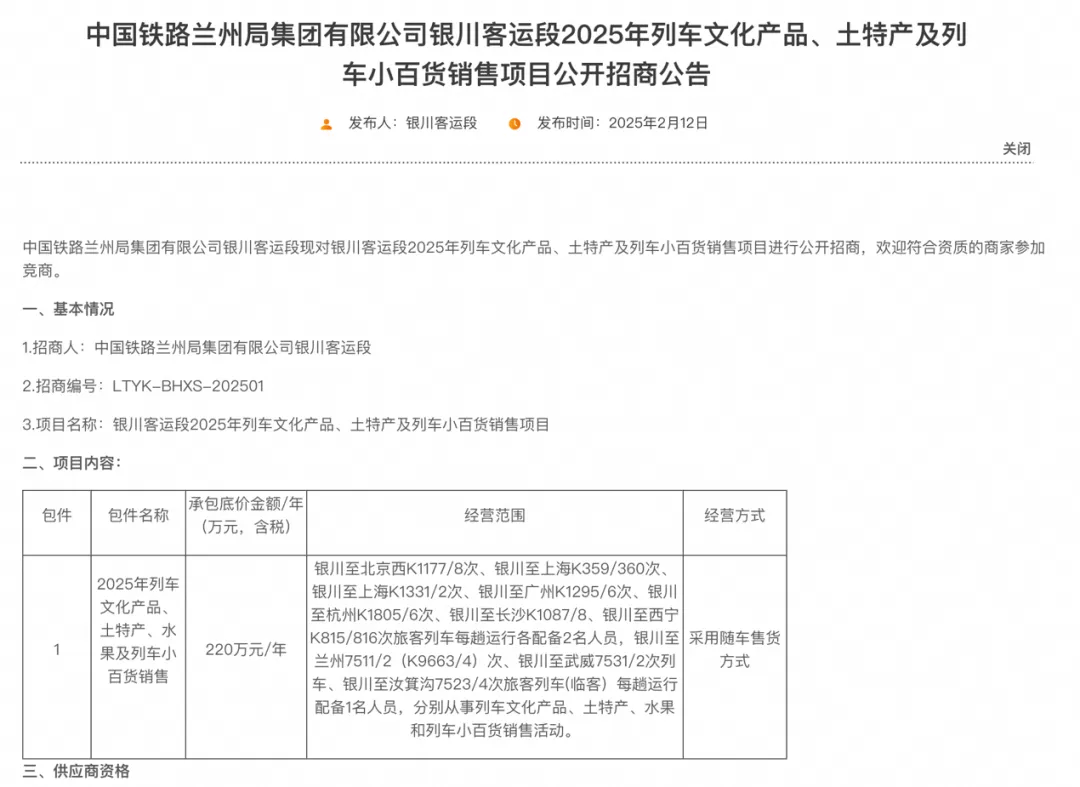

然而,尽管高铁餐饮市场潜力巨大,但并非所有商家都能轻松进入。高铁站内的租金和运营成本远高于常规地段,同地段下租金甚至高出5倍。高昂的入场费用导致许多品牌商家望而却步,只能选择开设在高铁站外的店铺,而这些店铺则无法享受配送上车的服务。

高铁上的零食选择也相对有限,往往局限于西梅、奶酪、牛肉干等“高铁特产”。业内人士透露,这主要是因为品牌商家看重价格体系,不愿意支付高昂的入场费和溢价。因此,高铁上出售的许多零食都是“高铁专供”,口感和品质可能与市面上的同类产品存在差异。

在中国,高铁作为天然的人口密集场所,每年承载着数十亿人次的旅客运输任务。2024年,我国铁路旅客发送量达到了43.12亿人次,同比增长11.9%。尤其在春运期间,高铁更是成为了商家眼中的消费金矿。

然而,高铁餐饮市场的未来发展仍充满不确定性。相对封闭的消费环境和严格的准入机制,使得商家在拓展业务时面临诸多挑战。尽管“高铁流量”吸金能力强大,但如何将这一流量转化为实际的经济效益,仍需要商家进行精密的测算和规划。

为了提升服务质量,近年来多地高铁开始尝试自营餐厅。南铁在南昌西站开出了“赣鄱智慧印记”高铁热链主题餐厅,京铁在北京南站新开了“京铁佳膳”自营餐厅。这些自营餐厅不仅丰富了乘客的餐饮选择,也提升了高铁餐饮的整体品质。

尽管高铁餐饮市场仍面临诸多挑战,但随着消费者对高品质餐饮体验的需求不断增加,以及商家对高铁市场的深入探索和挖掘,相信未来高铁餐饮市场将迎来更加多元化和精细化的发展。