随着DeepSeek的火爆,人工智能(AI)逐渐从一个遥不可及的概念转变为公众讨论的热点。然而,在不久之前,大多数人对AI的认知仍停留在理论层面,对其实际应用缺乏直观感受。

近期,有评论指出,尽管AI相关的新闻层出不穷,每个话题都显得宏大而重要,但普通民众往往难以感受到AI与日常生活的直接联系。

回顾AI的发展历程,能够显著影响普通消费者日常消费行为的AI应用确实不多。大多数情况下,大型科技公司的AI模型主要应用于工具型产品,难以成为消费者的刚需。

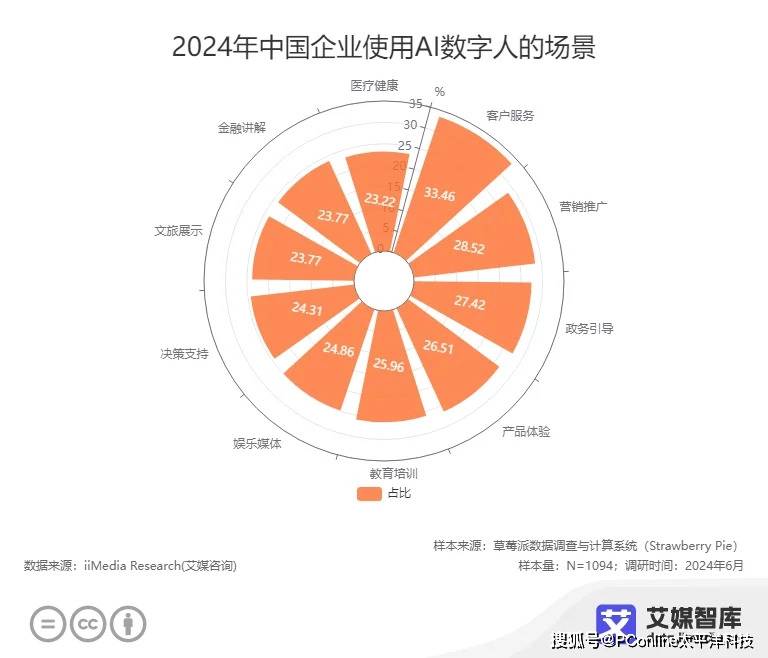

然而,在不经意间,当我们打开微信、美团、抖音等日常必备的应用软件时,发现AI已经悄然融入其中,一个显著的表现就是数字人的广泛应用。尽管它们并不完美,但在大厂们竞相追逐千亿级参数模型的宏大叙事中,数字人已经默默接管了深夜时段的直播间、短视频资讯的新闻解读等,逐渐渗透到我们的日常生活中。

商家们对于数字人的态度复杂。一方面,他们看到了数字人在降低人力成本、实现24小时不间断直播等方面的潜力;另一方面,数字人的烦扰和用户体验问题也不容忽视。

观察这些应用了数字人的场景,很多时候我们难以第一时间分辨出它们是AI。数字人会模仿人类的眼神动作,甚至能与直播间观众互动。当我们花费数分钟,从语速和话术上才能基本判断出这些是数字人时,不禁意识到,随着技术拐点的到来,AI正在以我们难以察觉的速度加速融入日常生活。

以美团为例,数字人直播间已经实现了规模化应用。尽管这些直播间的转化率可能仍不够理想,但AI数字人已经成功地从“技术探索”阶段迈入了“规模商用”的新阶段。

AI数字人直播并非新鲜事物,早期爆发时曾伴随着不少负面舆论。在AI被大规模提及的初期,数字人迅速席卷短视频和图文领域,赛博美女在社交媒体上批量诞生,通过输入新闻文案就能生成数字人播报的资讯视频。然而,当时的技术并不成熟,六根手指、头发等细节问题成为数字人遭受批评的原因之一。

随着抖音、微信等平台加强对数字人直播的规范和限制,数字人的声音一度沉寂。这背后与市场对数字人的接受程度密切相关。例如,今年春晚舞台上,导演组本想利用AI技术让某男明星在演唱时请出自己小时候的数字人分身,结果却让观众感到莫名其妙,数字人的动作重复且诡异,饱受吐槽。

事实上,大多数消费者并不喜欢看到数字人。除了动作和表情不够自然流畅外,数字人直播间的重复话术、一成不变的表情也缺乏真人主播所能提供的情感互动和个性化服务。这正是消费者对小杨哥、辛巴等真人主播直播间趋之若鹜的原因,因为他们能提供数字人无法替代的情绪价值。

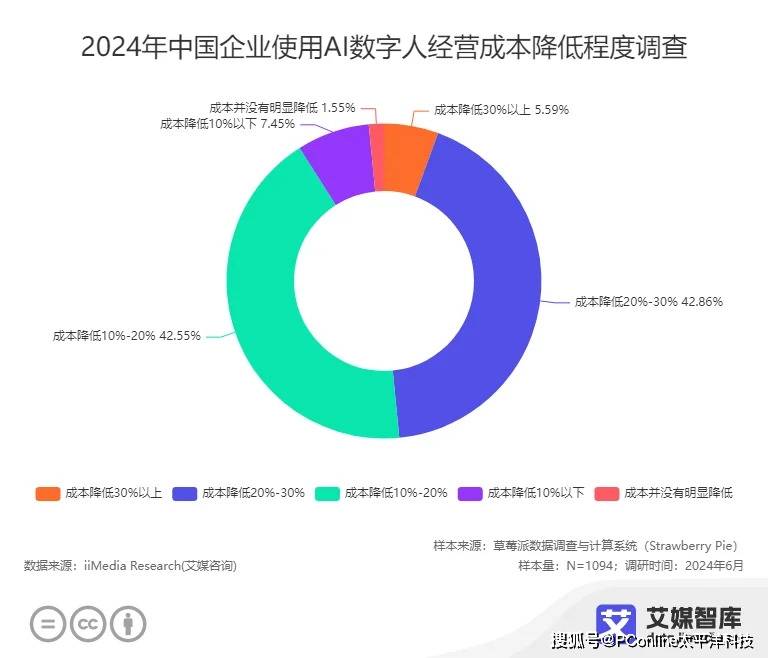

尽管如此,数字人对于商家和企业而言仍具有巨大的吸引力。仅需几百上千块,5分钟内就能搭建出无需真人出镜、无需实景直播场地的直播间,实现24小时不间断直播,这无疑是企业实现“降本增效”的有效途径。艾媒咨询数据显示,超过四成的企业表示使用AI数字人后经营成本降低了10%-30%。

在数字人应用的下半场,如何在减少非必要劳动力损耗的同时,利用数字人技术提高效率,成为企业面临的共同课题。然而,数字人技术的应用并非一帆风顺。如何规避社交平台的限制、让AI在用户体验中“隐形”,对大多数企业或机构来说仍是一个挑战。

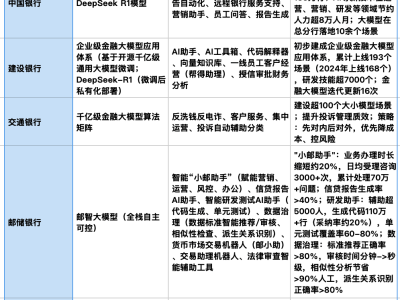

尽管数字人技术已不陌生,但其应用已不再局限于在智能平台上生成数字人并输入话术。如何规避社交平台的限制、优化用户体验,成为企业探索数字人技术应用的新方向。尽管一些银行已经开始了数字人服务体系的尝试,但普及程度仍然有限。

某大厂数字人业务的负责人shynn表示,他们的数字人主要应用于电商直播场景。尽管业务起步较晚,但晚间数字人直播已经成为一个新的流量入口。大多数企业对数字人直播板块持宽容态度,更看重其技术可行性和实现可行性,而非短期的转化效果。

然而,社交平台对数字人直播的态度并不友好。抖音、视频号等平台纷纷出台规定限制数字人直播,要求显著标识虚拟形象,禁止完全无人的AI直播。这给企业带来了不小的挑战。

面对这些限制,一些企业开始采取“作弊”手段,如通过手机支架露出一只“数字手”进行直播,虽然严格意义上不算数字人直播,但仍需应用AI技术。然而,这种做法的长期效果和合规性仍有待观察。

最后,值得思考的是,尽管技术不断进步,但真实的人性温度仍是无法替代的。数字人直播不应盲目追求取代人类,而应更加注重提升用户体验和情感互动。毕竟,镜头里最动人的,永远是那些充满瑕疵却真实的人间烟火。