近日,日本汽车制造业迎来重大转折,日产、本田及三菱三家巨头联合宣布,终止早前探讨的三方合作架构计划。这一决定源于本田与日产正式终止了合并谈判,转而决定在智能化和电动化领域深化合作伙伴关系,以期各自提升企业价值。

合并谈判的破裂,源自双方在公司合并后的架构与运营理念上存在深刻分歧。最初,本田与日产计划共同出资成立控股公司,两家公司作为子公司平等合作。然而,随着谈判深入,本田提出希望日产成为其全资子公司,这一提议打破了原有的平等合作框架,引发了日产内部的强烈不满。日产坚持独立运营和全球布局的原则,认为将日产子公司化将剥夺其独立性和经营主导权,与最初的合并愿景相悖。

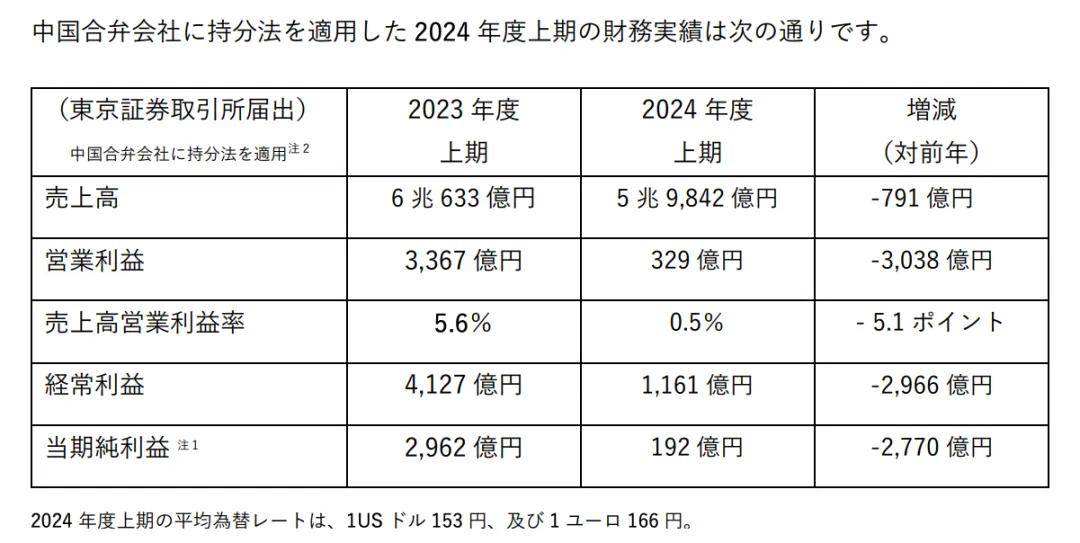

本田为日产设定的利润目标也成为谈判破裂的另一重要因素。本田要求日产在2026财年将营业利润提升至三倍,即至少达到4000亿日元。然而,考虑到日产近年来的财务状况,这一目标显得尤为艰难。2024财年,日产的营业利润预期仅为1500亿日元,且第二财季营收同比下滑5%,营业利润更是同比大跌85%,出现93亿日元的净亏损。为实现本田设定的目标,日产不得不采取一系列严厉措施,包括全球裁员9000人、削减20%全球产能以及CEO工资减半等,但这些措施在实施过程中遭遇重重阻力,进展缓慢。

业内人士对本田与日产合并的前景普遍持悲观态度。乘联会秘书长崔东树指出,本田和日产均面临新能源技术发展迟缓和市场萎缩的压力,应加速新能源技术创新,推出更具竞争力的产品,而非简单合并。日产前CEO卡洛斯·戈恩更是直言不讳地表示,两家公司的合并是绝望之举,前景堪忧。

随着合并谈判的破裂,日产开始寻找新的合作伙伴。其中,富士康旗下的鸿海集团成为潜在投资者之一。鸿海董事长刘扬伟表示,鸿海更倾向于与日本车厂合作,而非并购。他强调,鸿海的生意模式是设计代工服务(CDMS),与日产及本田等车厂的合作正在探讨中。同时,鸿海也与日产大股东雷诺汽车进行了接触,但合作是主要目的,拥有日产股权并非鸿海的主要目标。

本田、日产及三菱终止合并的决定,标志着这场备受关注的汽车行业变革暂时告一段落。然而,对于日产而言,寻找新的合作伙伴,加速新能源技术创新,仍然是其未来发展的关键。