近日,汽车行业内的两大巨头——比亚迪与华为,就智能驾驶技术展开了公开的讨论。这一话题的引爆点源自比亚迪发布的“全民智驾”计划,紧随其后,华为消费者业务CEO余承东在微博上发表了自己的见解。

“智能驾驶,从勉强可用到既好用又安全,这之间的差距如同天壤之别!”余承东写道,“正如通讯从有网就行进化到5G高速网络,华为鸿蒙智行在智能驾驶领域的领先地位,正是如此显著!本月,我将亲自揭秘尊界的核心技术,带领大家一窥智慧出行的未来蓝图。”

余承东的言论直指智能驾驶技术的核心,强调“勉强可用”与“真正好用、安全”之间的巨大鸿沟。事实上,比亚迪虽推出了“全民智驾”,但在智能驾驶功能上仍显稚嫩。

比亚迪的海鸥车型,定价约7万元,虽配备了智能驾驶版本,但存在诸多局限。首先,其智能驾驶辅助系统仅限于高速公路,城市驾驶无法使用。其次,缺乏端到端的解决方案和激光雷达,智能驾驶辅助能力受限,更多表现为辅助驾驶而非智能辅助驾驶。在应对复杂路况时,该系统的表现也不尽如人意。

然而,从价格角度来看,海鸥车型的这一配置升级无疑极具吸引力。对于消费者而言,高速NOA功能在长途驾驶时能够减轻疲劳,提升安全性。但关键在于,不应将这一功能过度解读为高阶智能驾驶辅助系统,以免误导消费者,影响驾驶安全。

在职场竞争层面,比亚迪与华为的产品定位截然不同。比亚迪单车均价约为15万元,而“华为赋能汽车”的均价则高达40万元,针对的是完全不同的消费群体。因此,所谓的市场竞争对立,实则并无根据。

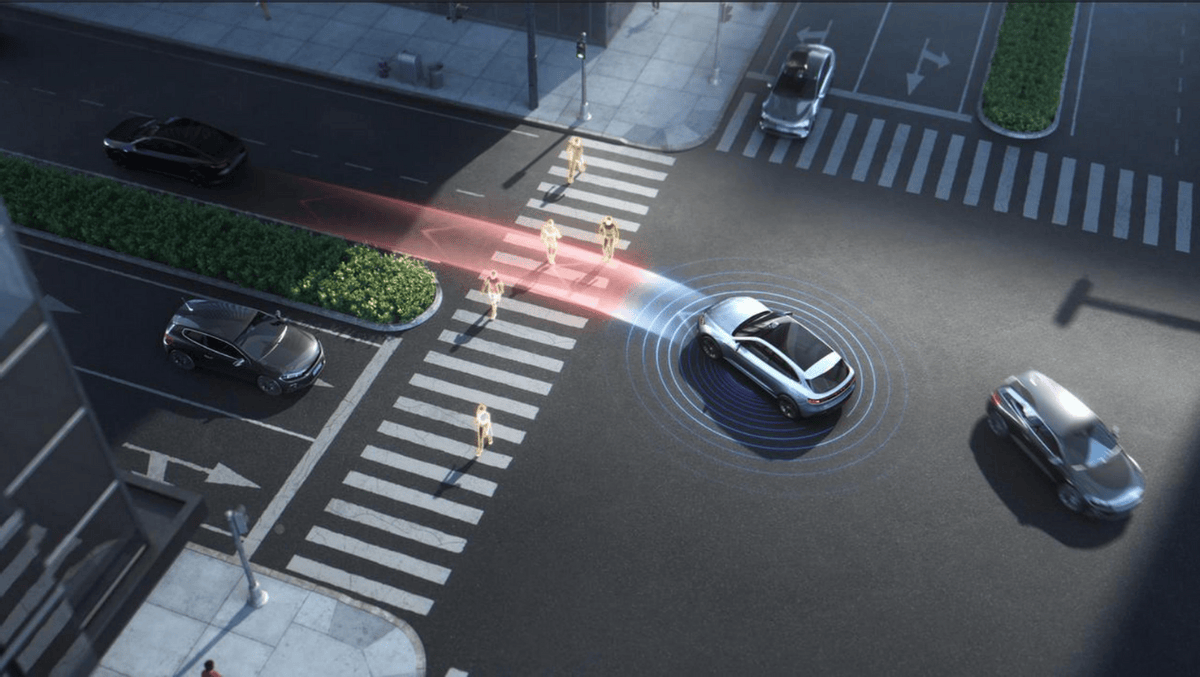

比亚迪的智能驾驶辅助系统更多着眼于普及,让10万元级别的车型也能拥有高速NOA功能,其象征意义和情感价值远超实际使用价值。相比之下,华为的ADS 3.0则代表了智能驾驶辅助技术的尖端水平,融合了端到端大模型、雷达、芯片等先进技术,是国内智能驾驶辅助领域的佼佼者。

余承东强调,“能用”与“用得好”是两个截然不同的概念,这一观点得到了广泛认同。智能驾驶辅助系统作为关乎驾驶安全的关键配置,其设计和推广必须基于合理、正确、匹配的使用理念。对于消费者而言,了解并正确使用智能驾驶辅助系统至关重要。

2024年,比亚迪销量突破400万辆大关,但这一成绩显然并非源自其智能驾驶辅助系统。同样,装备华为ADS 3.0的车型数量超过50万,也充分证明了消费者对华为智能驾驶技术的信任。

智能驾驶辅助技术的发展应当遵循实事求是的原则,不能一味追求普及而忽视技术成熟度。只有真正做到既好用又安全,才能赢得消费者的广泛认可。比亚迪此次的产品升级虽值得肯定,但在营销宣传上仍需谨慎,避免误导消费者。

总之,智能驾驶辅助技术的发展任重而道远。无论是比亚迪还是华为,都需要在技术创新与市场推广之间找到平衡点,共同推动智能驾驶技术的健康发展。