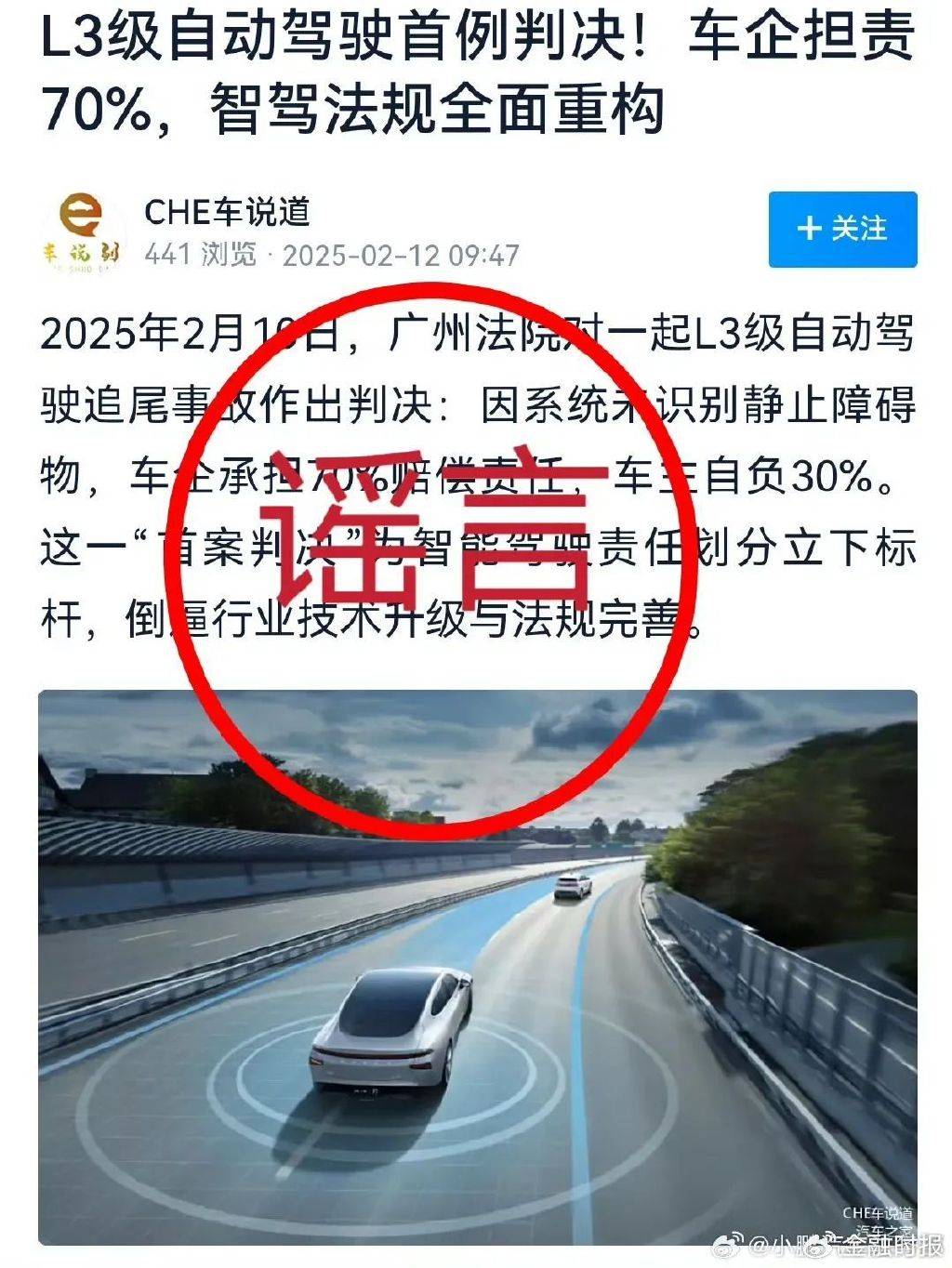

近期,关于自动驾驶汽车事故责任归属的议题再次被推上风口浪尖,尽管定论尚未明确,但讨论热度持续高涨。网络上广泛流传的一则消息称,广州法院对一起涉及小鹏汽车L3级自动驾驶的追尾事故作出了开创性判决,迅速吸引了公众眼球。

据传,这起事故发生在2024年末,车主王某驾驶一辆配备了XNGP 4.0系统的小鹏G9,在高速公路上开启了L3级自动驾驶功能,却因系统未能识别前方静止的故障货车而发生追尾,导致1死2伤的严重后果。文章声称,由于自动驾驶系统未能有效识别障碍物,法院最终判决车企承担70%的赔偿责任,车主则需自行承担剩余的30%。该文还指出,这一“国内首例智能驾驶致死案”或将为智能驾驶领域的责任划分树立新的标杆,推动行业技术升级与法规完善。

然而,就在舆论哗然之际,小鹏汽车法务部迅速出面辟谣,明确表示文中所述的车辆碰撞事故、诉讼及法院判决均为不实信息。小鹏汽车表示,已对相关账号发布的不实内容进行了取证,并将依法追究造谣者和传播者的法律责任。随后,广东省互联网违法和不良信息举报中心官方账号也证实了这一辟谣信息。

尽管这起所谓的“判决”被证实为虚假信息,但它所引发的讨论却远未平息。这场风波让更多人开始关注智能驾驶技术背后所隐藏的隐患。在法律从业者看来,传统汽车事故的责任认定主要聚焦于驾驶员的行为,如是否酒驾、疲劳驾驶或违反交通规则等。然而,在智能驾驶时代,由于系统和软件的参与,责任主体可能变得更加复杂,包括车辆制造商、传感器制造商、软件开发者、数据服务提供商以及车主等多个方面。

业内人士指出,随着智能驾驶技术的不断发展,未来智能驾驶将成为汽车的标配,这是一个不可逆转的趋势。事实上,2025年初,包括比亚迪、长安汽车在内的多家车企已经喊出了“全民智驾、全系智驾”的口号,预示着智能驾驶产品的规模将迅速扩大。然而,与此同时,关于智能驾驶事故的责任划分、保险理赔等后续服务问题也日益凸显。

针对这一现状,有消息称小鹏汽车即将联合保险机构推出定制化智能驾驶保险产品。该保险产品旨在覆盖城市/高速导航辅助驾驶、自动泊车等核心功能,以解决用户在智能驾驶使用过程中的责任界定与安全保障痛点。据透露,该保险产品的权益可能与用户的智驾里程、使用时间等数据挂钩,表现良好的车主有望获得保费折扣。

在此之前,平安产险与赛力斯已经合作推出了智能驾驶保障服务计划——智驾无忧服务权益,为智能泊车、智能驾驶等8个场景提供风险保障方案。有业内人士分析认为,小鹏汽车此次选择与保险公司合作开发商业保险产品,或许是在为L3级自动驾驶的责任划分进行探索。然而,智能驾驶相关保险产品的设计并不简单,传统车险的定价因素如车辆价值、驾驶员驾驶习惯等已不适用于智能驾驶汽车。智能驾驶汽车需要考虑硬件可靠性、软件安全性、数据保密性等全新因素,这使得保险产品定价变得困难。