近期,格力电器的一系列动作引发了广泛的社会关注。春节过后,从四川到海南,多地格力线下门店的招牌悄然换成了“董明珠健康家”,线上直播间也同步进行了更名。这一更名风波迅速在网络上引起了热议,各方对格力电器董事长董明珠进一步强化个人IP的举措看法不一。

据悉,2月13日,格力电器在成都正式发布了全新战略品牌“董明珠健康家”。根据“四川格力电器”微信公众号发布的信息,该品牌旨在通过场景化体验、智能交互服务来重构零售价值链。随后,山东、河南、福建等地的门店也陆续跟进更名,部分门店甚至在2024年下半年就已提前更换了门头。四川格力电器热线人员在回应媒体采访时确认了这一消息,并表示全国范围内的更名工作正在进行中。

格力终端建设负责人高杰表示,此次更名是格力从产品到服务、从空间到体验的一次“品牌革命”,目标是打造全屋健康家电生态。湖南娄底一家门店的工作人员透露,更名后的门店将销售包括空调、冰箱、洗衣机等在内的全品类产品,且需满足100平方米以上的面积要求方可申请改造。这一动作被视为格力希望突破空调单一业务依赖、发力多元化的重要举措。

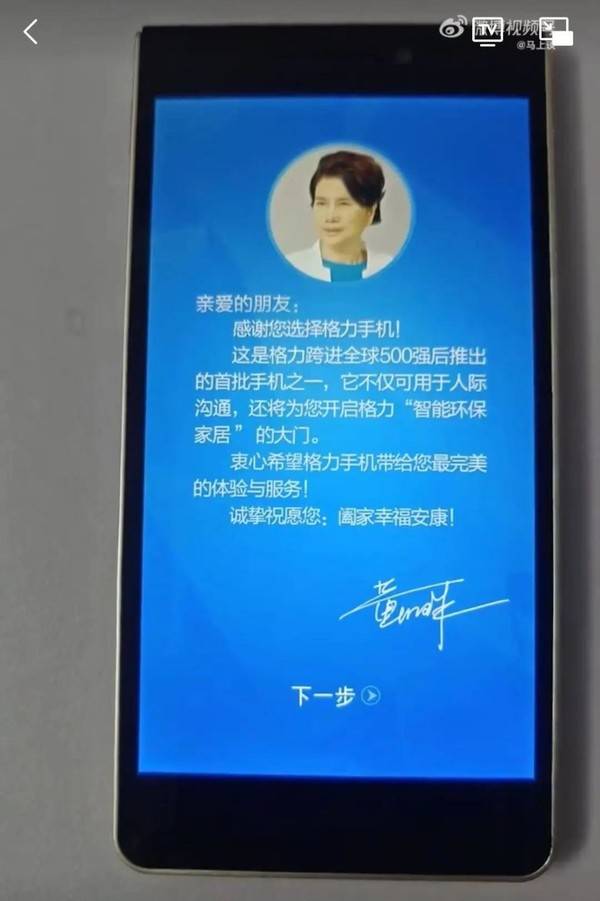

实际上,这并不是董明珠与格力品牌的第一次深度绑定。早在2015年,当格力宣布进军手机行业并推出初代格力手机时,其以董明珠个人头像作为开机画面的做法就曾引发市场哗然。而在2024年,格力推出的“玫瑰空调”因其大胆设计被网友吐槽“土味审美”,董明珠对此的回应则显得颇为强势,她表示“土就土,只要成为家庭艺术品就行”。这种将个人审美融入品牌产品的做法,虽然带来了流量和关注度,但也引发了外界对其“个人审美凌驾于市场需求”之上的质疑。

董明珠不仅深度参与格力产品的研发和推广,还亲自代言格力品牌。她曾公开解释,亲自代言是为了让消费者有问题可以直接找到她,并批评明星代言的不靠谱。这种以个人信誉背书产品的策略,短期内确实提升了品牌的信任度。然而,公关专家指出,过度依赖个人IP可能让企业陷入人设风险。一旦董明珠退休或出现舆论危机,格力将面临品牌认同的断裂。

对于格力和董明珠的这一做法,网友们的看法褒贬不一。支持者认为,董明珠作为格力30余年的领军者,其个人影响力已经成为了品牌资产的一部分。更名“董明珠健康家”能拉近与消费者的距离,符合“人格化营销”的趋势。然而,质疑的声音也颇为尖锐。有网友指出,考虑到董明珠的年龄和格力即将迎来的董事会换届选举,其是否还会继续担任董事长存在较大的不确定性。一旦其退休,目前的这些“董明珠健康家”门店是否又要改回“格力”呢?

用个人IP冠名品牌还可能引发品牌的独立性危机。有专家指出,格力的这一举动过于个人IP化了,自有渠道与个人绑定太深,带来的舆论风险就会增加。企业品牌应超越个人生命周期,过度绑定可能削弱长期竞争力。还有消费者表示,“格力”本身已是家喻户晓的知名品牌,此番更名反而模糊了专业形象,不利于线下消费者甄别。

事实上,格力此前就已从格力手机的失败中吸取了教训。格力手机被业界视为个人IP过度介入产品的典型案例,其市场表现惨淡,早已在手机市场销声匿迹。此次更名若仅为营销噱头,而非实质性的产品与服务升级,格力恐怕会重蹈覆辙。那么,企业家个人IP究竟应该怎么玩呢?小米集团创始人雷军或许已经给出了答案。与董明珠不同,雷军虽也是小米的核心IP,但品牌始终以“小米”为主体。雷军的网红属性主要通过社交媒体互动、发布会演讲等方式赋能品牌,而非直接取代公司名称。

有专家建议,企业若想借力个人IP,则需建立系统化支撑。要想实现产品大卖,最根本的还是得以产品本身为核心,IP赋能需以技术创新与质量保障为基础。企业还需要有风险分散机制,通过培养多个子品牌或联合IP,避免“将鸡蛋放在一个篮子里”。最后,品牌的宣传还需要文化价值的沉淀。若想打造个人IP,还得将个人精神融入企业使命,而非仅依赖名字曝光。

格力之所以选择这么做,可能是出于业务上的压力。2024年半年报显示,格力电器的空调收入占比高达78.14%,生活电器仅占2.41%。这表明格力此前期望的降低空调营收比例的目标不仅没达到,反而还进一步提升。在更名“董明珠健康家”背后,是格力打破空调依赖、进军全屋智能家居的迫切需求。然而,若渠道升级仅停留在门头改造,而缺乏技术突破与用户体验革新,这一战略恐难奏效。