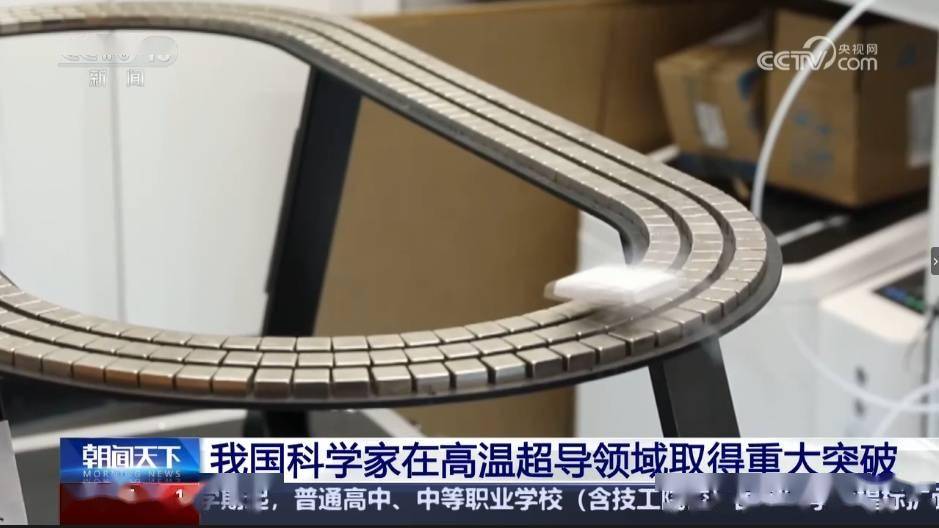

在科学的浩瀚星空中,一项来自中国的重大发现正熠熠生辉。据新华社报道,一个由南方科技大学、粤港澳大湾区量子科学中心及清华大学联合组成的研究团队,在薛其坤院士的带领下,于国际顶级期刊《自然》上发表了一项震惊物理学界的研究成果——他们成功地在常压条件下,于镍氧化物中观测到了高温超导电性。

自1911年超导现象被发现以来,这一领域便成为了物理学家们竞相探索的宝地。超导材料以其独特的零电阻特性,让电流在传输过程中毫无损耗,被视为具有革命性潜力的技术材料。然而,尽管科学家们不断努力,寻找能在常压下突破40K“麦克米兰极限”的高温超导材料,却始终是一项极具挑战性的任务。

面对这一科学难题,薛其坤院士与陈卓昱副教授带领的研究团队,在过去的三年里,凭借不懈的努力与智慧,自主研发了一项名为“强氧化原子逐层外延”的先进技术。这项技术能够在氧化能力远超传统方法的极端条件下,实现原子层的精确逐层生长,并严格把控化学配比。这一技术如同在纳米尺度上搭建原子积木,不仅解决了氧化物薄膜外延生长的诸多难题,还为高温超导等强关联电子系统的人工设计与制备开辟了全新的道路。

在这项技术的助力下,研究团队成功地在常压环境下实现了镍氧化物的高温超导电性,使镍基材料成为继铜基和铁基之后,第三类突破40K“麦克米兰极限”的高温超导材料体系。这一突破性发现,无疑为解决高温超导机理这一科学难题提供了新的视角和思路。

在镍基超导这一国际科学前沿领域,中美两国的研究团队几乎同时取得了类似的科研成果。尽管双方的研究路径各自独立,但实验结果却相互印证,共同推动了这一领域的快速发展。而中国团队更是凭借全部采用国产仪器和独特的强氧化能力薄膜生长技术,成功获得了晶体质量更高的薄膜材料,不仅实现了科学上的重大突破,更为我国在超导乃至量子材料领域的自主发展奠定了坚实的基础。