在探讨当代艺术创作的边界时,一种名为“打破第四面墙”或“meta”的手法逐渐为人们所熟知。电子游戏,作为一种新兴的媒介形式,在过去数十年间不断探索这一手法的应用。尽管“互动性”常被视为电子游戏的独特之处,但正是这一特性,使得电子游戏在meta设计上展现出与众不同的魅力。本文将深入分析电子游戏打破第四面墙的几种策略,并列举一些经典案例。

值得注意的是,本文在探讨这些案例时,将不可避免地涉及剧透,特别是对于《臭作》(Shuusaku)、《心跳文学社》(Doki Doki Literature Club!)、《宝可梦 朱·紫》(Pokémon Scarlet and Violet)以及《异度神剑》(Xenoblade Chronicles)系列等作品。请读者在阅读时自行斟酌。

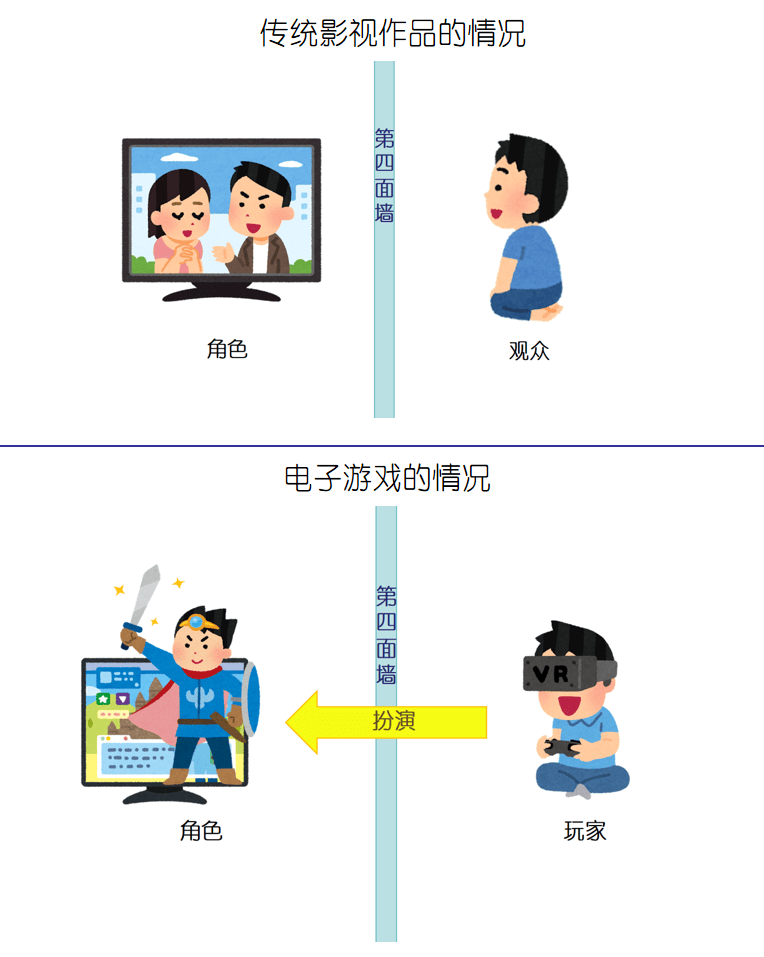

首先,让我们从“第四面墙”的概念谈起。这一术语源自戏剧,想象舞台为一个盒子,第四面墙即面向观众的那面不存在的墙。在影视作品中,这面墙转化为屏幕,将角色与观众隔开。然而,当角色意识到虚构世界的存在,甚至与观众互动时,第四面墙便被打破,作品的边界变得模糊。

在电子游戏中,第四面墙的概念变得更为复杂。玩家不仅作为观众,还扮演角色,这种双重身份使得第四面墙的存在变得模糊。游戏内的HUD(平视显示器)、菜单等界面元素,既是游戏的一部分,又像是提醒玩家现实与虚拟之间界限的象征。

为了提升玩家的代入感,许多游戏提供了减少或关闭HUD的选项,如《死亡空间》(Dead Space),其HUD设计将信息集成到角色身上,为玩家提供了沉浸式的体验。

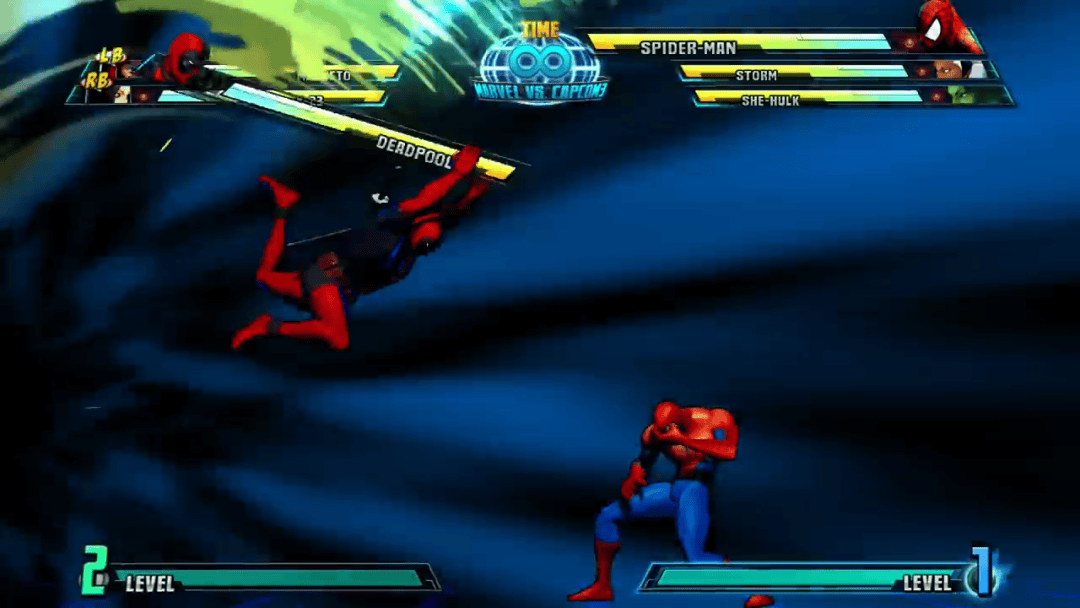

当游戏角色意识到第四面墙的存在时,也能产生打破第四面墙的效果。例如,《漫威 vs 卡普空 3:两个世界的命运》中,死侍会抓起画面中的HP槽向对手攻击,这种设计打破了角色与观众之间的界限。

同样,《心跳文学社》中的莫妮卡会突然出现在对话框前,仿佛要爬出屏幕与玩家互动,这种设计强化了玩家对自身存在的意识。

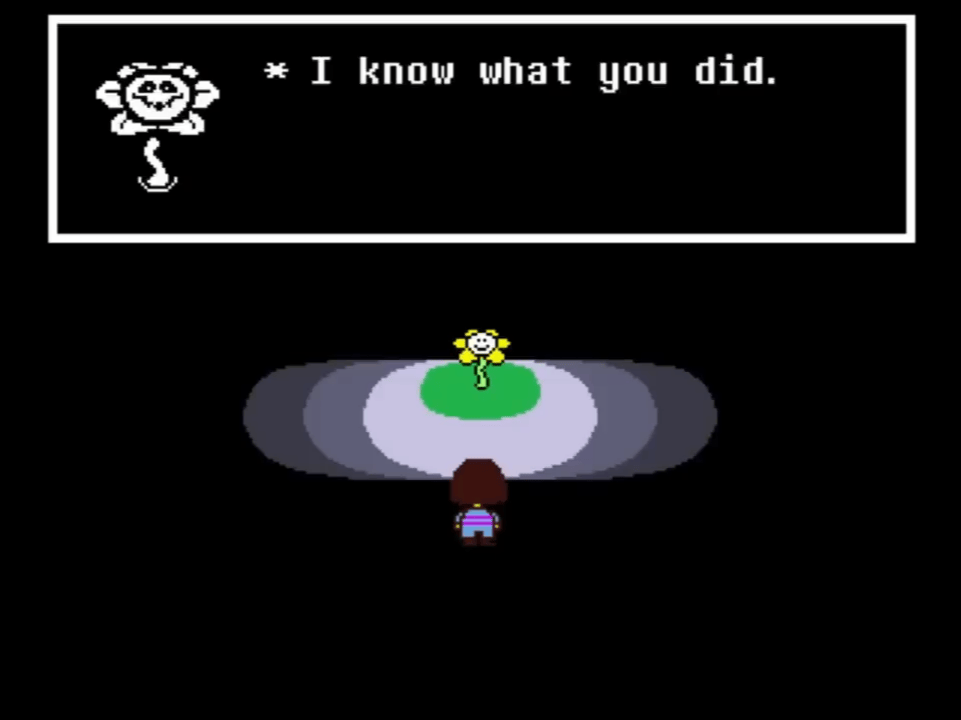

除了角色意识到第四面墙外,游戏还可以通过让角色直接对玩家说话来打破这一界限。例如,《传说之下》中,小花会揭穿玩家重新读档的行为,这种设计让玩家意识到自己在游戏中的存在。

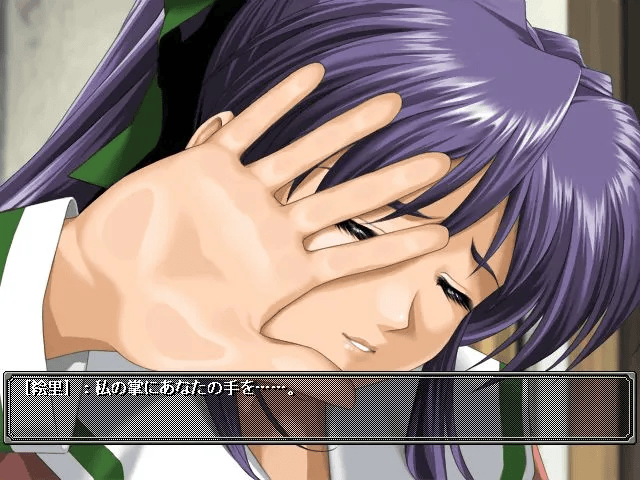

在某些游戏中,玩家甚至不再扮演角色,而是以自己的身份参与游戏。例如,《臭作》中,女主角高部绘里发现了玩家扮演的臭作背后的真实意图,选择与玩家一同对抗臭作。这种设计强化了玩家对自身身份的认知。

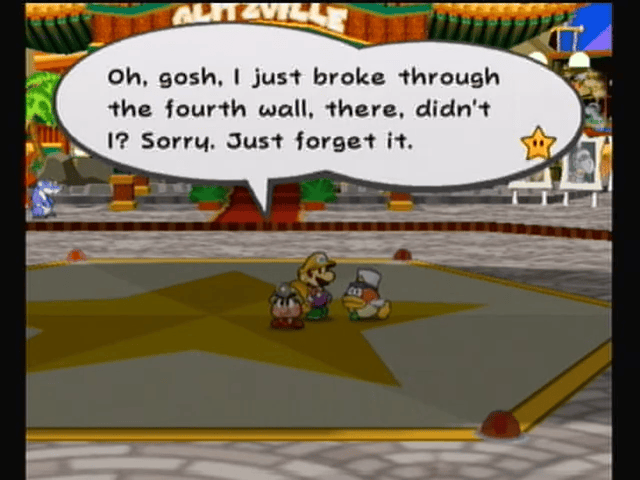

最后,当游戏角色明确知道自己身处虚拟世界时,也能产生打破第四面墙的效果。例如,《纸片马力欧:千年之门》中,克栗斯汀会提到超级马力欧兄弟系列,这种设计让角色意识到自身所在世界的虚构性。

电子游戏通过多种策略打破第四面墙,为玩家提供了独特的体验。这些设计不仅增强了游戏的互动性,还深化了玩家对游戏世界的理解。