近日,复旦大学的夏永姚教授团队在电池研究领域取得了一项突破性进展,他们在《自然》杂志上发布了一项名为“电池续命针”的技术,这一发现彻底颠覆了人们对锂电池衰减原因的传统认知。

长久以来,科学家们普遍认为锂电池的衰减主要是由于正极材料的结构崩塌所致。然而,夏教授团队通过深入研究,发现活性锂的不可逆损耗才是导致电池性能下降的真正元凶。正极材料的崩塌虽然会影响电池的使用,但其影响程度远不及活性锂的持续流失。这种流失过程就像沙漠中的水源,虽然不易察觉,但却在持续进行中,如果不加以修复,最终将导致电池性能大幅下降。

为了解决这一难题,夏教授团队提出了一种创新的解决方案——使用特殊电解液来修复锂电池。他们选择了容量衰减严重的磷酸铁锂电池进行测试,结果令人惊喜。在加入特殊电解液后,电池的容量竟然恢复了99.6%,几乎与新电池无异。这一成果无疑为锂电池的修复和再利用提供了新的可能。

面对外界对实验数据真实性的质疑,夏教授团队进行了多次重复实验,并在不同的环境和条件下均得到了相同的结果。这不仅证明了技术的有效性,还显示了其广泛的适用性。更令人振奋的是,这项技术不仅适用于锂电池,还对无锂正极的硫基电池展现出了极强的普适性。在一款能量密度为1192Wh/kg的锂硫电池测试中,同样取得了极好的效果。

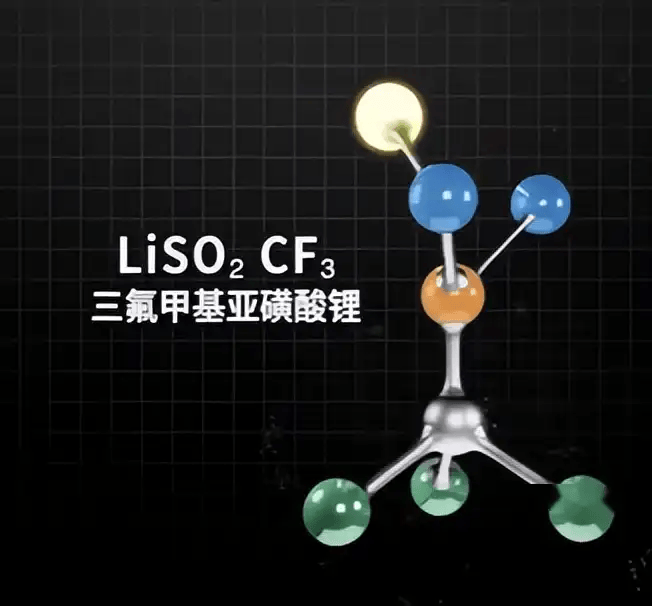

然而,尽管这项技术看起来前景广阔,但要将其应用到实际生产中仍面临诸多挑战。其中,安全性问题是首要考虑的。实验中使用的补锂剂三氟甲基亚磺酸钾锂是一种含氟化合物,具有强腐蚀性且不易控制。一旦出现泄漏或其他意外情况,可能会对操作人员和周围环境造成严重危害。

快速补锂工艺与现有生产流程的兼容性也是一个亟待解决的问题。如果需要对整个生产线进行改造,将大大增加企业的成本,并可能影响生产效率。因此,如何在不改变现有生产流程的前提下实现快速补锂,成为了一个亟待攻克的技术难题。

还有一个重要问题是如何精准判断一块电池是否需要补锂。这需要建立一个足够精准的诊断体系,以避免过度补锂或不足补锂的情况。过度补锂可能导致电池性能下降,而不足补锂则无法有效恢复电池容量。

尽管面临诸多挑战,但“电池续命针”技术的出现无疑为电池产业带来了新的希望。如果这些问题能够得到解决,那么未来的电池修复将变得像手机充电一样方便。想象一下,当你的电动汽车电量不足时,只需开进“电池医院”,用上“续命针”,电池就能迅速恢复,这将极大地延长电池的使用寿命,并降低用户的更换成本。

同时,这一技术也可能引发一场从材料研发到回收模式的链式革命,彻底改变电池产业的未来。我们期待着这一技术的进一步发展和应用,为人类社会带来更多的便利和效益。