人形机器人领域,在经历了一个世纪的沉寂后,近年来再度焕发了生机。1927年,美国西屋公司推出了世界上首台人形机器人“Televox”,然而直到特斯拉在2022年宣布制造Optimus的计划,这一概念才真正重回科技舞台的中央。

近年来,人形机器人的热潮愈演愈烈。2024年,小鹏汽车内部成立了机器人事业部,同年11月,华为也亲自下场涉足人形机器人领域。值得注意的是,在国内外涉足人形机器人的企业中,车企占据了半壁江山,它们或是亲自下场研发,或是通过投资布局。

车企为何在人形机器人领域扮演如此重要的角色?事实上,人形机器人的技术前沿一直由车企引领。早在Tesla的Optimus之前,本田的Asimo就已惊艳众人。2000年,本田推出了能跳跃、拧瓶盖的人形机器人Asimo,其技术实力在当时代表了最高水平,也为现在的人形机器人指明了方向。然而,高昂的成本限制了Asimo的商业化应用,最终在2018年停产。20年后,特斯拉接力本田,人形机器人的话语权再次回到了车企手中。

特斯拉人形机器人的发展历程堪称迅速。从2021年8月在AI Day上提出人形机器人概念,到2022年9月完成原型机Optimus,再到2023年12月发布第二代Optimus,特斯拉仅用三年多的时间就将人形机器人推向了量产的边缘。根据规划,Optimus将在2025年初进入小批量生产阶段,到2026年目标生产5至10万台,2027年产量将增加10倍,达到100万台,届时单位成本将下降到2万美元以内。

国产主机厂也纷纷布局人形机器人领域。除了特斯拉,全球智能汽车行业的领头羊,国内的几家车企也开始加大在人形机器人上的投入。小鹏汽车通过收购四足机器人公司并成立鹏行智能,逐步从四足机器人发展到人形机器人。2023年,小鹏推出了首款双足人形机器人PX5,身高178厘米,体重70公斤,拥有62个自由度,是国内进展最接近特斯拉的车企之一。

华为在人形机器人领域同样动作频频。从2022年4月开始关注人形机器人,到2024年11月成立智能创新中心并与多家企业签订合作备忘录,华为在人形机器人领域的布局逐渐清晰。小米、广汽集团、赛力斯等企业也相继入局,人形机器人领域的竞争愈发激烈。

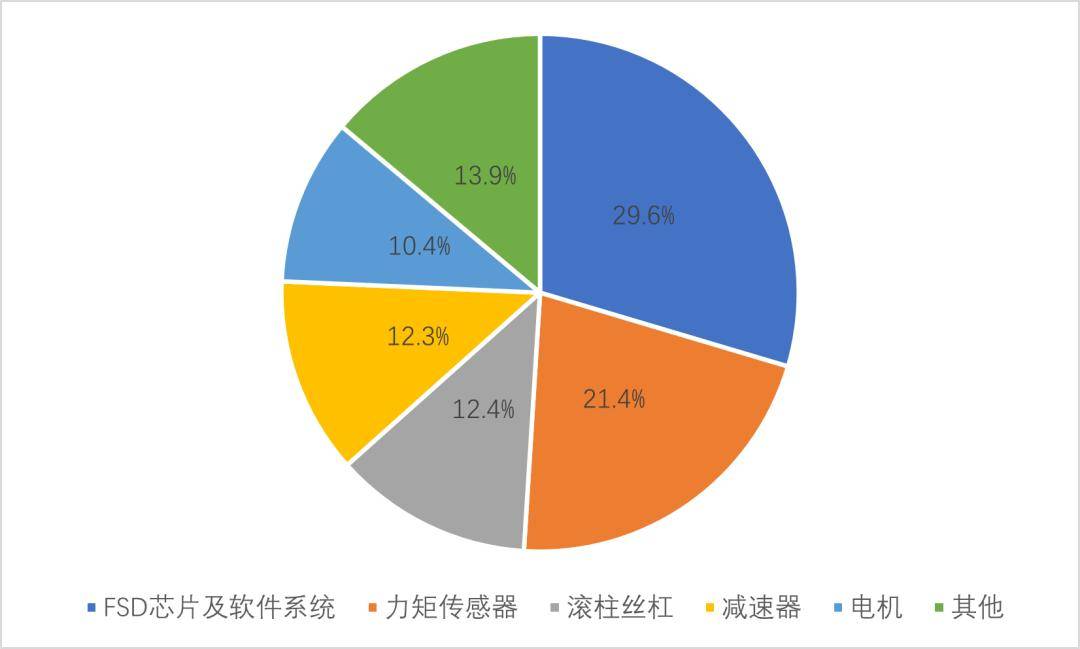

人形机器人与智能汽车的共通之处越来越多。动力与传动系统方面,人形机器人和智能汽车都采用了电动化技术。特斯拉Optimus就搭载了锂离子电池组和各种制式的电机,取消了复杂的液压系统。未来固态电池的成熟将进一步提升人形机器人的续航并降低体重。决策与感知方面,人形机器人和智能汽车的智能化基座是共通的。特斯拉的智驾FSD系统与人形机器人的大脑智能化有明显的协同效应。至于传感器方案等方面,人形机器人和智能汽车更是像素级的“照搬”。

车企在人形机器人领域的优势显而易见。大量存量车辆搜集和标注的私域数据、积累的独特算法将成为人形机器人的养料。车厂大量的产线提供了人形机器人最好的实践训练场景。人形机器人不仅是车企的“打工人”,更是车企获取用户数据的新移动终端。

降本是人形机器人放量的前提。特斯拉早已给出指引,人形机器人达到100万台大规模量产之后,售价可降至2至2.5万美元,成本将下降到2万美元以内。然而,当前Optimus的一台制造BOM成本在7.1万美元左右,要完成超过70%的成本下降难度巨大。但车企的成本控制能力是所有制造业中最强的,流水线作业的工程能力更是无人能敌。因此,车企被认为是实现人形机器人降本的最佳选择。

人形机器人产业的未来充满挑战与机遇。车企作为引领者,将在这条道路上继续前行。它们不仅将推动人形机器人的技术进步和成本降低,还将为人形机器人找到更多的应用场景和市场机会。中美竞争也将成为人形机器人领域的一大看点。