近年来,涡轮增压发动机的迅猛崛起,促使众多车型纷纷转型,摒弃了以往的大排量自然吸气发动机,转而采用更为紧凑且高效的中等排量涡轮增压发动机。以汉兰达和卡罗拉/雷凌为例,前者取消了2.7L自吸版本,换上了2.0T涡轮引擎,后者则放弃了1.6L自吸,继续沿用1.2T涡轮增压发动机。值得注意的是,无论是国产汽车品牌,还是日系“两田一产一菱”,乃至大众汽车,在涡轮增压车型上,更多选择了双离合和CVT变速箱,而非AT变速箱,这一现象引发了广泛讨论。

究其原因,首先在于6AT变速箱对于涡轮增压发动机的动力匹配并不理想。以大众1.4T和思域1.5T为例,其最大扭矩分别高达250N·M和226N·M,即便是思域1.0T,最大扭矩也超过了170N·M,国产1.5T发动机同样不甘示弱,最大扭矩普遍在200N·M以上。面对这样的动力输出,采用6AT变速箱显然力不从心,而更高级别的6AT或8AT则意味着成本的大幅增加,相比之下,双离合和CVT变速箱则显得更为经济实惠。

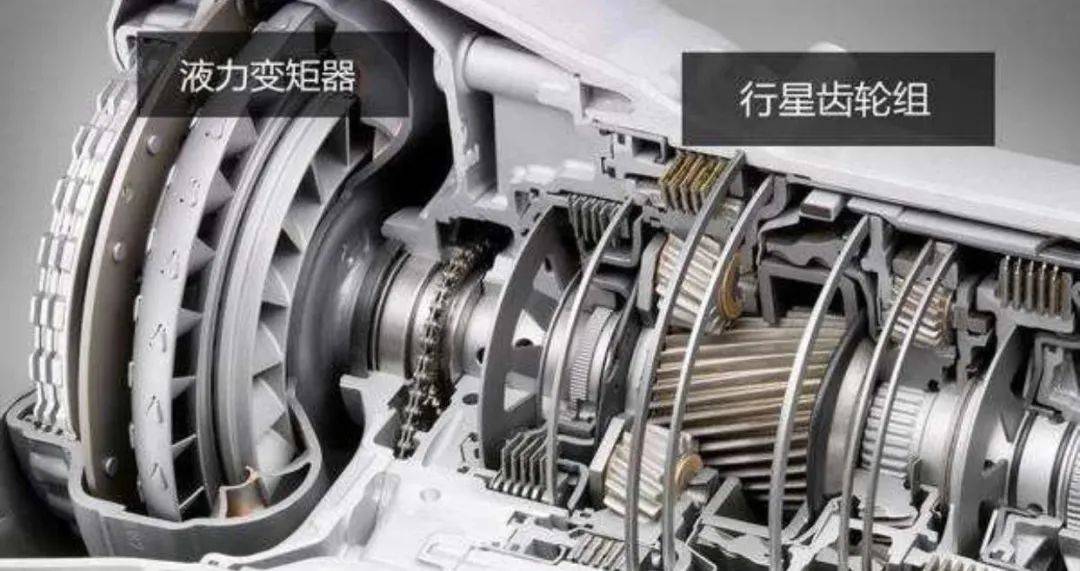

其次,AT变速箱的研发门槛较高,且受到专利壁垒的限制。早在19世纪20世纪,日本、德国和美国就已经开始研究汽车核心技术,包括AT变速箱。其中的许多关键零部件,如液力变矩器和行星齿轮组,都受到专利保护。液力变矩器的专利掌握在日本企业手中,而行星齿轮组的专利则属于采埃孚。丰田爱信的6AT变速箱更是有着“霸王条约”之称,使用其变速箱的车企需签订不私自研发AT变速箱的协议,这无疑限制了大众和国产自主品牌在AT变速箱领域的研发步伐。

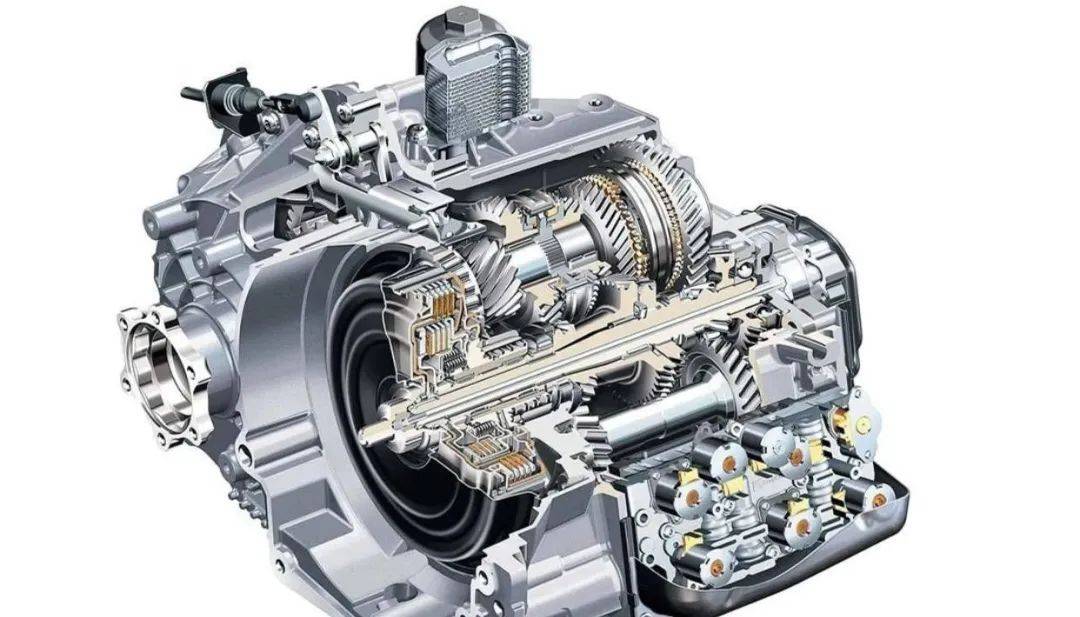

相比之下,双离合和CVT变速箱的研发则更为自由。双离合变速箱的相关专利保护已经过期,任何车企都可以研发自己的双离合变速箱。虽然双离合变速箱的结构相对简单,但对其摩擦片材料、控制技术和散热等方面有着很高的要求。大众作为双离合技术的“资深”玩家,在这方面有着丰富的经验。而国产自主品牌也在近年来取得了显著进展,如比亚迪独立研发的6DCT和吉利与DSI合作研发的7DCT等。

国家政策也对双离合变速箱的研发起到了推动作用。在国产自主品牌汽车起步阶段,由于变速箱技术的限制,国家联合一汽、上汽、东风、奇瑞、长安等车企,与博格华纳公司组建了中发联,共同研发双离合变速箱。在政策和资金的支持下,国产自主品牌汽车对双离合变速箱的研发信心倍增。

国内涡轮增压汽车多采用双离合和CVT变速箱,而较少使用AT变速箱的原因主要在于成本控制、技术门槛和专利限制等方面。尽管AT变速箱在整体表现上可能更为优越,但考虑到成本因素,国内车企更倾向于选择双离合和CVT变速箱。这一观点是否得到您的认同?欢迎留言分享您的看法!