近年来,受外部环境驱动,中国在半导体制造领域展开了大规模的布局。

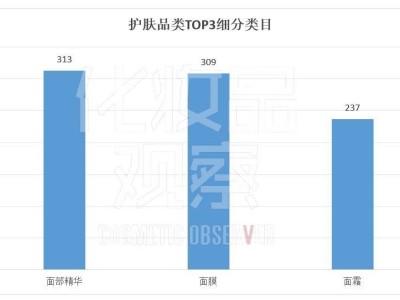

半导体制造离不开高端设备的支持,因此,中国持续从海外进口大量芯片制造设备,涵盖光刻机、离子注入机、清洗机等关键设备。据相关数据显示,2024年,中国芯片设备市场规模达到了惊人的500亿美元,其中超过八成依赖于进口。

这一趋势让众多国际芯片设备巨头受益匪浅,尤其是荷兰的ASML公司。ASML财报揭示,2024年,中国大陆市场为其贡献了101.95亿欧元(约合800亿元人民币)的收入,占总营收的36.1%,位居首位。如东京电子、应用材料、科器、泛林等知名企业,也从中国市场获得了35%至40%的高比例营收。

然而,自2025年起,这些国际芯片设备巨头在中国市场的盈利之路或将面临挑战。ASML及应用材料等公司在2024年财报中已发出预警,预示中国市场的收入将有所下滑。ASML更直言,未来中国市场收入占比可能会降至20%以下,意味着收入减半。

近日,国际半导体产业协会(SEMI)发布的报告进一步证实了这一趋势。报告指出,2025年中国芯片设备市场规模将缩减至380亿美元,同比下降24%;到2026年,市场规模将继续下降至360亿美元。

作为全球最大的半导体设备市场,中国市场的任何波动都将对国际芯片设备厂商的收入和利润产生显著影响。导致这一变化的原因主要有两方面:

一方面,过去几年中国大规模进口芯片设备,不仅满足了当前需求,还提前进行了大量储备。因此,未来一段时间内,对进口设备的需求自然会减少,企业需要考虑库存问题。

另一方面,中国本土芯片设备企业的实力不断增强。以北方华创为例,这家中国最大的芯片设备企业,近年来在全球排名中迅速攀升,2024年已跻身全球第六。随着越来越多的中国晶圆厂开始采用国产设备替代进口设备,国际芯片设备巨头在中国市场的份额自然会受到挤压。

更令人担忧的是,随着中国芯片设备企业的崛起,未来或将开始进军海外市场,与国际巨头展开正面竞争。凭借成本优势,中国企业有望在国际市场上占据一席之地,这无疑将给国际芯片设备巨头带来更大的压力和挑战。