近日,一项由韦伯太空望远镜(JWST)带来的天文观测结果,引发了科学界对宇宙旋转特性的广泛讨论。这一发现挑战了长久以来对宇宙无方向性的认知,揭示了星系旋转方向可能存在的一种非随机性。

JWST通过其“先进深空星系巡天计划”(JADES),详细分析了263个遥远螺旋星系的旋转方向。结果显示,与银河系旋转方向相反的星系数量,竟比相同方向的星系多出50%。更引人注目的是,这种旋转方向的不对称性随着星系红移的增加而变得更加显著。这一发现与当前宇宙学标准模型(ΛCDM)中星系旋转方向应为随机的预测相悖,为科学家提供了重新审视宇宙基本规律的重要线索。

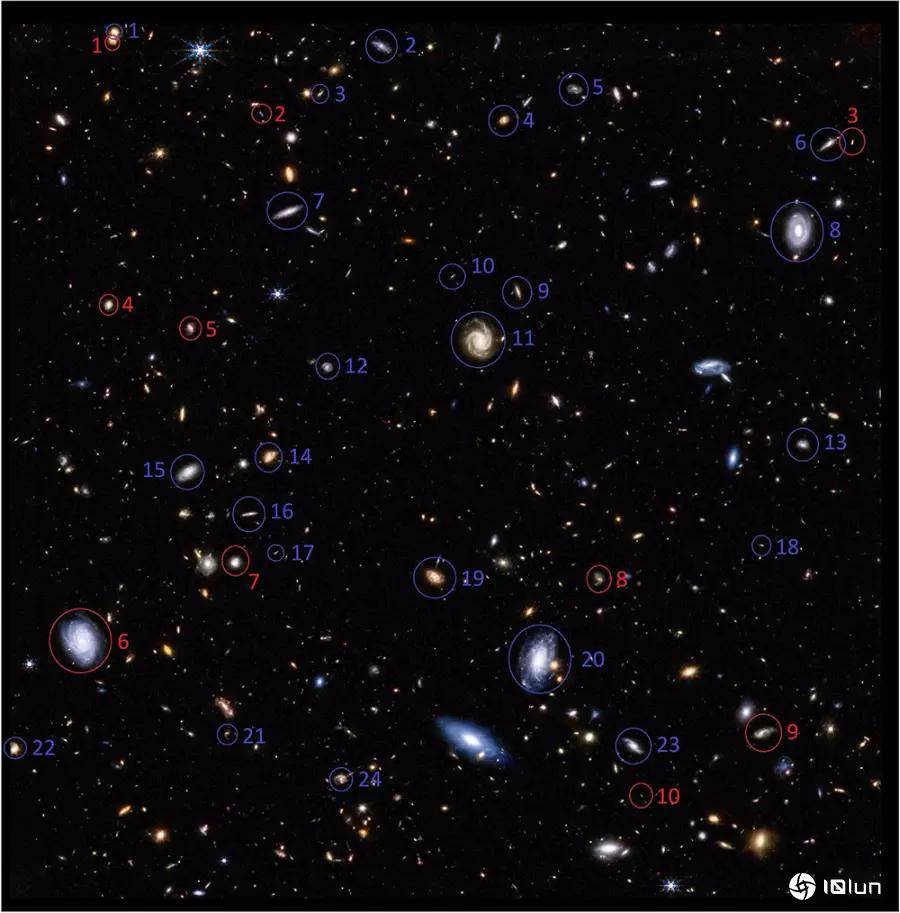

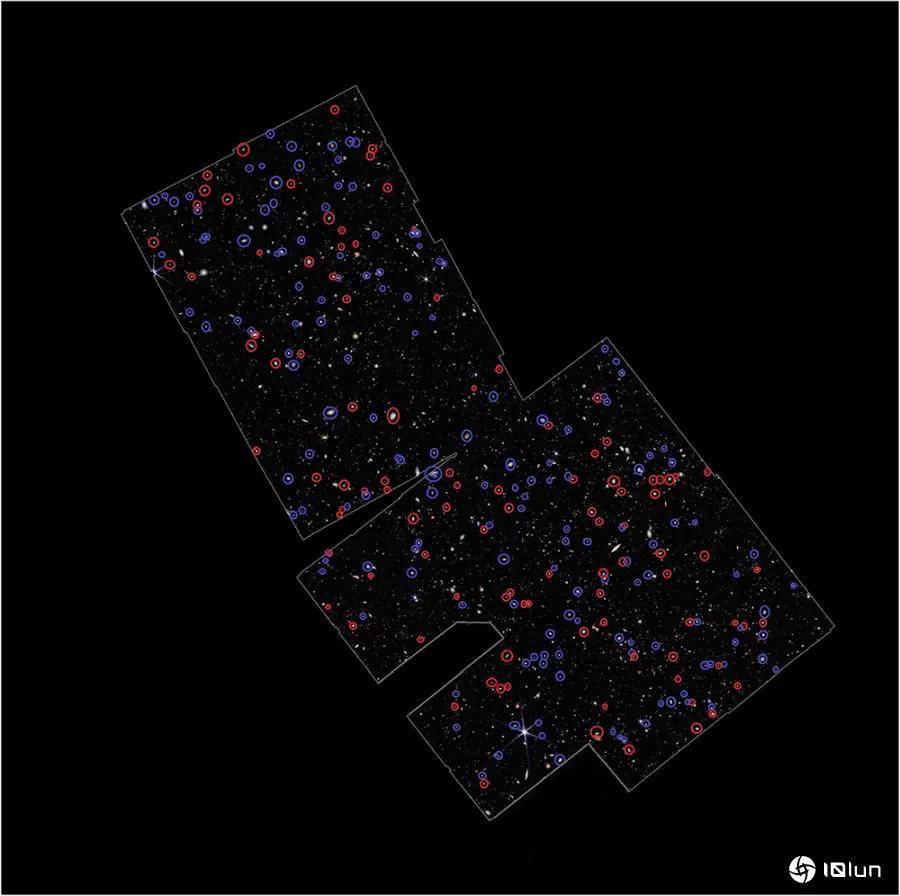

在JWST拍摄的图片中,科学家们通过色彩区分了与银河系旋转方向相同(红色)和相反(蓝色)的星系。这些图像不仅直观展示了旋转方向的不对称性,还进一步激发了科学家们探索宇宙奥秘的兴趣。特别是,在JADES的GOODS-S观测区域内,158个星系与银河系反方向旋转,而仅有105个星系与银河系同方向旋转,这一数据强烈支持了旋转方向非随机的观点。

面对这一颠覆性的发现,科学家们提出了多种猜测来解释星系旋转方向的非随机性。一种激进的理论认为,宇宙本身可能具有旋转性。如果这一假设成立,那么不同区域的星系旋转方向不对称性就得到了合理解释。事实上,早在2011年,天文学家就从史隆数字巡天数据中发现了螺旋星系旋转方向分布的微小不对称性,而JWST的最新数据无疑为这一理论提供了更强有力的支持。

另一种猜测则涉及更复杂的宇宙物理机制。星系并非随机分布,而是沿着大范围纤维状结构形成。如果这些纤维状结构在宇宙诞生时就具有某种方向性,那么新诞生的星系可能会继承这种方向性,从而导致旋转方向的不对称性。早期宇宙中的磁场和暗物质分布不均匀,也可能影响星系形成时的角动量,使得某种旋转方向的星系更容易出现。

最为极端的一种理论甚至提出,我们的宇宙可能位于一个超大黑洞的内部。如果这个黑洞在旋转,那么它的自旋方向将决定宇宙物质的角动量,从而导致星系旋转方向的偏好。尽管这种“黑洞宇宙学”理论目前仍处于高度理论化阶段,但它无疑为我们提供了一个全新的视角来审视宇宙的起源和演化。

随着韦伯太空望远镜等先进观测设备的不断升级和更多观测计划的加入,科学家们将有机会进一步验证星系旋转方向不对称性的存在,并深入探索其背后的物理机制。这一发现无疑为我们打开了一扇通往宇宙深层奥秘的大门,让我们对宇宙的理解更加深入和全面。