随着2025年市场逐渐回暖,公募基金行业也迎来了整体复苏的迹象。据媒体统计数据显示,2月份权益市场的优异表现带动了股票型基金和混合型基金的规模增长。

在众多公募基金公司中,混合型基金的规模增长尤为显著,环比增长超过千亿元,结束了长达数月的规模下滑趋势。然而,在这一片复苏的景象中,中银基金的表现却显得尤为突出,但并非因为其业绩亮眼,而是陷入了“迷你基金”清盘的困境。

作为由中国银行和贝莱德联合打造的头部公募基金公司,中银基金目前面临着约30只基金规模低于5000万元“清盘红线”的严峻问题。这一数据占据了中银基金去年四季度“股票+混合”基金总数的五分之一以上。所谓“迷你基金”,指的是基金资产净值长期低于5000万元或持有人少于200人的产品,这些基金不仅运营成本高昂,流动性差,更因业绩不佳而陷入恶性循环。

根据Wind数据显示,中银基金在过去两年中一直是基金清盘数量的“领头羊”。2023年清盘基金数量达到14只,2024年上半年更是以16只的数量位居行业首位。这一连串的清盘事件无疑给中银基金带来了巨大的压力。

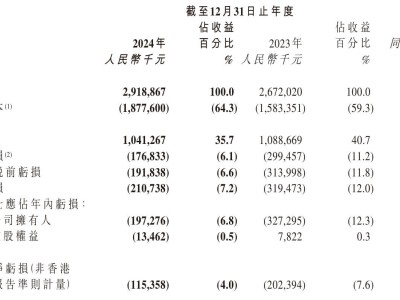

中银基金的困境主要源于其权益类产品的萎靡不振。尽管中银基金总规模高达6252.97亿元,但在权益类产品的管理上却显得力不从心。截至2024年四季度末,中银基金的股票型基金规模仅为28.3亿元,混合型基金规模也仅为203.16亿元,远低于行业平均水平。与此同时,其固收类产品,尤其是货币型基金和债券型基金,却发展得如火如荼。截至同一时期,货币型基金规模高达3023.7亿元,债券型基金规模也达到了2630.2亿元。

然而,中银基金的固收类产品虽然规模庞大,但却存在“大而不强”的问题。据媒体报道,中银基金的债券型基金大多被机构100%持有,这背后可能是机构定制基金的影响。相比之下,其他固收大厂旗下的债券型基金,个人持有比例相对较高,显示出更强的市场认可度。

中银基金的这种“重固收、轻权益”的风向已经对其产生了深远的影响。一方面,权益类产品的萎靡不振导致了基金经理的频繁离职,包括一些在公司服务多年的资深“老将”。另一方面,固收类产品的“大而不强”也使得中银基金在市场上的竞争力逐渐下降。

中银基金的“迷你基金”清盘问题也对其品牌形象造成了不小的损害。频繁的清盘事件不仅让投资者对中银基金的管理能力产生质疑,也影响了其市场声誉和吸引力。

面对这一系列问题,中银基金显然需要采取积极的措施来破局。如何在保持固收类产品优势的同时,提升权益类产品的竞争力,成为中银基金当前亟待解决的问题。同时,如何有效管理“迷你基金”,避免其继续成为公司的负担,也是中银基金需要认真考虑的问题。

尽管中银基金坐拥超过6000亿元的管理规模,但其在权益类产品和固收类产品上的困境却不容忽视。如何走出当前的困境,重拾投资者的信心,将是中银基金未来发展的重要课题。