近年来,社区团购作为一种融合邻里社交与生鲜电商的新型零售模式,曾一度成为资本竞逐的热点。众多创业公司与互联网巨头纷纷涌入,试图在这片蓝海中分得一杯羹,其竞争激烈程度堪比当年的“百团大战”。

然而,社区团购的风光并未持续太久。自2020年起,一批社区团购创业公司相继倒闭,仅留下拼多多、美团、阿里等大厂仍在坚守,但投入力度已大不如前。近日,阿里旗下的淘宝买菜也正式宣布退出社区团购赛道,转而专注于“直发到家”的快递电商模式。至此,社区团购市场已呈现美团优选与拼多多旗下多多买菜双雄争霸的格局。

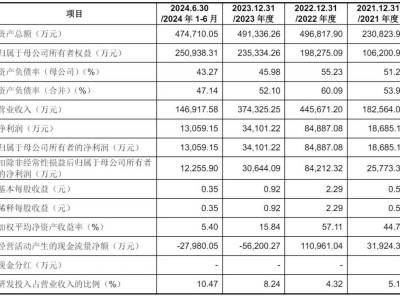

回顾社区团购的兴起,2018年堪称其巅峰之年。彼时,全国范围内涌现出超过300家社区团购平台,既有阿里、拼多多等大厂阵营,也有兴盛优选、十荟团等为代表的创业公司。据IT桔子数据显示,真格基金、高榕资本等知名投资机构纷纷大手笔押注,2018年社区团购融资金额高达40亿元,平均每家获投额度接近1.5亿元。

大厂们对社区团购的投入可谓不遗余力。阿里、拼多多等大厂自2020年起开始布局社区团购市场,并展开了激烈的“抢城大战”。阿里B2C零售事业群负责人戴珊曾表示,对社区团购的投入不设上限;刘强东也拿出2000万元奖励抢占地区市场份额第一的团队。巨额补贴成为大厂们抢占市场的重要手段。

大厂们之所以如此热衷于社区团购,一方面是看中了其背后的资本风口,另一方面更是为了攻占下沉市场以及防守新零售市场。以阿里为例,其早在2016年就开始探索线下市场,包括2017年收购银泰百货。大厂们“俯身向下”,旨在通过新零售整合线上线下市场,进一步拓宽消费场景和生态价值。下沉市场用户规模占移动互联网大盘的50%以上,但渗透难度较大,社交团购因此成为大厂们攻入下沉市场的重要武器。

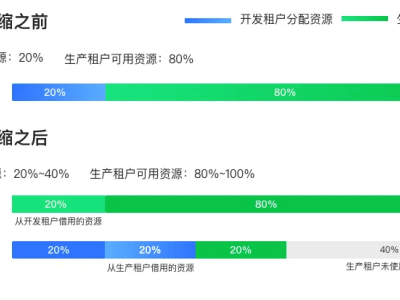

然而,随着大厂们的“烧钱”入局,社区团购市场的泡沫也逐渐被刺破。从2020年开始,美家买菜、食享会、滴滴旗下橙心优选等平台陆续退出市场。尽管大部分创业选手已退场,但社区团购市场的竞争依然激烈。高投入并未带来预期的快速增长和稳定盈利模式,大厂们开始收缩业务。美团王兴在2023年财报会中表示,市场比预期更艰难,美团已从2024年开始逐步减少社区团购业务的补贴;京喜拼拼则在2022年进行大规模裁员,并撤出大部分城市。

淘宝买菜的关停也在意料之中。早在2023年,阿里已将次日自提业务淘菜菜与小时到家业务淘鲜达整合升级为淘宝买菜。毕竟,从自身基因来看,电商和终端配送才是阿里的最大优势。

社区团购曾被视作打通“最后一公里”的革命性模式,但本质上却是一场围绕“低价、人效、质量”的博弈。目前来看,很难实现这三者的完美平衡。首先,社区团购的核心竞争力在于“极致低价”,但要实现这一点,大厂难免要“烧钱”补贴。然而,“极致低价”不能仅靠补贴实现,而是需要从产地到履约的全链路成本压缩。其次,团长运营是社区团购的另一命门。团长既是流量入口,也是履约节点。但随着社区团购平台业务收缩,团长佣金不断缩水,服务质量下降,进而影响消费者购买热情。最后,低价与口碑难两全。社区团购主要以生鲜品类为主,要在保证低价的基础上保证商品质量,往往难以实现,导致用户留存率越来越低。

面对社区团购的困境,大厂们并未放弃社区零售业务。阿里依然保留着相关入口,用户可直接跳转至产地直发的快递到家模式。京东也在2023年底重启京喜,并将其升级为“京喜自营”,成为京东产业带业务布局的一部分。大厂们试图以B2C模式规避社区团购的运营重负,这种“以退为进”的策略既是对存量用户的承接,也是为未来可能的模式迭代保留火种。

社区团购的兴衰只是大厂们零售业务变革的一个缩影。随着互联网流量见顶,单纯的流量内卷已难以满足企业发展需求。大厂们不仅要追求规模扩展,更要实现生态协同。因此,大厂们正将故事主线转向“数字赋能”,试图以技术重构零售价值链。在新的周期里,消费者需求已从单纯的价格敏感转向多元化、品质化和个性化,更考验大厂对商品力、供应链以及用户体验的把控。