小米宣布跨界进军新能源车市场,这一举动无疑为整个行业注入了新的活力,将新能源车的话题推向了新的热度高峰。如今,新能源车不再仅仅是科技爱好者的谈资,就连平日里对汽车不太关心的长辈们也开始讨论起电动汽车的种种优势。

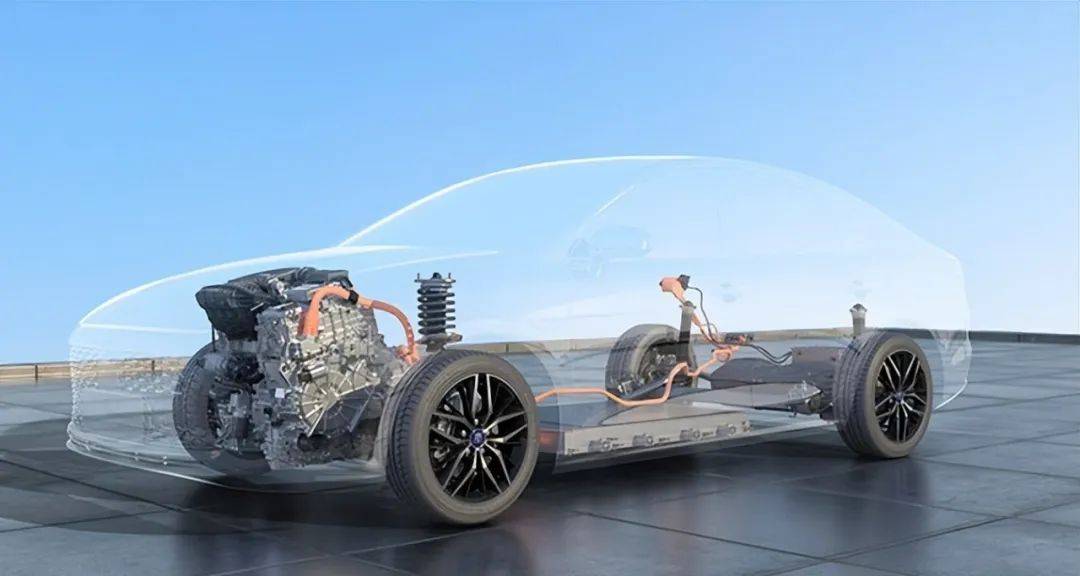

然而,当谈及购买新能源车时,许多消费者的首要关注点依然十分一致:续航能力和电池衰减问题。在他们看来,电动汽车不过是传统燃油车换了个电池包,能跑多远、电池是否耐用,才是最为核心的因素。

但现实往往比想象中更为复杂。购买新能源车的消费者可能会发现,续航焦虑和电池衰减并非最大的困扰,真正让人头疼的,可能是购车时未曾留意的三个方面。

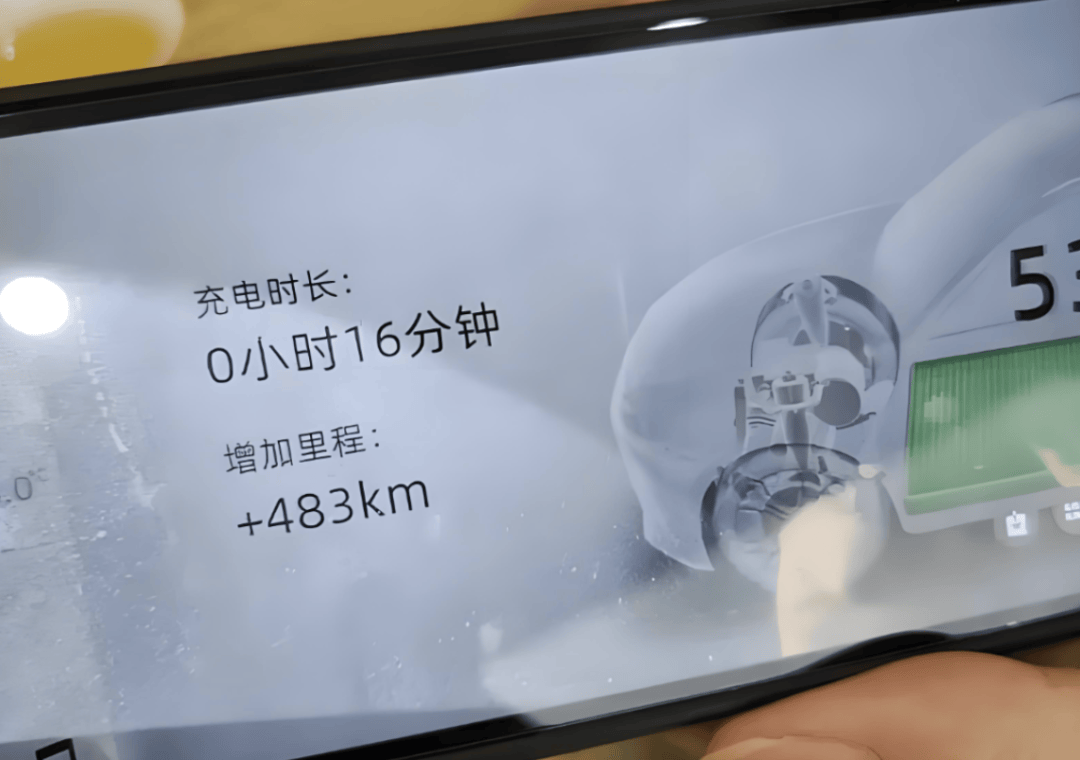

首先,充电速度成为了一个不容忽视的问题。传统燃油车续航虽只有六七百公里,但加油迅速,3分钟即可重新上路,因此很少有人为续航而焦虑。电动汽车亦是如此,续航里程固然重要,但充电效率同样关键。如果充电速度跟不上,即使标注有700公里的续航,也无法真正缓解消费者的焦虑情绪。

其次,综合成本问题也常常被消费者所忽视。许多人认为购买电动汽车能够节省费用,因为保养便宜且电费低廉。然而,真相往往并非如此简单。虽然电动汽车的保养费用确实较低,且使用过程中不消耗燃油,但决定一辆车成本的并不仅仅是用车过程,还包括车辆未来的保值率。而这一点,正是新能源车的软肋所在。由于新能源车技术更新迅速,今天的高端车型可能明年就变得过时,导致折旧严重。例如,岚图FREE上市时指导价高达37.99万,如今二手市场报价却仅为11万左右,贬值幅度惊人。

最后,许多消费者在购车时忽略了真实的用车场景,过于理想化地看待新能源车。他们往往认为“可油可电”的车型完美无缺,能够满足所有需求。然而,现实却往往不尽如人意。以理想L6为例,虽然其电池容量不小,但真实可用的纯电续航仅为110公里左右,冬季还会进一步缩短。这意味着,对于通勤距离稍远的消费者来说,每隔两三天就需要充电一次。如果没有家庭充电桩,充电的麻烦和不便将大大增加,从而影响消费者的使用体验。

因此,在购买新能源车之前,消费者需要认真考虑自己的用车需求和生活节奏。这台车是否真的适合自己的日常通勤?是否有条件安装家庭充电桩?周围是否有便捷的充电设施?只有充分考虑这些问题,才能避免购车后的种种不便和后悔。

购买新能源车并非只看续航和电池那么简单。充电速度、综合成本以及真实用车场景等因素同样重要。消费者在购买之前需要全面考虑,以免让这场“升级”变成一场不必要的“折腾”。