在智能驾驶技术日新月异的今天,一场关于智驾车辆应对时间的讨论悄然兴起。有案例显示,从系统提示前方障碍到车辆发生碰撞,间隔时间仅为短短的2秒,这一事件引发了业界与公众对智能驾驶安全性的深刻反思。

随着新能源汽车市场的蓬勃发展,智能化已成为车企竞争的新高地。城市NOA、高速NOA等智能辅助驾驶系统的广泛应用,无疑为消费者带来了前所未有的驾驶便利。然而,一位自动驾驶领域的专家指出,尽管这些系统冠以“智能”之名,但它们实质上仍是辅助驾驶工具,驾驶者必须时刻保持警惕,准备随时接管车辆。

关于接管流程,国家已出台相关技术要求。《智能网联汽车自动驾驶系统通用技术要求》明确规定,自动驾驶系统(ADS)应在适当时机发出介入请求,确保驾驶员有足够时间安全接管。对于计划接管事件,ADS应提前行动,即使驾驶员未接管,最小风险策略也应使车辆在事件前静止。对于非计划接管事件,ADS则需即时响应。介入请求到最小风险策略执行的时长应不少于10秒,以保障驾驶员有足够反应时间。然而,这一要求目前并非强制性。

数字经济学者盘和林对此表示担忧,他认为在障碍物提示到碰撞的极短时间内,正常驾驶者的反应时间加上接管动作所需时间,往往不足以做出完整应对。这凸显了智能驾驶技术在复杂道路情况下的局限性。

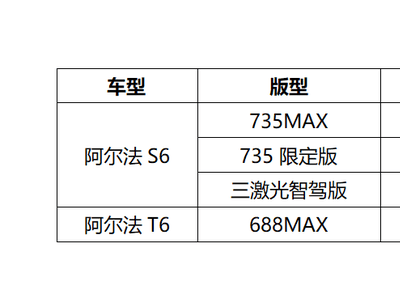

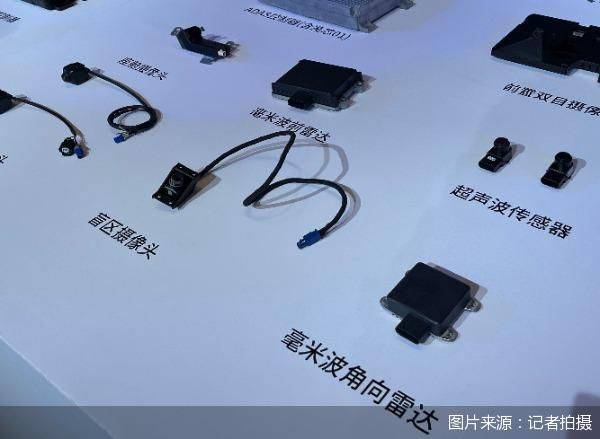

智能驾驶技术的挑战不仅在于此。多位业内人士指出,道路情况的识别易受外界因素干扰,纯视觉模式在恶劣天气条件下可能表现不佳。而激光雷达虽然理论上在智驾和触发AEB时具有更优效果,但其实际表现仍取决于软件算法系统。AEB作为保障驾驶员安全的重要措施之一,其性能随着智能驾驶系统的升级而不断提升,但我国在主动安全标准上仍有待完善。

在智能驾驶的辅助下,驾驶者仍需集中精力观察路况并握紧方向盘。根据《中华人民共和国道路交通安全法》的相关规定,驾驶者双手放开方向盘属于妨碍安全驾驶的行为,将受到法律制裁。工信部发布的《汽车驾驶自动化分级》标准将驾驶自动化分为六级,目前主流车企的智能驾驶系统仍处于L2至L3级的辅助阶段。尽管智能驾驶技术能够降低事故发生率,但在复杂场景下仍存在明显缺陷。

中国科学院院士欧阳明高强调,“全民智能驾驶”并非“自动驾驶”,当前的NOA技术仍处于L2级至L2+级的智能辅助驾驶阶段。他呼吁媒体向公众普及科学知识,让大众正确理解“智驾”的含义。同时,车企在宣传辅助驾驶功能时也应避免夸大其词,明确告知消费者目前的技术水平尚无法实现完全自动驾驶。

北京潮阳律师事务所的胡钢律师指出,消费者在享受智能驾驶带来的便利时,应提高安全意识;而经营者则应切实履行法律规定的披露义务,全面、真实地告知消费者相关商品或服务信息,尤其是涉及安全的事项。他强调,经营者应通过显著方式提醒消费者注意并说明相关事项。