近期,汽车行业内,“全民智驾”的概念如同一股热潮,各大车企纷纷将智能驾驶作为主打卖点,力图凭借技术优势在激烈的市场竞争中脱颖而出。然而,小米SU7在高速公路上发生的爆燃事故,导致三条年轻生命的逝去,为这股热潮泼上了一盆冷水。这起事故不仅揭示了智能驾驶技术的局限性,也让公众开始重新审视政策监管的缺失与消费者教育的不足。

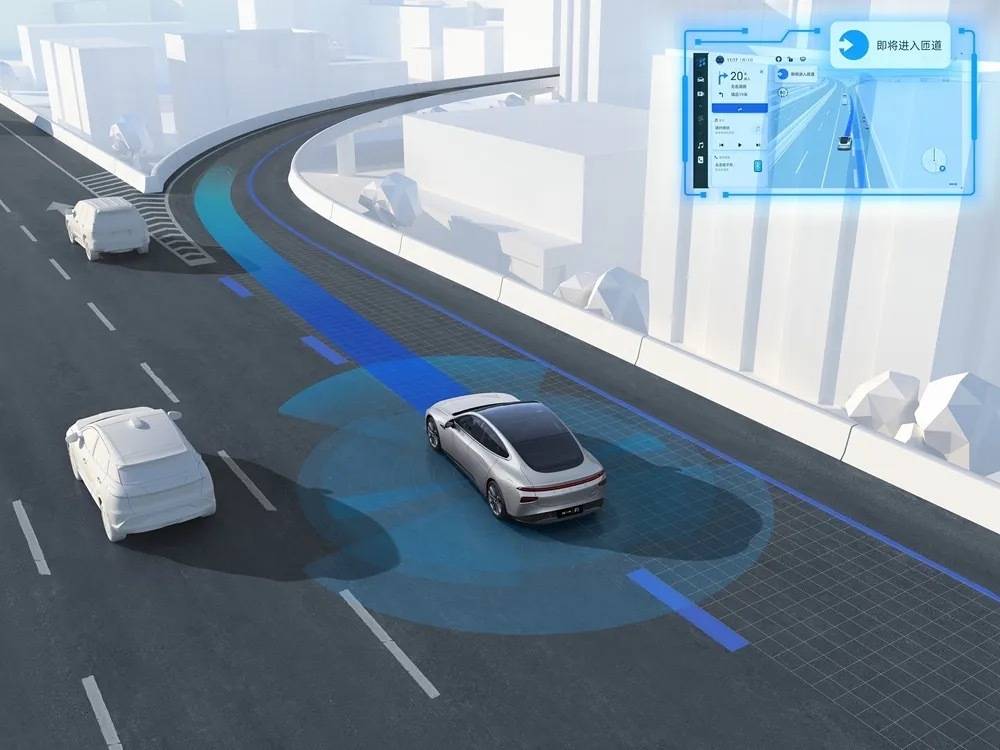

车企在宣传中常用“零接管”、“解放双手”等字眼,甚至展示驾驶员在车内观影的场景,以此暗示车辆具备“自动驾驶”能力。尽管工信部已明令禁止使用“自动驾驶”一词,但“智驾”这一模糊表述仍在一定程度上误导了消费者,使他们误将辅助驾驶等同于自动驾驶。

消费者对智能驾驶技术的“盲目信任”问题不容忽视。不少车主在社交媒体上分享“脱手驾驶”的视频,进一步加深了公众对智能驾驶技术成熟度的误解。实际上,类似因误解而导致的安全事故并不罕见。

安全教育的缺失也是一大问题。车企用户手册中虽然注明了“驾驶员需全程控制”,但关键的安全操作信息往往被淹没在冗长的文本之中。车主在首次启用智能驾驶功能前,虽然需要观看一段学习视频,但短短十几分钟的时间显然难以确保他们真正掌握所有安全知识。不少事故的发生,都凸显了安全教育形式化的弊端。

智能驾驶作为汽车产业发展的未来趋势,已得到广泛共识。然而,随着智能驾驶功能的不断进步,相关的政策法规也亟待完善。例如,在智驾事故的责任划分上,若事故由系统缺陷导致,车企应承担产品责任。但现行法律默认驾驶员为责任主体,车企仅需配合调查,这种矛盾使得消费者在维权时面临重重困难。

智能驾驶的初衷应是提升出行安全,而非成为营销噱头。回顾智能驾驶概念刚提出时,就面临着技术、政策和信任三大挑战。每一次安全事故都是对行业的警醒:技术突破需要保持敬畏之心,政策护航需要前瞻性的智慧,市场教育需要回归理性。只有构建起技术迭代、法规完善、认知升级的三角支撑体系,才能真正实现从“辅助驾驶”到“可靠出行”的跨越。

面对智能驾驶技术的快速发展,公众、车企和政策制定者都应保持清醒的头脑。公众需要增强对智能驾驶技术的正确认识,车企应强化安全教育和用户指导,政策制定者则需加快完善相关法律法规,以确保智能驾驶技术的健康、有序发展。