近期,小米汽车售后服务的问题引起了广泛关注。随着销量的激增,小米汽车的售后网络正面临前所未有的压力。

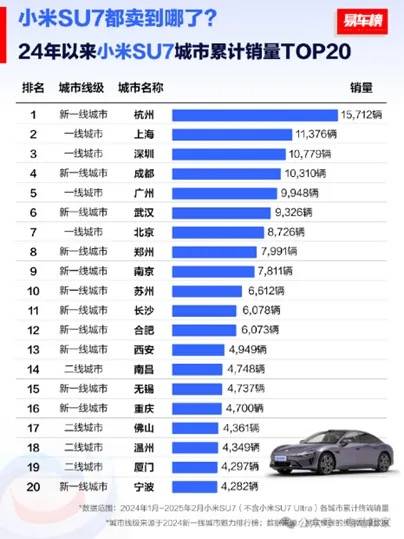

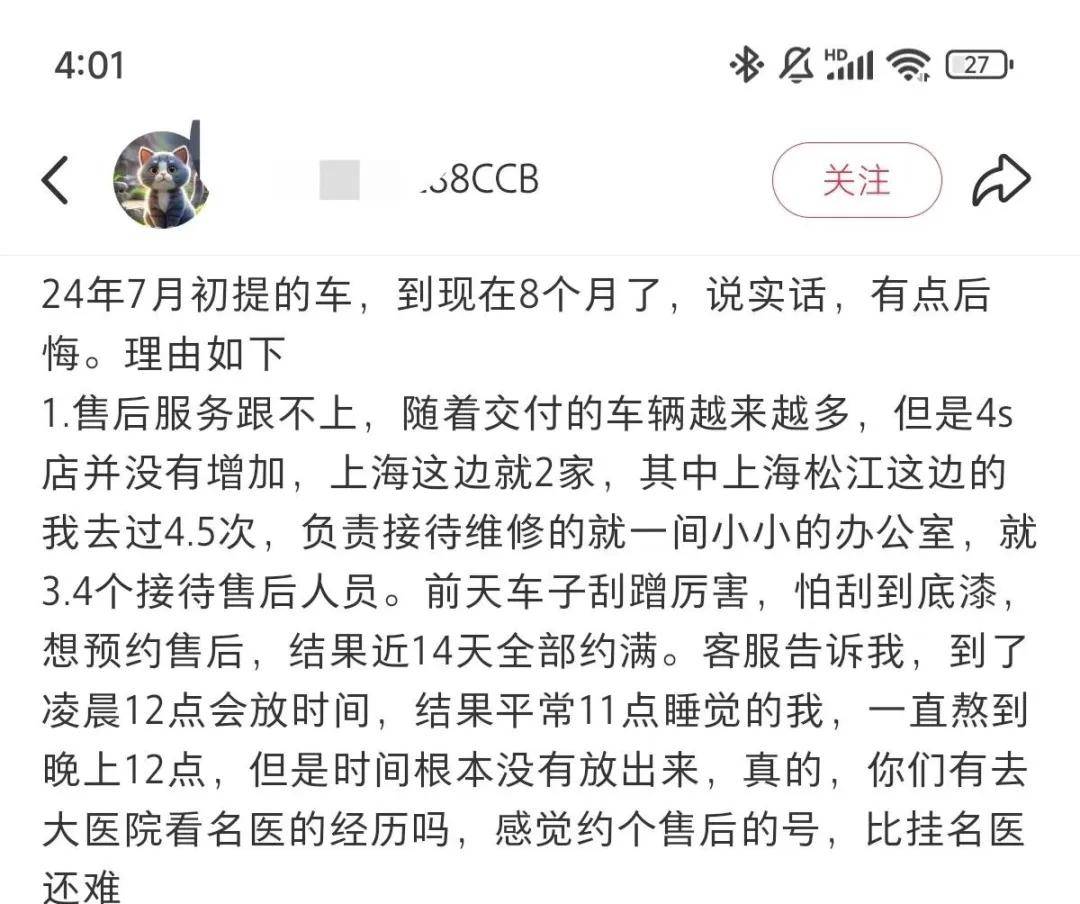

上海的小米SU7车主们纷纷反映,修车变得异常困难。据小米汽车官方客服透露,目前上海的车主维修需要预约排队,松江区的服务中心预约已经排满近半个月,而宝山区更是只能约到4月11日。数据显示,小米汽车去年在上海的销量达到了1.1万台,但这座城市的服务中心数量却严重不足,仅有2家,这意味着每家网点需要承载5500台车的售后需求。

相比之下,其他新能源车企在上海的服务中心数量则显得充裕许多。特斯拉在上海拥有服务中心和授权钣喷中心共计30家,蔚来有10家服务中心,理想汽车则有12家。行业人士透露,蔚来每1500台车在当地就有一家售后服务中心。

小米汽车自去年开始交付以来,销量迅速增长,截至3月6日,已交付18万辆。公司原计划到2025年交付35万辆,并表示售后服务中心的网络布局将分批次逐步拓展开业,预计到2024年年底实现全国约80城的服务网络覆盖。然而,实际进展并未达到这一目标。截至今年2月28日,仅有33家小米汽车服务中心与授权服务中心开业。

面对售后网络的不足,小米汽车官方建议车主选择官方授权渠道的服务中心,否则将无法享受质保。然而,这种“边交付边补课”的节奏正在损害品牌信誉。如果35万辆的交付目标撞上服务短板的天花板,小米汽车或将面临严重的售后危机。

尽管面临售后配套不足的问题,小米汽车仍在努力提升售后服务质量。公司正沿着“线上+线下+移动服务”的路径展开布局,例如,有车主曾分享小米汽车郑州售后团队驱车200公里为其更换后视镜组件的经历,这一举动在网络上引发了热议。

然而,高成本的上门维保服务并非长久之计。据上海车主透露,小米汽车在上海的移动服务车数量有限,根本无法满足及时性需求。小米汽车需要在更短的时间内完成服务体系的跨越,这既是挑战,也是实现蜕变的必经之路。

小米汽车当前面临的核心挑战不仅在于质量信任危机,还在于服务体验升级的考验。消费者对小米汽车的投诉与质疑持续发酵,质量问题犹如行业魔咒。今年初,小米汽车召回3.1万辆SU7的举措暴露了其供应链把控的短板,也折射出新能源车企在规模化扩张中普遍遭遇的质量阵痛。

与此同时,售后服务的隐性危机正在显现。越来越多的新能源车企开始将售后从成本中心转为盈利中心。蔚来作为最注重车主体验的企业之一,也不得不将售后服务缩水以提升盈利。特斯拉的财报则显示,以服务为主体的业务营收增长迅速,成为公司的一大亮点。相比之下,小米汽车在售后服务价值的挖掘上还有巨大空间。