吉利汽车,这家在中国汽车制造业中占据重要地位的企业,早在2005年便通过借壳“国润控股”的方式成功登陆港股市场,成为了较早进入资本市场的民营车企之一。尽管借壳上市使得其IPO发行价难以直接评估,但吉利凭借着一系列精心策划的资本运作,迅速实现了企业的扩张,逐步建立起了涵盖燃油车、新能源、高端品牌及智能科技的全球汽车产业版图。

然而,近年来,吉利旗下的多家分拆或并购的上市公司在资本市场的表现却不尽如人意。大多数公司的股价已经跌破发行价,这一现象无疑反映了资本市场对吉利扩张战略的审慎态度。在国内市场,吉利的一系列资本运作同样遭遇了挑战。例如,吉利参与力帆科技的破产重整,并将其整合为睿蓝汽车,专注于换电业务。尽管发行时备受瞩目,但睿蓝汽车的股价却持续走低,目前较发行价已下跌超过三成。

吉利在智能汽车领域的尝试也遭遇了类似的困境。2022年,吉利与李书福联合创立的智能汽车科技公司亿咖通通过SPAC方式登陆美股,然而其股价却从发行价的10美元一路跌至如今的1.24美元,跌幅惊人。同样,吉利分拆旗下高端电动车品牌极氪赴美上市,尽管最新股价勉强维持在发行价上方,但市场表现依然疲软,投资者对其前景持谨慎态度。

吉利在海外市场的资本运作同样频繁,但结果却更为惨淡。2010年,吉利成功收购沃尔沃汽车100%股权,这一交易在当时被视为中国汽车企业走向国际化的重要里程碑。然而,沃尔沃在2021年独立上市后,其股价却一路下跌,市值蒸发了近1400亿瑞典克朗。吉利仍持有沃尔沃超过75%的股权,这无疑给吉利的财务状况带来了巨大的压力。

沃尔沃旗下的高端电动品牌极星以及吉利收购的英国跑车品牌路特斯在美股市场的表现同样令人失望。这两个品牌的股价均从发行价大幅下跌,跌幅分别高达89.5%和84.1%。这些股价的暴跌不仅反映了资本市场对吉利海外扩张战略的疑虑,也揭示了吉利在整合和管理海外资产方面面临的挑战。

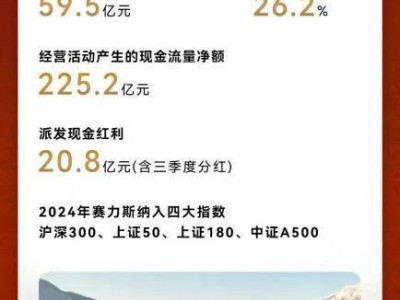

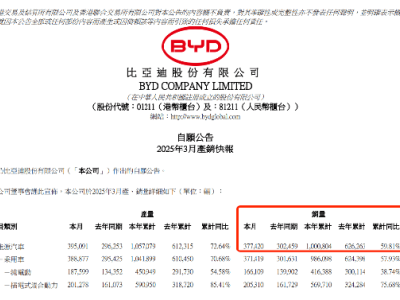

尽管吉利在近年来通过并购、分拆和资本运作构建了庞大的产业体系,但在资本市场上的表现却并未达到预期。投资者对吉利的盈利能力与整合成效表示了关注。尽管吉利在2024年财报中显示营收突破了2400亿元,新能源销量同比增长了92%,但这些亮眼的业绩并未能扭转其在资本市场上的估值困境。

吉利在智能化、电动化方面的研发投入巨大,但这也导致了其普遍盈利不佳。为了重获资本的青睐,吉利需要更加注重技术升级和市场拓展。然而,面对资本市场的疑虑和投资者的谨慎态度,吉利能否成功扭转估值困境,仍然是一个未知数。