在浩瀚的宇宙中,地球并非孤立无援,却也时刻面临着来自太空的潜在威胁。科幻电影中的小行星撞击地球场景,虽充满想象,却也映射出人类对这一终极生存命题的深刻关注。近日,中国工程院院士、中国探月工程总设计师吴伟仁在接受采访时,分享了他对于这一话题的看法。

吴伟仁院士提及,尽管电影《流浪地球》中的情节多为艺术加工,但其中蕴含的科学依据不容忽视。他强调,科幻与现实之间的界限并非不可逾越,如今年初引发全球关注的小行星“2024 YR4”事件,虽最终虚惊一场,却再次敲响了近地小行星防御的警钟。

历史上,小行星撞击地球的事件并不罕见。从约6500万年前导致恐龙灭绝的巨大撞击,到1908年西伯利亚通古斯河上空的爆炸,再到2013年俄罗斯车里雅宾斯克上空的惊险一幕,这些事件无不提醒我们,近地小行星撞击是人类社会面临的长期挑战。

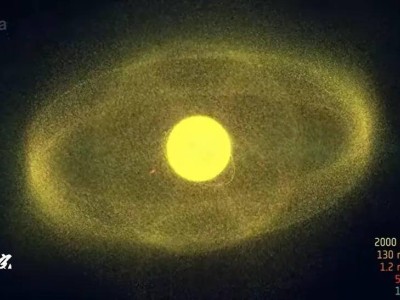

据中国科学院院士、中国科学院国家空间科学中心主任王赤介绍,人类目前已发现3.7万余颗近地小行星,并对其中95%以上直径达1000米级的进行了编目。然而,仍有大量中小尺寸的近地小行星尚未被发现,它们一旦撞击地球,可能引发区域性灾难。因此,防患于未然,加强近地小行星防御显得尤为重要。

国际社会已对此作出积极回应。联合国和平利用外层空间委员会框架下成立了国际小行星预警网等组织,积极应对小行星威胁。美国、俄罗斯和欧洲等国家和地区也纷纷成立专门机构,统筹协调本国和本地区的小行星撞击风险应对工作。

作为航天大国,中国在这一领域同样不甘落后。《2021中国的航天》白皮书提出了论证建设近地小天体防御系统的计划。在第二届深空探测(天都)国际会议上,中国首次公布了近地小行星防御任务方案设想。

对于如何应对小行星威胁,动能撞击被视为当前最现实、可行的手段之一。吴伟仁院士介绍,动能撞击技术成熟度高、作用效果明显,适用于中小尺寸近地小行星的在轨处置。美国“双小行星重定向测试(DART)”任务的成功实施,也为这一手段提供了有力证明。

然而,实施动能撞击在轨处置演示任务并非易事。吴伟仁院士提出了“撞得准、推得动、评得出、说得清”的十二字方针,涵盖了从目标测量、撞击效应研究到撞击效果评估等一系列科学与工程技术问题。为实现这一目标,需要构建覆盖全天的近地天体监测预警系统,提升小行星轨道预报与撞击风险评估能力。

中国行星探测工程天问二号任务探测器的成功运抵西昌卫星发射中心,标志着中国在构建高水平小行星防御体系方面迈出了坚实步伐。天问二号任务将通过一次发射,实施多项任务,包括近地小行星伴飞、取样返回和主带彗星伴飞探测等,为后续小行星防御任务奠定技术基础。

面对太空中的潜在威胁,中国科学家正以前所未有的决心和努力,守护着脚下的土地和头顶的星空。他们的探索不仅关乎人类生存安全与文明存续的底线,更将为揭示太阳系起源等重大科学问题提供宝贵线索。