近期,小米汽车再次成为舆论焦点,但这一次的关注点却转向了令人揪心的安全事故。

3月末,小米汽车宣布了一个销售佳绩:其SU7车型在3月的交付量突破了29000台,这一数字助力小米汽车在造车新势力中跃升至3月排行榜的第四名。正当小米汽车沉浸在胜利的喜悦中时,一场突如其来的悲剧让这份喜悦瞬间蒙上了阴影。

4月1日,有网友在小米汽车的官方宣布下留言提醒:“加速虽快,但也要能刹得住。”仅仅数小时后,“小米SU7高速上爆燃致3人遇难”的新闻迅速登上热搜,小米汽车瞬间被推上了舆论的风口浪尖。

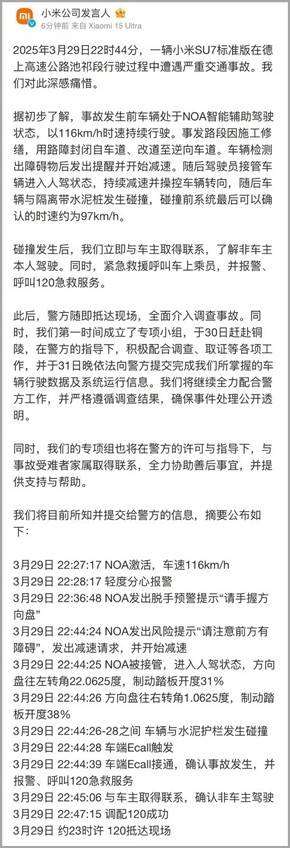

面对铺天盖地的质疑,小米汽车在4月1日晚间发布了一篇长文进行回应。据小米方面透露,事故发生在3月29日晚上10点44分左右,当时车辆的NOA(智能驾驶辅助系统)发出了风险提示并请求减速,随后NOA被接管,车辆进入人工驾驶状态。然而,在接下来的短短几秒钟内,车辆与水泥护栏发生了碰撞。

值得注意的是,这场人机交替的关键时刻,小米SU7的智能驾驶系统仅给驾驶员留下了2秒的反应时间。业内人士指出,驾驶员从感知异常到完成转向和制动的平均反应时间为2.6秒,而主流2级自动驾驶在突发场景下留给用户的接管时间通常仅有1.5至2秒。小米SU7的反应时间几乎逼近了人类的生理极限。

网友们的质疑还集中在NOA在遇到修路改道障碍时,为何号称“135km/h时速下可刹停”的AEB(自动紧急制动)系统未能及时介入。在SU7发布时,曾明确提到高速NOA的功能包括“施工避让”,但在4月1日的回应中,小米汽车表示该功能与行业同配置的AEB功能类似,不识别锥桶、水马等障碍物,而此次事故中的碰撞对象正是水泥桩隔离带。

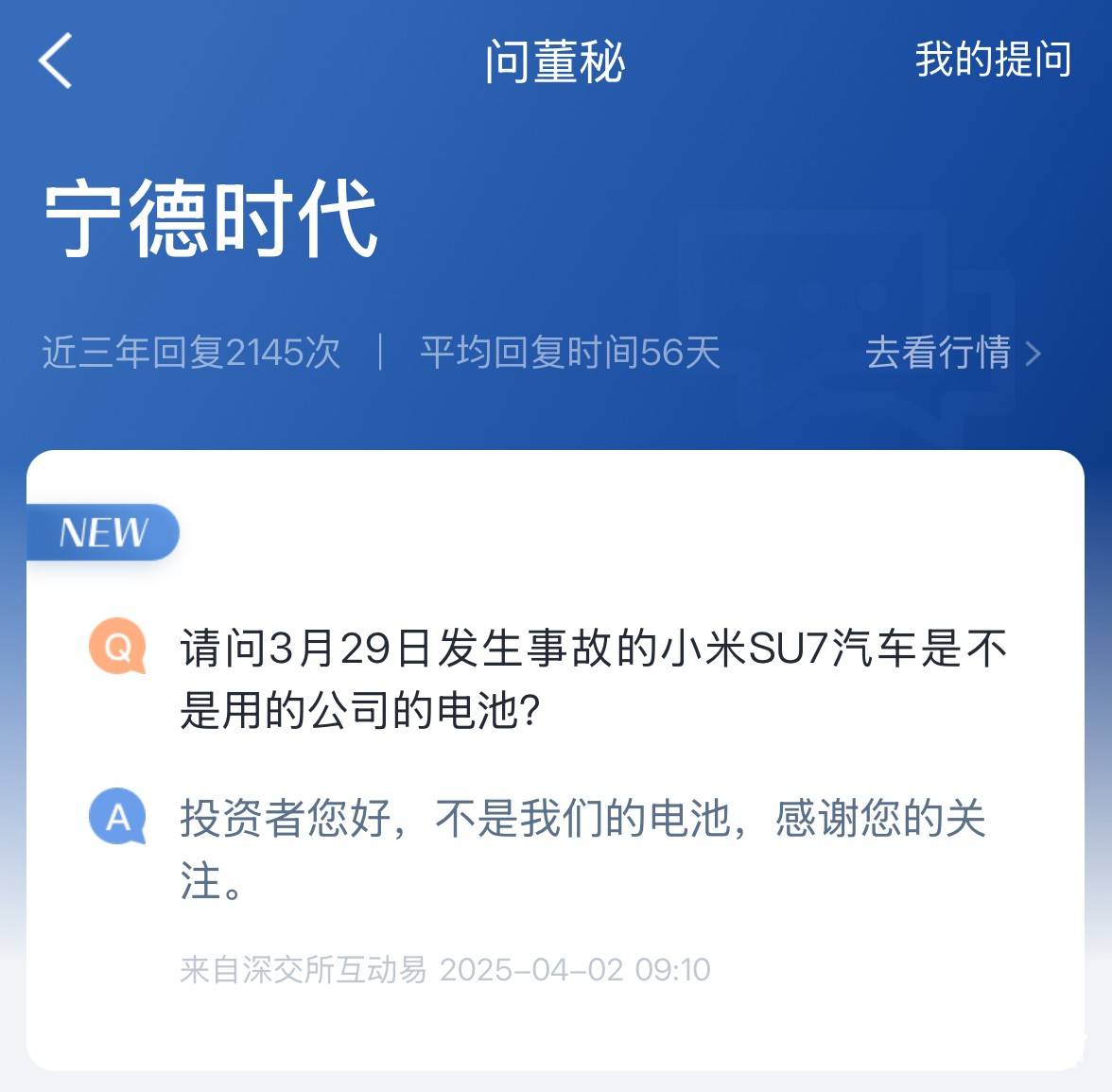

除了智能驾驶系统的质疑外,小米SU7的电池安全性也引发了广泛关注。据目击者和家属描述,碰撞事故发生后,车辆起火燃烧超过一个小时,这与小米汽车宣传时提到的CTB电芯倒置技术在极端情况下能确保乘员舱安全的说法大相径庭。然而,宁德时代随后回应称,发生事故的小米SU7并未使用其提供的电池。

面对网络上的质疑和谴责,小米汽车创始人雷军在4月1日通过社交媒体发表声明。他表示,由于事故仍在调查中,小米汽车尚未接触到事故车辆,因此很多问题暂时无法回答。同时,他也解释了为何在事故发生后三天才公开回应此事,称自己认为不能再等待,必须站出来面对公众。

然而,令人遗憾的是,除了三位不幸遇难的女孩外,官方对于事故原因的回应也显得含糊其辞。在信息爆炸的时代,公众对于事故真相的渴望与官方长时间的沉默形成了鲜明对比。更诡异的是,4月2日晚些时候,小米SU7事故遇难者家属删除了在微博上发表的关于SU7爆燃事故经过及相关文字。

小米汽车的事件虽然看似个例,但却为整个新能源汽车行业敲响了警钟。智能驾驶作为新兴技术,虽然为车企带来了新的卖点,但消费者的安全始终应该放在首位。毕竟,在生命面前,任何技术的进步都显得微不足道。