在当前高科技产业的激烈竞争中,芯片制造的核心地位愈发凸显。众所周知,芯片并非手工制造,而是依赖于一系列高精尖的设备,这些设备在行业内被统称为半导体或芯片制造设备。

值得注意的是,芯片制造设备与生产工艺之间存在着紧密的对应关系,设备的精度直接决定了所生产芯片的精度。例如,光刻机和刻蚀机等关键设备,都是针对特定纳米级别的芯片进行设计的,如14nm、28nm、10nm乃至5nm,而非一种设备就能通吃所有工艺。

芯片制造设备的先进性,因此成为了衡量一个国家或地区芯片制造业水平和产业竞争力的重要指标。它直接决定了能够生产出何种级别的芯片,进而影响到整个产业链的竞争力。

面对这一现状,一个问题自然而然地浮现出来:如果我们完全放弃对外采购芯片制造设备,转而全面采用国产设备,那么我们能够制造出多少纳米的芯片呢?

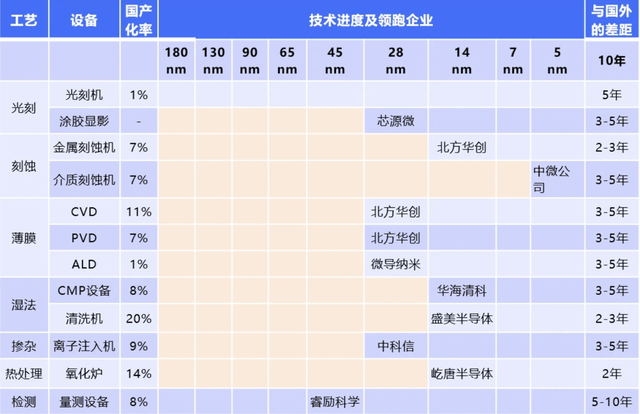

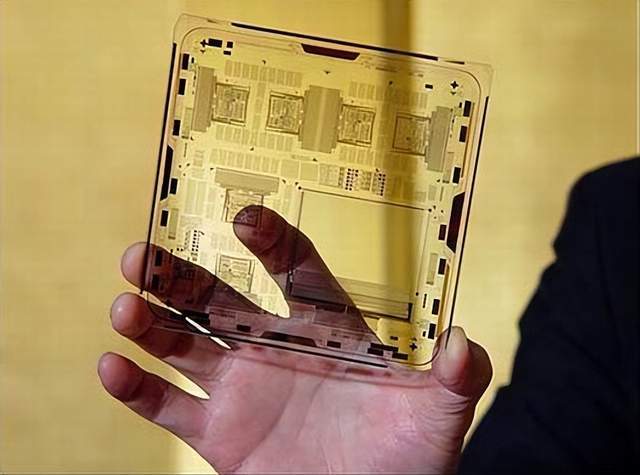

近期,有专业机构对芯片制造的主要设备进行了详细梳理,并标注了国产设备所能达到的工艺节点。从梳理结果来看,国产设备在28nm阶段已经实现了几乎全面的覆盖。在这一阶段,除了光刻机这一特例之外,其他设备均已实现规模化生产,并覆盖了相应的工艺。

而在更先进的14nm领域,也有多家企业成功实现了覆盖。尤为中微公司的刻蚀机已经能够覆盖到5nm芯片的生产。专业机构预测,到2025年,除了光刻机之外,国产设备将能够全面覆盖到14nm的工艺节点。

然而,光刻机的问题依然严峻。目前,国产光刻机在28nm乃至65nm级别都尚未有确切的覆盖消息传出。在芯片制造领域,整体制造水平往往受限于最薄弱的环节,即所谓的“木桶效应”。因此,光刻机目前仍是国产芯片制造设备中最亟待突破的领域。

只要国产光刻机能够取得突破,即便不是最先进的EUV光刻机,只要能够实现浸润式DUV光刻机,达到7nm级别,那么国产芯片制造设备就将基本解决“卡脖子”问题。因为届时,除光刻机外,其他国产设备已经足够先进。

值得注意的是,中国芯片设备市场的规模正在不断扩大。据机构数据显示,2025年中国芯片设备市场规模将达到约380亿美元,而2026年也将保持在360亿美元左右的水平,持续位居全球首位。这充分表明,只要国产设备水平不断提升,不仅能够减少对外部设备的依赖,还能每年节省数千亿的进口费用。