在浩瀚的宇宙中,恒星是最常见且至关重要的天体,其总质量占据了可见物质总量的99.9%以上。当我们仰望星空,那闪烁的繁星之中,绝大多数都是恒星。

恒星不仅是宇宙中的光明之源,还与行星的形成紧密相连。行星实际上是恒星形成过程中遗留下来的物质聚合而成。以太阳系为例,太阳作为唯一的恒星,其质量占据了整个太阳系质量的99.86%。

相比之下,太阳系内的八大行星以及其他所有天体的质量总和,仅占太阳系总质量的0.14%。行星自身并不发光,它们依靠吸收恒星辐射的能量来提升温度,并在恒星的照耀下沿着各自的轨道默默运行。

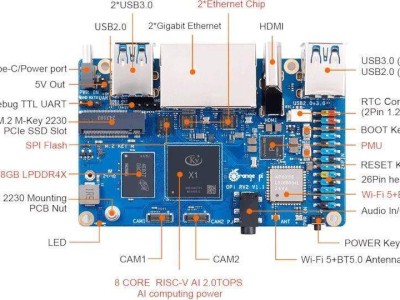

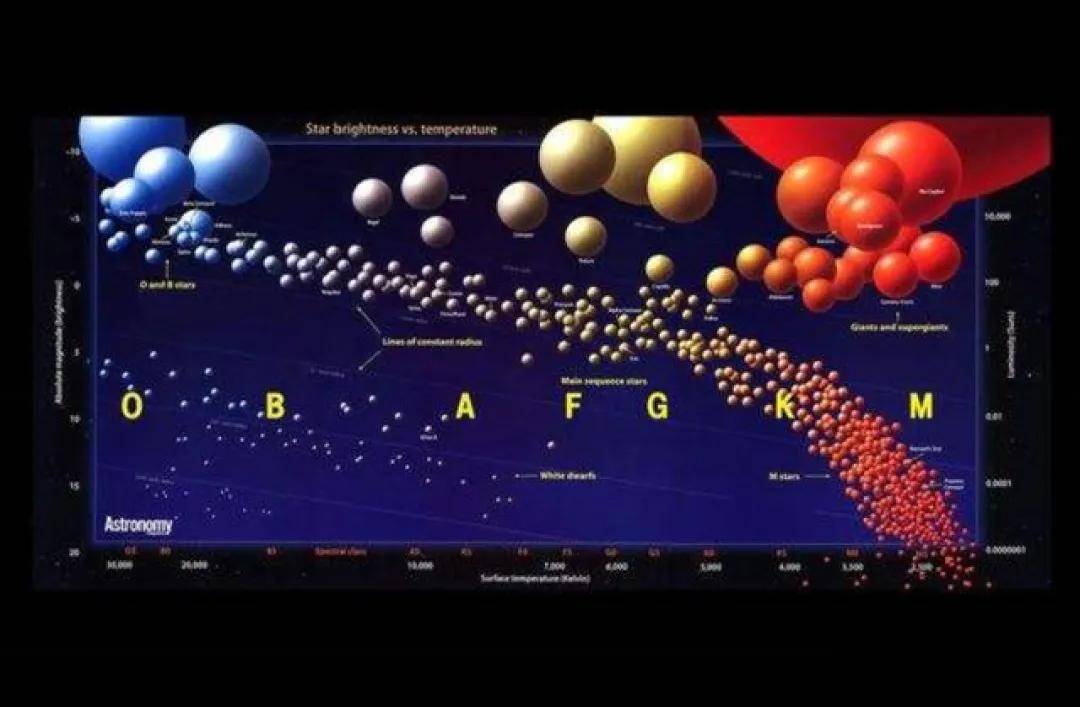

恒星的大小和质量各不相同,像太阳这样的恒星在恒星家族中属于中小质量恒星。恒星质量的下限约为太阳质量的8%,而最大恒星的质量则可达到太阳的200倍。恒星的质量对其寿命和稳定性有着重要影响。

质量过小或过大的恒星都难以稳定存在。例如,质量未达到太阳质量8%的天体,其核心无法启动核聚变,最终可能成为褐矮星或行星。而质量大于太阳200倍的恒星,由于核聚变产生的辐射压与引力压难以平衡,会不断向宇宙空间抛撒物质。

恒星的寿命与其质量密切相关,质量越小寿命越长,质量越大寿命越短。这是因为恒星质量越大,核心压力和温度越高,核反应越剧烈,燃料消耗速度越快。质量最大的恒星寿命仅有几百万年,而质量最小的恒星寿命则可超过万亿年。

恒星的生命周期包括诞生、成长和死亡,不同质量的恒星死亡方式和结局各不相同。恒星的死亡方式大致可分为四种,死亡后的残骸主要有黑矮星、白矮星、中子星和黑洞四种类型。

其中,黑洞作为恒星死亡残骸中的“顶级霸主”,对周围物质具有极强的吞噬能力。然而,只要不主动靠近黑洞的极端引力区域,就能确保安全。

黑矮星被认为是众多恒星的最终归宿,但目前宇宙中尚未发现黑矮星的存在。这是因为黑矮星的形成需要极长的时间,而宇宙的年龄仅为138亿年。红矮星是宇宙中数量最多的恒星类型,其质量介于太阳质量的8%至50%之间。

红矮星由于中心压力和温度较低,核反应温和,燃料消耗缓慢,寿命可长达千亿年甚至数万亿年。因此,目前所有的红矮星都正值“青壮年”时期,尚未有演变为黑矮星的案例。

白矮星是中等质量恒星死亡后的残骸,其质量一般在太阳质量的0.2至1.44倍之间。白矮星密度极高,表面温度可达上万度,虽然光度较弱,但仍能发出光芒。宇宙中已发现众多白矮星,例如距离地球8.6光年的天狼星B就是一颗白矮星。

白矮星虽然不再产生新的能量,但其储存的热量会持续向外辐射,使其能够发光发热。随着时间的推移,白矮星会逐渐冷却,最终演变为黑矮星。这一冷却过程极为漫长,大约需要100至200亿年。

中子星是大质量恒星死亡后留下的残骸,其质量介于太阳质量的1.44倍至3倍之间,半径仅有约10千米。中子星密度极高,表面重力是地球的上万亿倍,逃逸速度可达1万至15万千米/秒。中子星刚诞生时表面温度可高达百万度,会持续向宇宙空间释放强烈能量辐射。

中子星强大的磁场会从磁极不断发射出强射电波束,当这些射电波束扫过地球时,就会被射电望远镜捕捉到,这类中子星也被称为脉冲星。人类已发现数千颗中子星和脉冲星。

黑洞是超大质量恒星死亡后留下的残骸,其质量一般在太阳质量的3倍以上。黑洞具有强大的引力,任何进入其视界的物质都会被无情地吞噬。黑洞本身无法直接被观测到,但科学家可以通过观测黑洞吸积物质产生的辐射和喷流现象来间接研究黑洞。

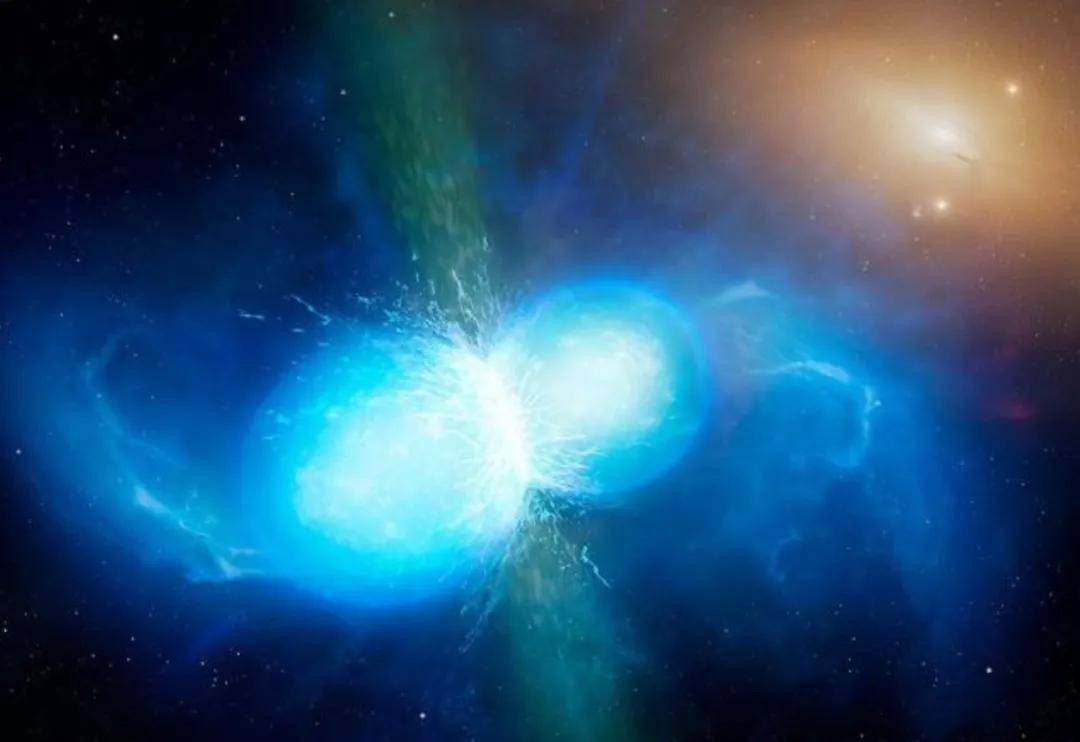

在宇宙的漫长演化历程中,白矮星、中子星和黑洞之间还会发生相互吞噬和碰撞的极端事件。尤其是中子星或黑洞的碰撞,会引发宇宙中最为壮观的天体事件——伽马射线暴。伽马射线暴在短短几秒钟或几分钟内释放的能量,甚至超过了一个星系在长时间内辐射能量的总和。

有科学家推测,伽马射线暴可能导致了宇宙中90%以上的生命和文明走向灭绝,这或许也是人类至今尚未发现地外文明的重要原因之一。