在探索月球水分的奥秘上,中国科学家们取得了新的突破。中国科学院地质与地球物理研究所的胡森和林杨挺研究团队,携手南京大学的惠鹤九团队,共同研究了嫦娥六号从月球背面带回的珍贵样品,旨在揭示月幔中的水分含量。这项研究成果已于近日在《自然》杂志上发表。

科研人员在无尘实验室中,对微小的月壤颗粒进行了精心挑选与处理。他们从这些珍贵的样品中,分离出了直径在100至300微米之间的岩屑颗粒,其中仅有少数为玄武岩。这些玄武岩颗粒经过了一系列复杂的处理流程,包括包埋、固化、研磨和抛光,以便科学家能够借助高精度的仪器进行分析。

科学家们普遍认为,月球的形成与一次巨大的撞击事件密切相关。约45亿年前,一个火星大小的天体猛烈撞击了原始的地球,抛射出的物质在太空中重新聚集,最终形成了月球。这次撞击的巨大能量,使得月球上的岩石经历了极端的加热过程,从而导致其水分含量大大降低。

在月球上,“水”的存在形式与我们地球上的液态水截然不同。它主要以含水矿物的形态存在,如磷灰石等。因此,科研团队的任务就是在这些岩石中寻找氢、羟基等与水相关的化学组分。

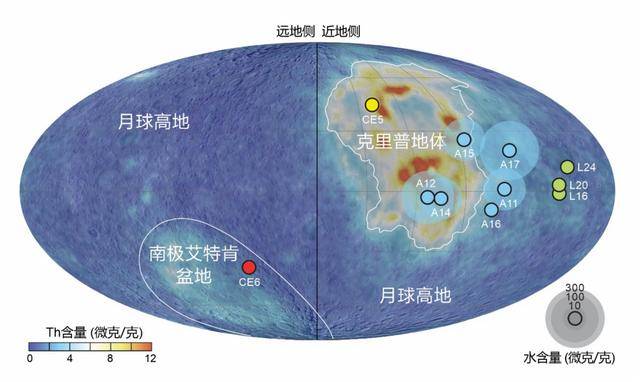

经过严谨的分析,研究结果显示,月球背面的月幔源区水分含量极低,每克玄武岩中的水含量不足2微克,这是目前公开报道中的最低值。相比之下,月球正面的月幔水分含量平均值约为7微克每克,而地球上最为干旱的塔克拉玛干沙漠,其砂石中的水含量也高达每克2000微克左右。由此可见,月球上的水分含量极低,而月球背面的月幔更是“干燥”无比。

此次研究不仅揭示了月球背面月幔的水分含量,还为月球的起源和演化提供了重要的线索。月球具有明显的二分性特征,围绕月幔水分含量的研究,将有助于科学家们更深入地理解月球的形成过程、岩浆活动以及资源环境效应。论文审稿人对这一研究给予了高度评价,认为它为人类首批月球背面玄武岩的月幔水分含量研究奠定了坚实的基础,并将成为该领域的一项里程碑式研究。