近期,小红书平台因频繁调用用户地理信息而引发了一场广泛的讨论。许多用户发现,即使没有在社交软件上与某些人产生交集,他们的笔记却频繁出现在彼此的首页,这一现象被用户戏称为“潜在熟人”现象。而背后的推手,正是小红书对用户地理信息的频繁调用。

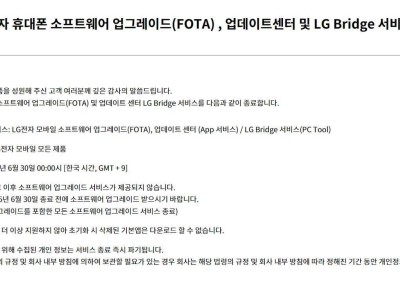

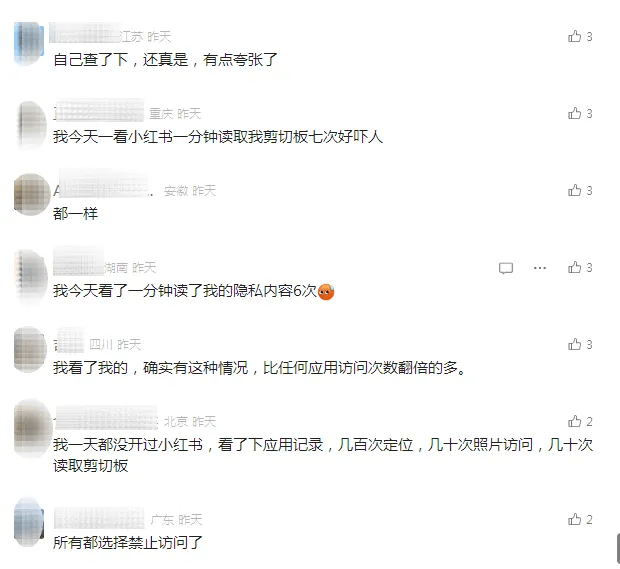

据用户反馈,小红书调用定位信息的频率惊人,有的用户甚至发现其后台记录显示,一天之内被调用定位的次数高达数万次。这一数字让不少用户感到震惊,纷纷质疑小红书是否存在过度追踪用户行为的问题。而更让用户感到不安的是,即使他们手动关闭了定位权限,小红书依然能够精准推荐附近的店铺和本地攻略。

面对用户的质疑,小红书方面回应称,这是为了优化推荐算法,提升用户体验。然而,这一回应并未能平息用户的怒火。在用户看来,这种所谓的“优化”已经超出了他们的舒适区,开始向“数字窥探”的方向发展。大数据推送和过度追踪之间的界限,在用户心中变得模糊不清。

事实上,社交平台需要调用定位信息以进行本地生活推荐、社交打卡和精准推送等,这本身并不奇怪。然而,问题在于小红书的调用频率远远超出了主流App的合理范围。例如,微信等App的调用频率大多在几百到几千次之间,而小红书却高达数万次。这不禁让用户怀疑,小红书是否真的在滥用权限。

除了频繁调用定位信息外,小红书还通过WiFi、蓝牙和IP地址等方式推测用户位置。这种手段使得用户即使关闭了定位权限,也难以逃脱小红书的“追踪”。用户们纷纷尝试自救,有的卸载重装,有的改用小号,但更多的人只能选择默认接受。在互联网世界里,默认同意已经成为了常态,而拒绝则成了一种成本。

那么,小红书为何如此偏爱用户的高频地理信息呢?从技术层面来看,小红书最想知晓的是用户的社交关系链和社会身份标签。通过用户的地理位置信息,小红书可以推测出用户的职业、消费水准和社交关系等,从而进行更精准的推荐。这种推荐方式虽然能够提高用户体验,但也在一定程度上侵犯了用户的隐私。

更令用户担忧的是,小红书以秒为单位进行用户地址位置调用,实际上是在绘制用户的行为时空轨迹。这些数据可以用来训练数据模型,判断用户的工作、用餐、睡眠等行为指征,进而分析用户的喜好、状态和情绪。而这些动态化的数据,则会在“保护用户隐私”的大旗下,与本地生活、购物、游戏等多个跨平台的合作方进行共享。

在这场博弈中,用户往往处于劣势地位。他们想要保护自己的隐私,但却不得不面对App升级后的各种“推测”手段。而小红书等互联网公司则总能找到新的理由来回应用户的质疑,如算法需要、用户体验和个性化推荐等。久而久之,人们甚至忘记了这些权限原本是自己允许的,而不是理所当然的。

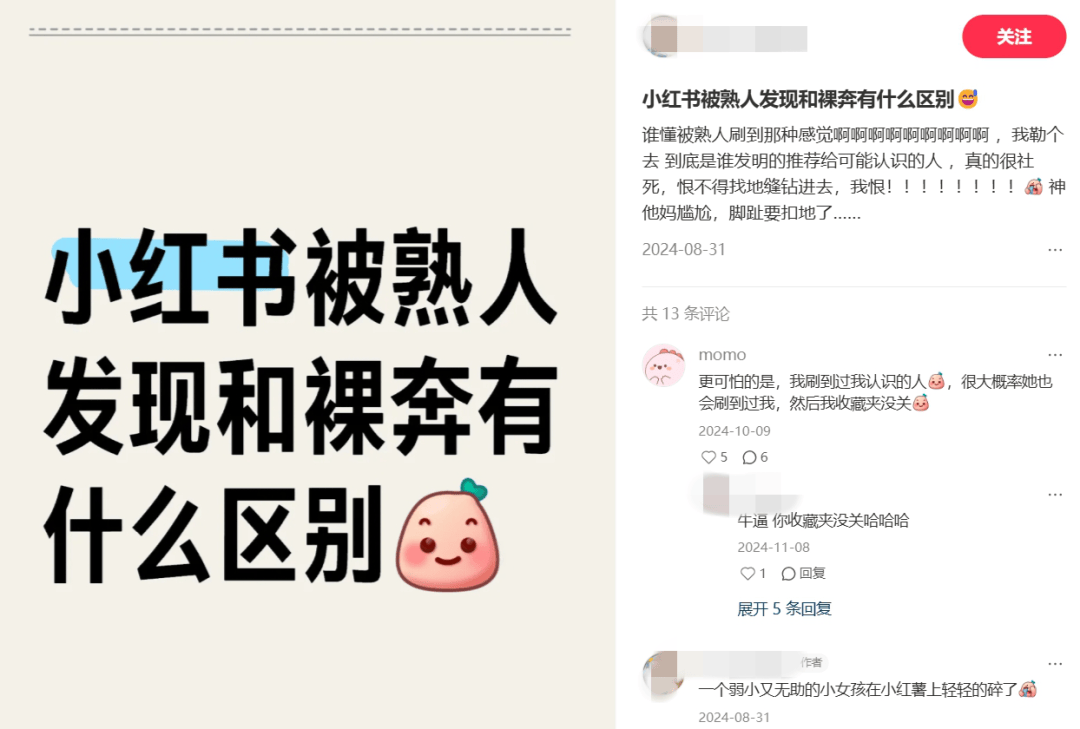

然而,如果“允许”变成了“滥用”,如果用户的选择权仅仅停留在表面,那么问题的本质就已经变了。在小红书上,不少用户发现自己的前同事、偶遇的甲方经理等熟人纷纷出现在首页推荐中。这种被精准拿捏的感觉让用户感到既不安又无奈。他们开始谨慎点赞、避免评论,甚至刻意减少互动,以防止社交身份的过度曝光。

在这场大营救中,那些教给别人如何屏蔽熟人的人,很可能也正被熟人刷到。这些技巧如同泄了气的救生圈,无法真正保护用户免受“潜在熟人”现象的困扰。互联网没有记忆,但熟人有。用户们深知问题的症结所在,但算法的off键却并不在他们手中。