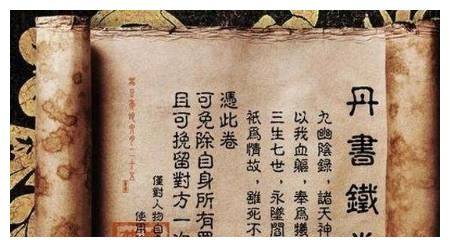

在中国古代历史的长河中,“丹书铁券”这一名词,对于热衷古装剧与历史小说的读者而言,无疑充满了神秘与传奇色彩。它常被描绘为一块能赋予持有者无数次免死机会的神奇铁牌,尽管在文学作品中,这些幸运儿的结局往往并不如人们所想的那般美好。然而,“丹书铁券”究竟是历史的真实存在,还是仅仅存在于人们的想象之中?这背后隐藏着怎样的历史故事?

追溯至周代,中国社会中已存在“刑不上大夫”的观念,这一原则后来被正式纳入法律体系,形成了所谓的“八辟”制度,详细记载于《周礼·秋官·小司寇》。这一制度允许贵族、高官以及与君主有特殊关系的人在犯罪时,能够依据“八辟”的规定减轻或免除刑罚。这种特权制度,无疑为后来的“丹书铁券”奠定了基础。

汉代时,“八辟”被更名为“八议”,并在三国时期被正式写入朝廷法典,一直沿用至清朝。所谓“八议”,涵盖了皇亲国戚、皇帝的旧友故交、有大德的贤臣、有大才能的人臣、被认为对王朝有大功勋者、高官显爵、对王朝有特殊勤劳者以及先朝皇族等八大类人群。这些人群在犯罪时,享有特殊的司法待遇。

正是在这种特权制度的背景下,“丹书铁券”应运而生。汉高祖刘邦时期,为了表彰功臣,首次颁发了“丹书铁契”,使这些功臣及其后代享有犯罪免罚的特权。这一制度,被视为“丹书铁券”的滥觞。

到了唐代,唐昭宗因钱缪平定董昌之乱有功,特赐其“金书铁券”。券文中明确记载:“卿恕九死,子孙三死;或犯常刑,有司不得加责。”这意味着钱缪及其子孙在犯罪时,享有极高的司法豁免权。这一制度在明代得到了进一步的发展和完善。明太祖朱元璋仿效唐朝制度,对开国元勋如魏国公徐达等人颁发了“丹书铁券”,并规定朝廷和受赐者各执一块作为凭信。

然而,随着时间的推移,“丹书铁券”的颁发逐渐变得泛滥。明朝中叶以后,宦官专权现象日益严重,至明熹宗时,大太监魏忠贤的权势达到了顶峰。其侄儿魏良卿因魏忠贤的关系被封为肃宁伯,并获得了免死罪的“丹书铁券”。这一时期的“丹书铁券”已经失去了其原有的尊贵与神圣性,成为了一种滥发的特权象征。