在科技行业的风云变幻中,一场关于中型企业(中厂)命运走向的讨论正在悄然兴起。曾经,快手CEO程一笑的一个问题,触及了众多中厂管理者的痛点:为何用户规模与抖音相当,商业化收入却大相径庭?这个问题,在移动互联网时代似乎是中厂们共同的困惑。

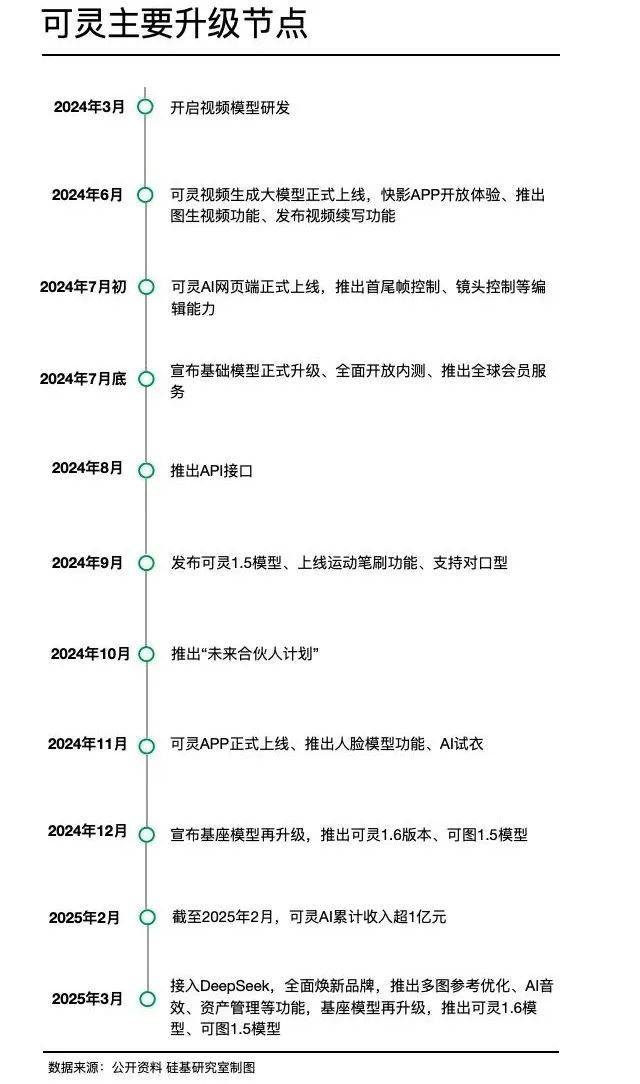

然而,时间轴推进到2025年,科技浪潮再次翻涌,AI技术的兴起为中厂们带来了新的转机。一批已经跨越盈利门槛的中型企业,开始积极对外展示其AI战略,财报中也频繁提及AI带来的商业化收益。例如,快手凭借其视频生成应用可灵,在最近的财报电话会上宣布,该应用的累计收入已突破亿元大关。同时,B站、美图、知乎等企业也在利用AI技术重塑自身业务,试图在AI时代占据一席之地。

但AI时代的竞争,真的能让中厂们摆脱过去的阴影,成为新时代的赢家吗?这仍然是一个未知数。回顾过去,中厂们在AI大模型竞争初期选择了相对低调的策略,无论是底层模型的发布,还是AI原生应用的布局,都显得尤为谨慎。这背后,是大模型研发所需的高昂成本,以及中厂们对于盈利能力的迫切需求。

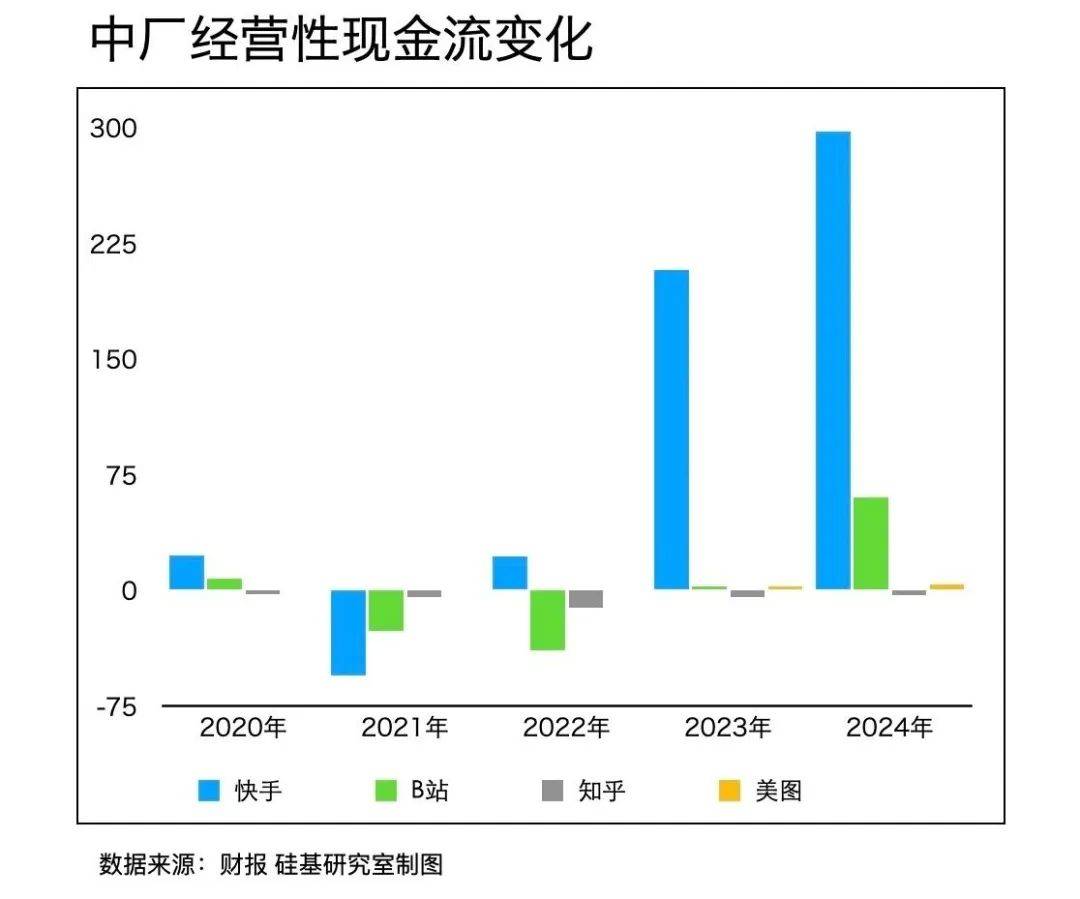

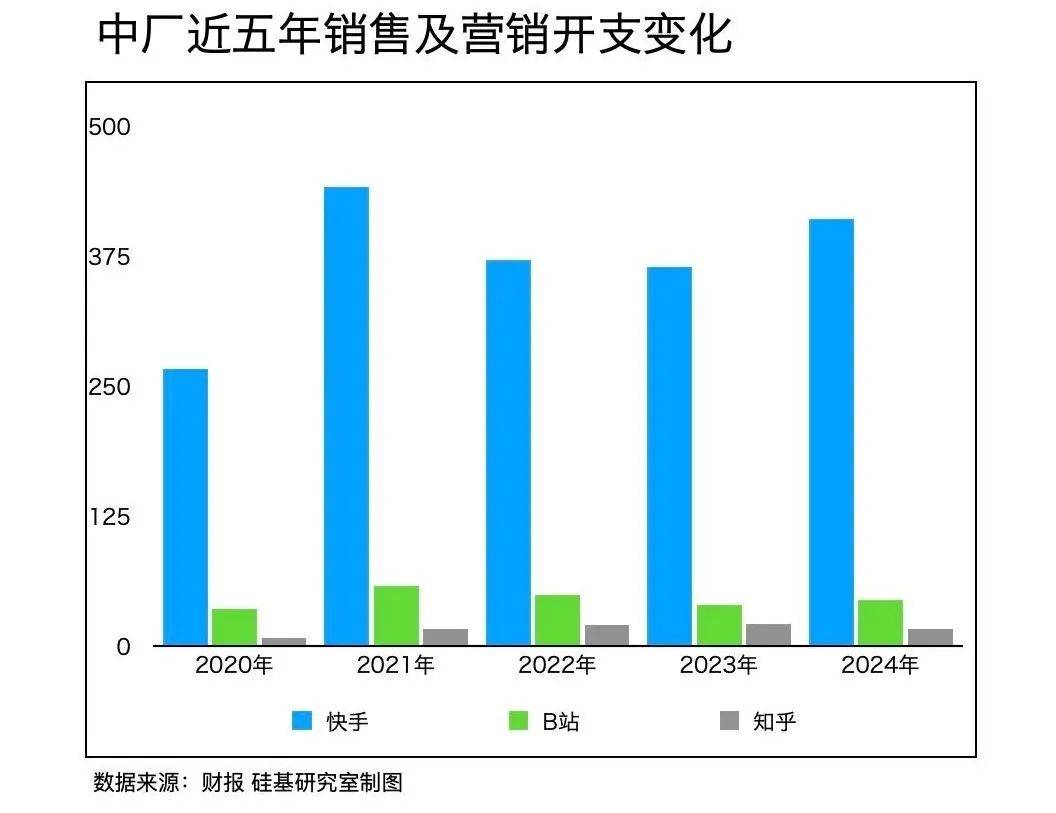

为了自救,中厂们采取了开源节流的策略,一方面聚焦主业,寻找最有效的盈利模式,如美图砍掉非核心业务,专注于软件市场;另一方面,严格控制成本,削减不必要的开支。这些努力,最终帮助中厂们实现了盈利能力的显著提升,为AI时代的竞争奠定了基础。

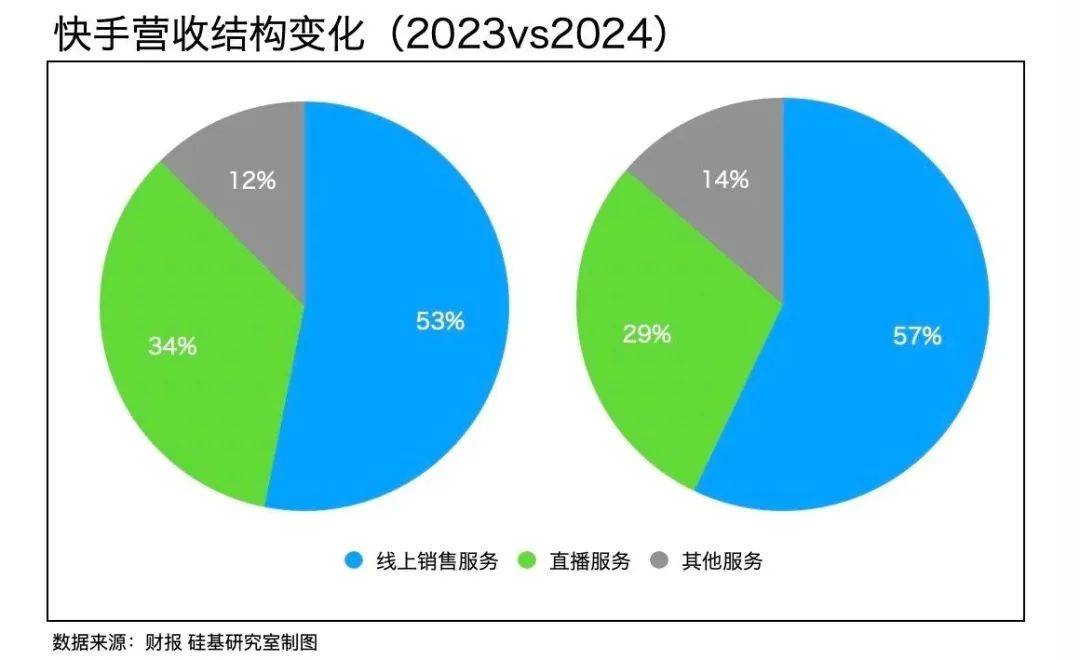

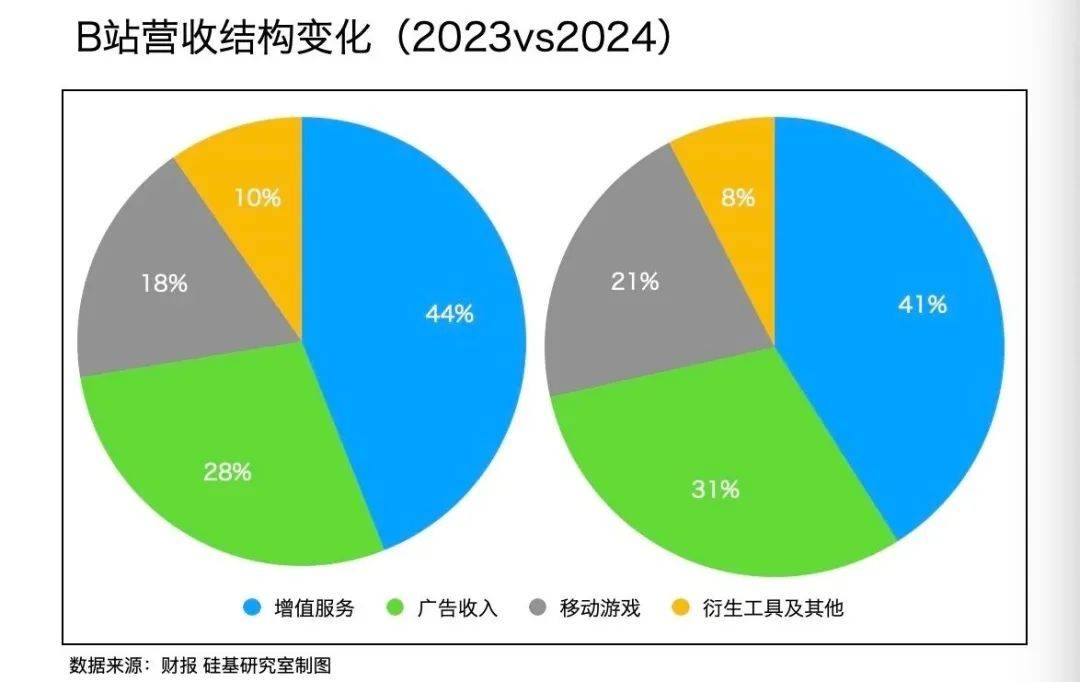

在盈利能力得到证明后,中厂们开始将目光投向AI领域。与以往不同的是,这次他们更加明确自己的投入方向和落地目标。以快手为例,其将AI战略聚焦于广告和电商两大核心业务,通过AI技术提高内容生成与精准推荐效率,从而优化营收结构。B站则利用AI技术提升广告效率,吸引更多AI创企投放广告,进一步扩大了其广告市场份额。

中厂们在AI时代的竞争中,更加注重商业模式的创新。他们明白,比起大厂们的理想主义,中厂们更需要的是能够赚钱的商业模式。因此,美图和知乎等企业选择了围绕用户赚钱的策略,通过AI技术优化内容生态,提高用户付费意愿。这种策略,不仅帮助中厂们实现了营收增长,也为其在AI时代的竞争提供了有力支撑。

然而,尽管中厂们在AI时代展现出了积极的进攻姿态,但资本市场对其的反应却相对冷淡。尽管部分中厂股价在AI热潮中有所上涨,但整体来看,中厂们仍然面临“估值倒挂”的窘境。这背后,是中厂们缺乏颠覆性叙事以及AI赋能主业带来的天花板限制。

在AI入口的争夺中,无论是快手的可灵还是知乎的AI搜索产品,都面临着底层模型能力和应用迭代的双重挑战。同时,加码AI也意味着中厂们需要走出舒适区,面对新的竞争环境。在广告和电商领域,中厂们不仅要与大厂竞争,还要应对来自新兴势力的挑战。

面对这些挑战,中厂们能否在AI时代实现自我超越,仍然是一个未知数。但无论如何,他们都已经在AI的赛道上迈出了坚实的步伐。未来,中厂们能否成为大厂,或许并不那么重要。更重要的是,他们能否在AI时代找到自己的定位,实现持续稳健的发展。