近期,中国汽车市场再度迎来新能源浪潮的冲击,乘联会最新发布的3月份乘用车市场分析报告揭示了新能源汽车渗透率的显著提升,这一比例已突破50%大关,具体数值达到51.1%。这一数据标志着新能源汽车在国内市场的地位进一步巩固。

回望去年7月,当新能源汽车渗透率首次迈过50%门槛时,业界普遍预期这将是燃油车逐步退出历史舞台的开始。然而,随后几个月的时间里,渗透率在这一关键节点上下波动,甚至在今年1月一度跌至40%以下。幸运的是,随着3月份多款新能源新车的密集上市,渗透率才得以重新回升至50%以上。

尽管新能源汽车的扩张趋势明显,但燃油车所展现出的顽强生命力仍然超出了不少人的预期。这一韧性在很大程度上得益于那些坚持油电并举策略的自主品牌车企。对它们而言,新能源是未来方向,而燃油车业务则是当前维系生存的重要支柱。随着技术的不断进步,燃油车的智能化水平也在稳步提升,使得这些“功能机”般的传统车型焕发了新生。

在新能源渗透率预测问题上,车企高管们的观点呈现出显著分歧。以新势力为代表的乐观派频频占据媒体头条,如理想汽车创始人李想预计2025年底渗透率将突破70%,蔚来创始人李斌更是认为未来两三年内渗透率将超90%。而零跑汽车的朱江明也断言,三年后国内纯燃油车(新车)或将不复存在。

相比之下,那些同时涉足油电市场的车企态度则更为保守。吉利、长城等车企高管在不同场合均强调了燃油车在市场中的重要地位,并表示将继续加大在这一领域的投入。奇瑞的一位高管在广州车展上也公开表示,燃油车具有自身优势,不会消亡,未来仍将占据30%-40%的市场份额。广汽原董事长曾庆洪同样预测,即便到了2030年,中国汽车市场也仍将保留燃油车的生存空间,形成混动、纯电、燃油车三足鼎立的格局。

车企间的认知分歧源自不同的技术路线选择。对于新势力及其供应商而言,新能源渗透率的提升意味着真金白银的订单。而传统车企之所以看好燃油车的前景,则基于真实的市场数据和产业逻辑。在财报中,一度被舆论边缘化的燃油车实际上支撑了众多传统自主车企的现金流和利润表现。在出海方面,燃油车凭借成熟的供应链体系,仍是现阶段车企拓展海外市场的主力军。

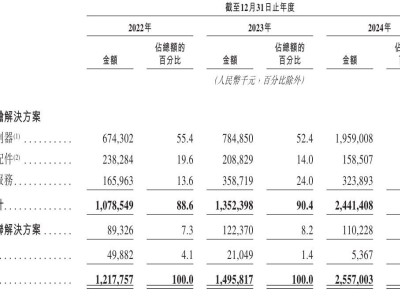

以吉利为例,2024年吉利总营收同比增长34%至2402亿元,归母净利润激增213%至166亿元。其中,燃油车贡献了超50%的销量和70%的利润。吉利星越和星瑞组成的中国星双旗舰车型在A级燃油轿车及SUV市场表现出色,全年销量超44.8万辆,成为吉利的利润引擎。吉利行政总裁桂生悦表示,即便新能源车增长迅猛,但燃油车在多个领域仍具有不可替代性。

奇瑞和长城的情况也类似,这两家车企的新能源渗透率相对较低,因此更加依赖燃油车所提供的利润。奇瑞的燃油车销售收入占比连续三年保持在75%以上,而长城汽车2024年的新能源车型销量仅占总销量的26%。除了利润贡献外,燃油车还肩负着中国车企出海的重任。尽管中国已成为全球汽车出口大国,但燃油车仍是出口的主力军,2024年燃油车出口量占比近七成。

面对新能源转型的浪潮,传统车企并未放弃燃油车市场。相反,它们认为未来的动力形式是多元化的。吉利汽车集团CEO淦家阅表示,燃油车是汽车工业百年技术积累的体现,吉利有能力做好燃油车,并将继续加强这一领域的投入。在近日举行的2025中国电动汽车百人会论坛上,淦家阅再次重申了吉利不会放弃燃油车市场的立场。

随着智能化技术的不断发展,燃油车也在加速向智能出行时代迈进。2025年被业界视为“全民智驾元年”,智驾普及已成为大势所趋。尽管过去人们普遍认为智能化与电动化是绑定的,但随着技术的提升,燃油车的电子架构也在向系统化、平台化、模块化方向发展,为燃油车智能化提供了可能。博世智能驾控系统中国区总裁吴永桥表示,从技术角度来看,燃油车实现中高阶智驾是完全可行的。

实际上,多家车企已经提出了“油电同智”战略。一汽大众、上汽大众、奇瑞等车企纷纷发布燃油车智驾路线图,加速推进燃油车的智能化进程。在技术突破、车企战略以及市场需求等多重因素的共同驱动下,燃油车的智驾普及速度可能会比预期更快。

内燃机技术也得到了顶层设计的重新重视。工业和信息化部装备工业一司副司长郭守刚在中国汽车工程学会年会上明确表示,要在大力发展新能源汽车的同时,同步推动内燃机技术发展,激发传统能源汽车和内燃机厂商的发展合力。这一表态无疑为燃油车的未来发展注入了新的动力。