在浩瀚的宇宙深处,黑洞,这一神秘莫测的天体,再次吸引了人类的目光。近日,“中国科学十大进展”揭晓,“发现超大质量黑洞对宿主星系形成演化的重要影响”赫然在列,引发了科学界与公众的广泛关注。

黑洞,这个宇宙中通过吞噬物质而不断壮大的“巨兽”,长久以来一直是科学家们研究的热点。从霍金多次就黑洞研究打赌却屡战屡败的趣闻,到2019年事件视界望远镜首次捕捉到星系M87中心黑洞的“甜甜圈”形象,再到黑洞研究两次荣获诺贝尔物理学奖,黑洞的魅力可见一斑。

黑洞的形成与演化,是天文学领域的重大课题。科学家们根据黑洞的质量,将其分为恒星级黑洞、中等质量黑洞和超大质量黑洞三类。这些黑洞,从恒星的“葬礼”中诞生,到成为宇宙的“巨无霸”,几乎与所有的宇宙剧烈爆发事件息息相关。

然而,黑洞的研究并非易事。黑洞体积微小且自身不发光,如何找到它们成为了科学家们面临的难题。幸运的是,随着技术的不断发展,科学家们已经找到了多种方法来探测黑洞,如通过探测黑洞吸积伴星物质发出的X射线、捕捉黑洞并合产生的引力波等。

在银河系内,恒星级黑洞的数量众多,但科学家们目前仅确认了不到50例。其中,小质量黑洞的缺失成为了黑洞研究中的一个重要问题。为了填补这一缺失环节,科学家们正不断努力搜寻并建立大样本的黑洞数据库。

与此同时,中等质量黑洞的存在也一直是天文学家们争论的焦点。虽然科学家们提出了多种可能的中等质量黑洞起源理论,但由于缺乏确凿的证据,中等质量黑洞常被称为“缺失的一环”。然而,近年来,随着引力波探测和天文观测技术的不断进步,科学家们已经发现了越来越多的中等质量黑洞的线索。

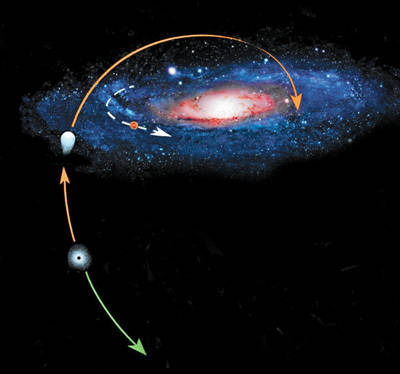

超大质量黑洞,则是宇宙中最神秘、最强大的天体之一。它们可能以中等质量黑洞为“种子”,通过不断并合或吸积周围的气体,实现质量的多量级提升。在宇宙的早期阶段,超大质量黑洞就已经存在,并成为了宇宙演化中的重要角色。然而,科学家们至今仍不清楚这些超大质量黑洞是如何在如此短的时间内快速“吃胖”的。

除了黑洞本身的研究外,黑洞研究还对人类生活产生了深远的影响。例如,WiFi技术的诞生最初就是为了传输黑洞数据;而引力波探测中的激光干涉技术如今已广泛应用于地震预警、精密制造和医学成像等领域。

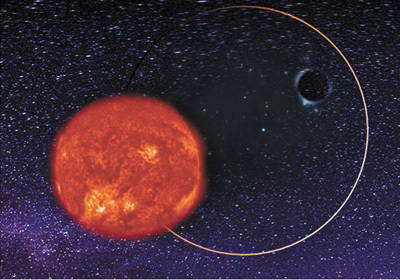

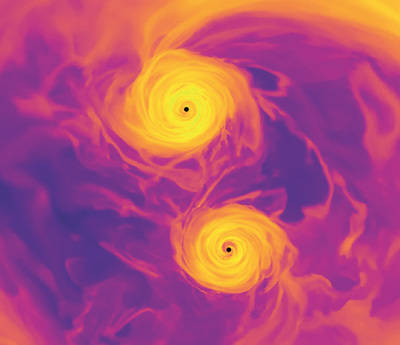

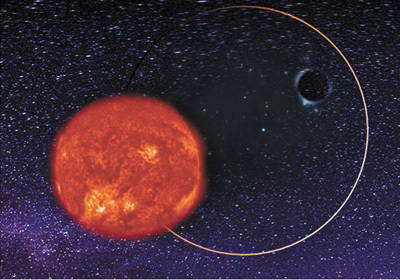

(超大质量双黑洞示意图)

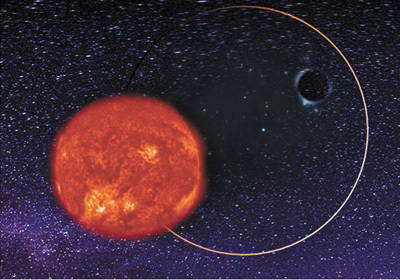

(超大质量双黑洞示意图)

黑洞,不仅是宇宙的谜题,更是人类探索未知的象征。随着技术的不断进步和人类对宇宙认知的不断深入,相信在不久的将来,我们将能够揭开更多关于黑洞的神秘面纱。