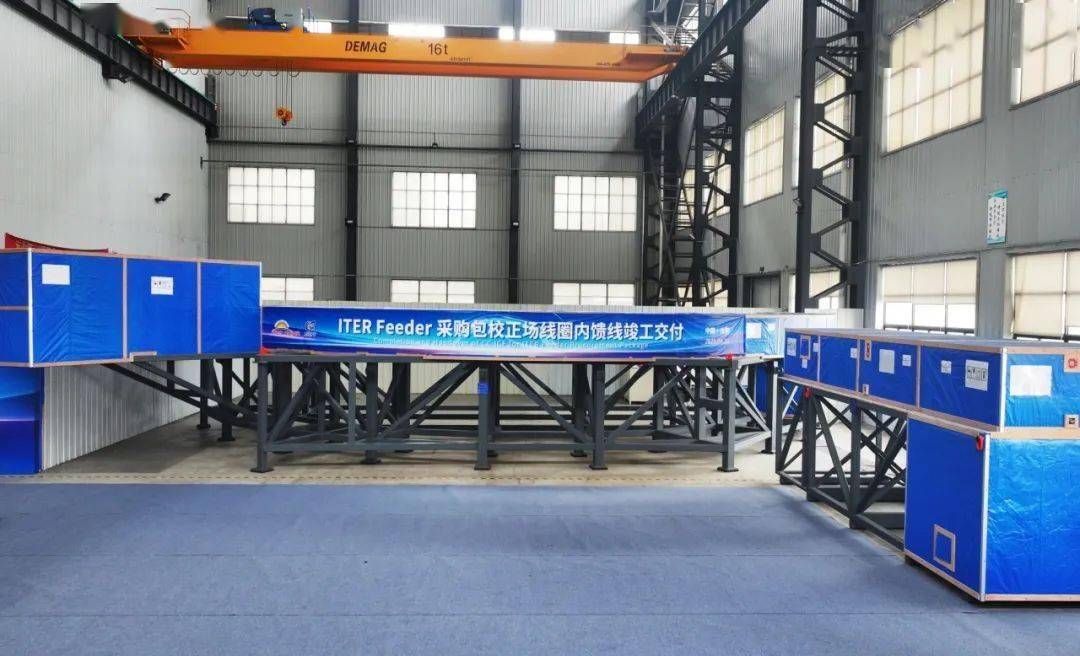

在国际热核聚变实验堆ITER计划的重要进展中,中国科学院合肥研究院等离子体物理研究所传来捷报。4月11日,该所成功研制并交付了ITER磁体馈线采购包项目的最后一套关键部件——校正场线圈内馈线部件。这一成就标志着ITER磁体馈线系统中所有大型部件的研制工作已圆满完成。

ITER磁体馈线系统,作为ITER磁体系统的核心组成部分,承担着为聚变堆磁体传输能量、冷却介质及控制信号的重要任务。同时,在故障状态下,它还能确保磁体能量安全释放,被誉为磁体系统的“生命守护线”。此次交付的校正场线圈内馈线部件,是磁体馈线系统中尺寸最大的部件之一,由9套直径16米、高度3米的半环结构组成,总计31套部件总重约1600吨。

这些内馈线部件直接与校正场线圈相连,用于补偿磁体系统因制造和装配产生的磁场误差。为确保超导状态下的接口精度达到±2.5毫米,项目团队在技术研发上取得了显著突破。他们创新性地采用了全包络高精度测量网络、半叠包预浸渍带绝缘工艺以及纯铟搭接的超导接头盒等技术,使得关键部件超导接头盒的电阻小于0.5纳欧,这一成果领先于国际同行。

自承接ITER磁体馈线系统采购包任务以来,中国科学院合肥研究院等离子体物理研究所的项目团队已经完成了85%的馈线系统采购包任务。他们相继攻克了68千安高温超导电流引线、低温超导接头、低温绝缘材料等关键技术难题,累计交付馈线系统大部件上百套,总重超过1400吨。在此过程中,关键部件的国产化率从31%大幅提升至100%,彰显了中国在聚变工程领域的自主研发能力和技术实力。

中国科学院合肥研究院等离子体物理研究所还承担了ITER项目中的超导导体、校正场线圈、电源、诊断等众多采购包任务,占中国承担ITER采购包任务的大部分。他们不仅成功修正了原ITER电源和馈线设计方案,规避了潜在的运行风险,还促使中方在ITER项目中的份额大幅提升。依靠自主研发,该所掌握了系列聚变工程关键技术,在ITER七方中,其交付进度和产品质量均名列前茅,创造了多项第一。

这一系列成就不仅展示了中国在聚变能研究领域的雄厚实力,也为ITER计划的顺利实施提供了有力保障。未来,随着ITER项目的不断推进,中国将继续发挥其在聚变能领域的技术优势,为全球能源结构的优化和可持续发展贡献力量。