黑洞,这一宇宙中最神秘莫测的天体,近日再次成为科学界的焦点。在2024年度“中国科学十大进展”中,“发现超大质量黑洞影响宿主星系形成演化的重要证据”赫然在列,激发了公众对黑洞的无限遐想。

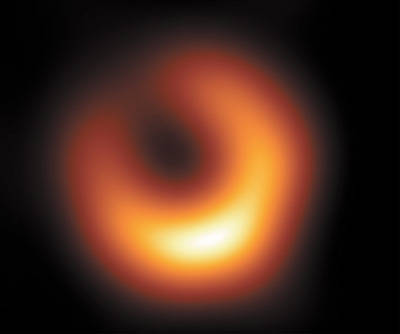

黑洞,这个通过“吞噬”物质不断成长的天体,长久以来一直是科学家们竞相探索的对象。从霍金多次与人打赌黑洞研究,到2019年事件视界望远镜首次捕捉到星系M87中心黑洞的影像,黑洞的研究历程充满了传奇色彩。这些成就不仅加深了我们对黑洞的认知,也推动了相关技术的发展。

黑洞的形成和演化是天文学的重大课题。按照质量大小,天文学家将黑洞分为恒星级黑洞、中等质量黑洞和超大质量黑洞三类。恒星级黑洞由大质量恒星在生命末期坍缩而成,而超大质量黑洞则可能以中等质量黑洞为“种子”,通过并合或吸积周围气体逐渐壮大。

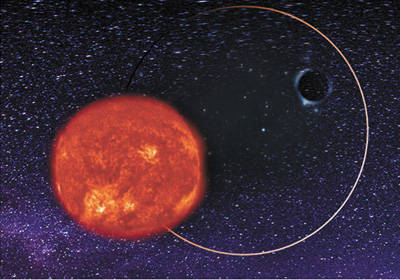

然而,黑洞的研究并非易事。黑洞自身不发光,且体积极小,如何找到它们成为了科学家们面临的一大挑战。为此,天文学家们发展出了多种方法,包括探测黑洞吸积伴星物质发出的X射线、捕捉两颗黑洞互相绕转发出的引力波等。这些方法的运用,使得黑洞的搜寻与测量取得了显著进展。

在银河系中,恒星级黑洞的数量众多,但截至目前,科学家们仅确认了不到50例。其中,3至5倍太阳质量的小质量黑洞尤为缺失,被称为“黑洞质量间隙”。为了填补这一缺失环节,科学家们正在积极搜寻黑洞并建立大样本,以研究其质量分布。

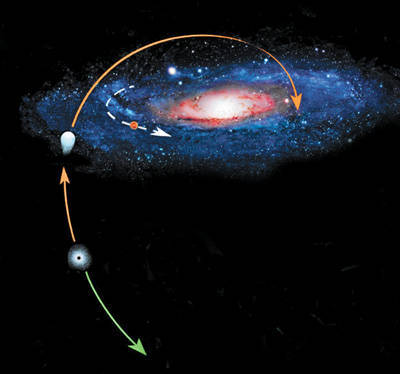

中等质量黑洞的存在一直是天文学界的一个谜团。虽然有多种理论推测其起源,但缺乏确凿的证据。然而,近年来,天文学家们通过轨道回溯等方法,逐渐发现了中等质量黑洞存在的线索。例如,我国天文学家发现了一颗超高速星是从星团M15中被甩出去的,这只能由中等质量黑洞的引力弹弓效应解释。

超大质量黑洞的形成和演化同样令人着迷。在宇宙早期,超大质量黑洞就已经存在,并通过不断并合或吸积周围气体实现质量的快速增长。近年来,科学家们不断在宇宙早期发现新的黑洞,这些黑洞的快速成长机制成为了天文学界的重大未解之谜。

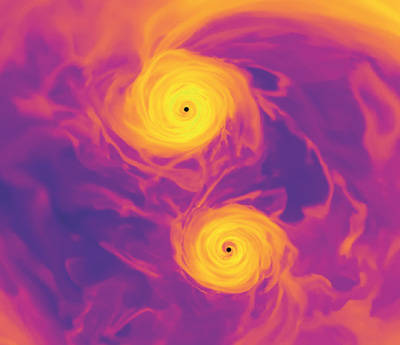

超大质量双黑洞也是有趣的天文现象。在星系并合过程中,两颗超大质量黑洞可能会在非常近的距离上互相绕转,并辐射出纳—微赫兹引力波。我国天文学家利用天眼望远镜发现了具有纳赫兹引力波特征的信号,表明我国在纳赫兹引力波研究方面已达到国际领先水平。

黑洞的研究不仅是对宇宙奥秘的探索,更是人类智慧和勇气的体现。随着技术的不断进步和科学家们的不断努力,相信未来我们将揭开更多关于黑洞的神秘面纱。