人类对火星上是否存在液态水的探索,历经了三个世纪的漫长旅程。自1877年意大利天文学家夏帕雷利提出“火星运河”的设想以来,这一谜题始终萦绕在科学家心头。20世纪的轨道探测器虽然捕捉到了“间歇性液态水”的蛛丝马迹,但确凿的证据依旧阙如。

直到2021年,中国祝融号火星车的成功着陆,为这场旷日持久的探索带来了突破性进展。祝融号所搭载的次表层探测雷达(RoSPR),以其毫米级的解析能力,首次揭示了火星地下的神秘结构,为人类探索火星水的历史书写了浓墨重彩的一笔。

祝融号的技术参数在全球深空探测领域堪称领先。其RoSPR雷达工作频段宽广,功率强大,探测深度远超NASA的毅力号RIMFAX雷达和欧洲ExoMars任务的探测设备。同时,RoSPR的高频通道垂直分辨率极高,能够精准识别毫米级的层理变化。在数据产出方面,祝融号累计获取了相当于5.2万部蓝光电影的原始数据量,为科学研究提供了丰富的资料。

祝融号的发现不仅令人瞩目,更对行星科学产生了深远影响。通过RoSPR雷达的探测,科学家在火星地下发现了具有地球相似性的层理结构,这些沉积物的倾角与地球渤海湾潮坪带高度一致,表明其成因与风力或火山作用无关。进一步的分析显示,这些沉积物的沉积速率极低,形成于约36亿年前。

更为关键的是,沉积层的介电常数和矿物组成提供了液态水存在的直接证据。沉积物的介电常数介于3-7之间,与含水沉积物的特征相符,结合介电损耗正切值的数据,科学家确认这些沉积物在历史上曾长期受到液态水的浸润。轨道光谱数据显示沉积区富含蒙脱石与伊蒙混层矿物,这类粘土矿物的生成需要持续的水岩反应,进一步验证了火星地表水存在的历史超过万年。

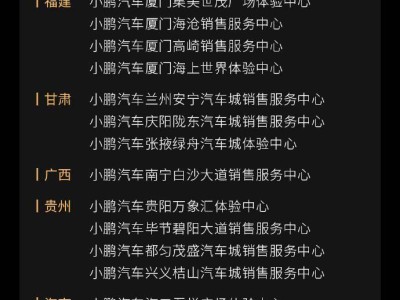

在国际比较中,祝融号的技术优势显而易见。无论是最大探测深度、垂直分辨率还是数据采集速率,祝融号都远超NASA的毅力号和欧洲ExoMars任务。祝融号还具备多学科协同能力,能够实现地质、雷达和气候的联合建模,为科学研究提供了更为全面的视角。

祝融号的发现不仅改写了行星科学的认知,还带来了四个颠覆性的科学革命。首先,火星的宜居窗口被延长了6亿年,与地球生命起源的时期重叠,为地外生命的探索提供了新的线索。其次,火星的水循环模型得到了重构,科学家发现了碳酸盐矿物与硫酸盐交替沉积的证据,表明火星曾经历过“干湿交替”的气候。第三,沉积层中检测到的复杂有机分子为地外生命研究提供了首个实体样本库。最后,祝融号还建立了火星土壤承载力模型,为未来着陆器的设计提供了精准的力学参数。

中国祝融号的发现不仅是对火星探索的重大贡献,更是对全球科学界的宝贵馈赠。中国通过国际火星数据系统(IMDS)开放了13TB的原始数据,支持了全球42个研究团队的工作。中国还主导起草了《行星次表层探测雷达技术规范》,成为ISO国际标准草案的核心文本。RoSPR雷达技术更是被授权给德国DLR航天中心,用于欧空局2028年的火星采样返回任务。

祝融号的发现不仅揭示了火星的奥秘,更映照出人类文明的精神图谱。从雷达芯片到解算算法,100%国产化的技术链证明了关键核心技术自主可控的重要性。15年的关键技术攻关、37次的方案迭代和214项的专利积累,彰显了中国航天人的坚韧和毅力。同时,中国主动向国际社会开放数据仓库,设立了2000万元的开放基金,展现了科学无国界的大国担当。

祝融号的探索之旅,不仅是对未知世界的勇敢探索,更是对宇宙奥秘的谦卑敬畏。当雷达波束穿透火星土壤,揭示的不仅是沉积层的物理结构,更是人类对文明跃迁的无限遐想。在星辰大海的征途中,祝融号的发现启示我们:探索未知不仅是对自然的征服,更是与宇宙对话的深刻修行。