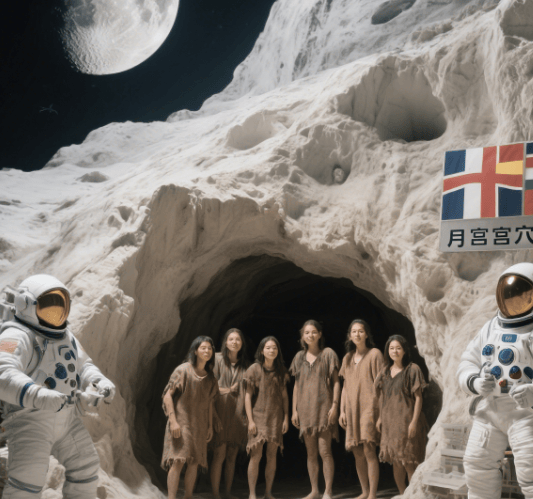

近日,一个激动人心的月球探索计划悄然浮出水面,预示着人类或将迎来前所未有的“月宫穴居”时代。六国联合,正酝酿着一场月球探险的新篇章,旨在将月球的天然溶洞转化为人类的居住与科研基地。

这一宏伟蓝图的起点,源自科学家对月球表面奇特“天窗”的发现。借助日本“月亮女神”探测器及美国NASA的月球轨道探测器(LRO),超过200个巨大的坑洞被精准定位。这些坑洞,不同于常规的陨石撞击坑,它们很可能是通往地下溶洞的神秘通道。

月球溶洞的成因,要追溯到月球早期的火山活动。那时,月球表面下的熔岩流动形成了众多空洞。随后,小行星的撞击导致这些熔岩管道顶部塌陷,形成了今日我们所见的“天窗”。例如,月球南极-艾特肯盆地的瑟奇雷斯谷,以及嫦娥四号着陆的冯卡门撞击坑,都是这一过程的产物。

为何月球溶洞成为了科学家们的宠儿?答案在于其潜在的月球基地建设价值。传统的月球基地构想,往往是在月表建造半球形玻璃罩,这不仅成本高昂,而且技术难度极大。相比之下,利用月球的天然坑洞建造地下生态圈,显得更为经济实惠且安全可靠。通过3D打印技术,结合月球资源,可以在这些坑洞中构建出人类所需的生存环境。

月球溶洞为月球基地提供了天然的防护层。月球缺乏大气层的保护,因此极易受到陨石撞击和太阳辐射的影响。而溶洞则能有效阻挡这些外部威胁,为人类提供一个相对安全、稳定的居住环境。月球昼夜温差巨大,溶洞的存在还能起到调节温度的作用,从而节省能源。

更令人振奋的是,月球上的资源也为基地建设提供了有力支持。研究表明,月球上存在固态水和氦-3。固态水可以转化为液态水,为月球基地提供水源;而氦-3则是核聚变的重要原料,具有极高的能量产生效率。这意味着,月球基地有望实现能源的自给自足。

在这一国际项目中,中国发挥着主导作用,并已吸引了俄罗斯、白俄罗斯、巴基斯坦、阿塞拜疆、委内瑞拉和南非等国的加入。还有多个国际组织积极参与其中,与美国正在推进的阿尔特弥斯探月计划形成了竞争态势。双方都对月球熔岩管道表现出了浓厚的兴趣,视其为月球基地的理想选址。

目前,研究人员正优先考虑对宁静海和丰富海的月球熔岩管进行探索,并计划开发一款多功能机器人系统,以适应复杂多变的月球环境。未来,这些熔岩管道有望成为长期地下研究基地,包含住宅、科研设施等配套设施。而这一切的实现,都将从环月球轨道上的空间站开始,通过钻地装置和无人机器人的配合作业,将溶洞扩展为适合建造月球基地的空间。